"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

東海道中おさくりげ ~後編~ [オサムシ]

緊急事態宣言が発出されましたが、それ以前の年末から外出(FW)は自粛していることもあり。

内容は(普通の方からすると)前編と代わり映えしませんが、予定通り後編をお届けします。

前編のあらすじ。

12月25日、一路静岡県中部を目指し、いきなりナビを任せられて焦るも、かなりの収獲に恵まれた。

山を下り、イワタ方面に移動し、またもや運よくポイントを見つけるも一人ボウズ。

それでもチームとしては大満足して一日を終え、宿へ向かったのでした。

翌日、朝飯前というわけには行かず、早い朝食後すぐに出立。

前夜の作戦会議で、朝一は昨日のリベンジを果たすべく、再度同じエリアに行くことにしていました。

ただし前日のポイントよりは少し南側。

また知らない道を進み、丘の上へと続く細い道に入ると竹の伐採をしている方と軽トラが通せんぼ。

「今、車うごかすで」と静岡弁で一言。

すみませんと言いながら先へ進み、ほぼ丘を登りきると道路わきに空き地がありました。

そこを通り過ぎながら、Tさんが右手にまた細い下り坂を見つけたので空き地までバックして停車。

様子を見に行くと片側が崖の道が延々と続いているようでしたので、一同散開して掘り始めました。

小崖は続いているものの、かなり岩が混じりだったり、杉の根がはびこっていたりと容易ではない。

これはちょっと厳しいのではないかと思っていると、またTさんが出してしまったので皆気合が入る。

岩もろとも崩したり、目線より高い位置の土を叩き落としたりと頑張りましたが何も出ず。

と、突然、4センチもある(一瞬カブトムシかと思う)黒いやつが飛び出してきてビックリ。

シデムシの仲間としては国内最大。(ちなみにカブトムシは成虫越冬しません)

崖は長いのでかなり粘りましたが、他に出たのはまたオオゴミムシだけでした。(写真なし)

他のメンバーはまだまだ頑張るようでしたが、あまりに掘りづらいので一人場所変えをすることに。

車を止めた空き地の端っこが谷へ向けて落ち込んでいて崖になっていたのです。

急な崖なので空き地からは降りられず、少し迂回し、藪漕ぎして崖の下へたどり着きました。

ほぼ垂直の壁は土の固さもよく、岩もなく、表面に苔が生えている部分も多くて期待が膨らみました。

しかし、掘れども掘れども何も出ない。指標虫もほとんど出てこない。

やっと出たのはゴミムシくん。

体長は約12mm。もっと大きい子は出ないかなと、人間ブルドーザーになって頑張っていると・・

でかいのが出ました。

まだ寝ているようだったので、そっと埋め戻しておきました。

やがて、車の方から”おーい”と探す声が聞こえてきたので掘り方やめ。

さて、個人的には返り討ちにあってしまいましたが、次のお楽しみは空振りはないはず。

朝来たルートを逆戻りして天竜川沿いに南下します。

目的地はここ。初訪でした。

公園という名前ですが、昆虫博物館があります。

館内だけでも2~3時間はかけて見て回りたいところですが、今回は残念ながら寄り道だけ。

ただし、見逃すわけにはいかないものが。

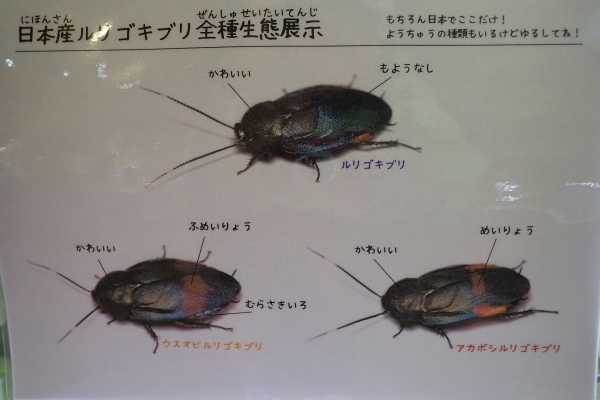

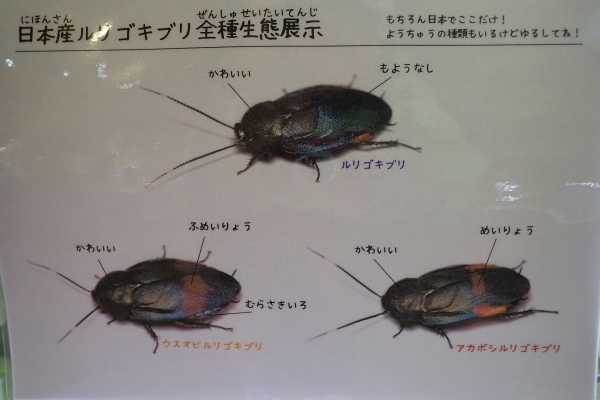

先日南西諸島で発見されたばかりの新種のGが展示されているのです。

展示というか、飼育もしていて、発見したご本人にも会えました。

下段の2種が新種です。瑠璃色というか青い身体に赤い模様があるという美しい・・・ゴキブリです。

1時間ほどの滞在で昆虫館を後にし、また天竜川に沿ってしばらく北上し、右岸へ渡り浜松市へ。

もう時間がもったいないので、コンビニで各自おにぎりなどを買い込んで、車中で食べながら移動。

ナビ当番は相変わらずで、目標地点は野生の勘頼み。

山に突入して間もなく、舗装道路沿いに小崖があったので、試掘してみましたが何も出ず。

早々にあきらめて次へ。

周囲の様子を見ながら、適当に脇道に入ってみました。

車が離合できる幅がある山道を登り始めて間もなく林縁側に崖を発見。

車を横づけの状況で試掘開始。舗装路なのでまったく期待はしていなかったのですが・・出た。

天竜川を西へ渡ると種が変わるのです。(扉の写真の個体も同種です)

南向きの崖だし、ややガレてもいたのですが、他のメンバーも続々とターゲットを出し始めました。

かなり長い崖で、しばらくして車を少し移動させたほど。

ただ、崖は岩壁で、掘れる土のある個所はそれほど多くありませんでした。

しかし、岩に張り付いた赤土をはぐように掘ると、こんな所にいるのかと現れます。

黒色タイプも出て気分は上々。

岩の下からはこんなのも出ちゃった。

40cmくらいの小型のヘビ。みんなに見せようと思いましたが、すばやく走り(?)去っていきました。

これはちょっと面白い発掘方法。

岩にへばりついているシダの株を、根の周りの土ごと引っこ抜いて裏返すと・・

シダの根にくるまるようにして越冬している個体です。

これまでメスばかりだったけど、やっとオスも出てよかった。

みんなもそれぞれ何頭が出したので、移動することにしました。

山を下って行く途中、特によさそうな場所は見当たらず。

この日はもう一か所、別のエリアを責めたかったので、先を急ぎました。

向かうは新城市。新東名に乗って西へ。愛知県に突入です。

新城ICで降りて山へ向かいました。

山奥へ深く入り込むのは時間がかかるので、国道からちょっと入ったような場所の崖を探すことに。

1~2か所試掘するも空振り。

Tさんの勘まかせで突撃したポイントは、暗い杉林の林縁で、今度は砂混じりの柔らかい土でした。

これは逆に、コンディションに難ありかと思いきや・・

しかもオス。しかももう一頭出ました。

さあ、もう日没まであまり時間がない。もう一か所最後に行こうということになり山を下りました。

麓まで降り、なるべく時間をかせぐために西向きの山塊に突入。

野生の勘で行きついた所は民家の近くでしたが、たまたま溜池があり、その脇の細い道に小崖が。

掘れる場所は少ないながらも土のコンディションはよく、出そうな雰囲気はありました。

そのとおり、少ないながらもTさん含め何人かは出すことができました。

足元が見えなくなるまで粘りましたが、残念ながらボウズでこの日は終了。

ホテルに入り、前夜と同様、採集品の識別や整理をし、お風呂に入って食事をした後、メンバー集合。

Tさんから黒色タイプのミカワのメスをもらったので、逆にメスしか出なかったHくんにオスを献上。

ミカワが採れたので、この日もゲニ抜きをして比較。

左からシズオカ、カケガワ、ミカワですが、指状片(釣針状の部分)が違うことが分かると思います。

明けて最終日。メンバーの内数名は所用があり、朝一に電車で帰京しました。

残りの三人は車で帰りの駄賃を稼ぎながら移動します。

今度は一気に静岡中部より東へ行き、シズオカオサともう一種を狙うことにしていました。

つまり大井川の東エリア、安倍川の東エリア、そして富士川の東エリア其々で採集するという魂胆。

まず向かったのは、島田市の北部。つまり初日に訪れたエリアです。

ただ、初日とは違って今度は、大井川の東エリアですから、左岸の上流となります。

島田金谷ICで降りて左岸に行くとなると、一旦南下してR1の新大井川大橋を渡るのがナビのルート。

あまり効率のいいルートではないと気が付くも後の祭り、とにかく行ってみようとまっしぐら。

新東名をくぐり直し、大井川を左に見ながらしばらく北上。

あまり山奥まで行く余裕はないので、適当なところで右折して山中へ突入。

最初に見つけた崖は石垣のような様子でしたが、道理でそこは茶畑の基礎部分でした。

次は入口に祠がある林道。半ば岩盤の高さのある崖で、どこから手を付けていいのか分からないほど。

しかし最終日なので体力温存は不要。とにかく手あたり次第に掘りまくりましたが・・

しばらく掘っても何も出ないので、移動を提案しようとした矢先、Tさんが出してしまった。

そう来たら頑張るしかないと、土が壁面に付いている、頭上の高い所を狙います。

急角度の崖のため、壁面から生えている木や根を掴みながら登りますが、時折ずるっと滑り落ちる。

バンザイしながら落ちていく様子を見ていたTさんが、「逆シュワッチですね」と大笑い。

「じゃあ次に落ちるときは”ジュワッ”と叫びますよ」

逆シュワッチしつつも、やっと一匹出すことが出来ました。

しかし続きがなく、次のエリアへ移動することに。

今度は安倍川を渡った東側を目指すのですが、新清水ICで降りたので安倍川と富士川の中間辺りへ。

このツアーでボウズなしのTさんの勘で、山中ではなく、果樹園があるような里地へ行くことに。

入った林道は小さな川沿いでしたが、片側はなんと竹藪。

その端に果樹を運搬するためのレールとバケットを見かけました。

竹林の林縁は根がはびこっていて、とても掘りづらいというか掘れないのでなかなか場所がない。

Tさんと小川の方に降りて、反対側に渡り、川沿いの崖にアタックしました。

まさにガレていて、気勢をそがれるようなコンディションでしたが、Tさんは出した。魔術か。

それで気合を入れなおしますが、掘れども掘れども出ない。

かろうじて挨拶してくれたのはこんな生き物。

その後はTさんも後続がなかったので、あきらめることにしました。

林道へ戻るとずいぶん遠くにHくんの姿が。

二人が見えなくなったのでかなり上まで行ったようですが、やはり掘れる場所はなかったとのこと。

ならば、最後のエリアに賭けることにということで移動開始。

新清水ICまで戻って新東名に乗り、富士川を渡るとすぐの新富士ICで降りました。

最後のフィールドで狙うのは、ちょっと毛色の違うオサムシ。 しかも飛び地的に分布している種。

かなりピンボイントとのことで、Tさんの情報網で大体のアタリは付けておいてもらいました。

なので最後は野生の勘ではなく、ナビの目的地に地名を設定して向かうことができました。

しかし、現地の近くに着いてもそれらしきフィールドが見当たらない。

情報網で仕入れたキーワード(福祉施設)をマップで探し、それらしきエリアへ向かってみました。

しかししかし、そこに着くとTさんが「教えてもらった風景ではない」という。

また元の目的地へ戻ってみることにし、ぐるぐると付近を巡回。

民家脇にほんの小さな崖があったので試し掘り。

ここではTさんも出せなかったのですが、Hくんがシズオカオサムシをヒット。(写真なし)

(最終日は時間に追われていたし、体力も気力も消耗していたせいかほとんど写真がない・・)

実は最後のターゲットは崖ではなく朽木や立ち枯れを狙うのです。

今度はそんな物件がありそうな、里地の杉林を見つけたのでアタック開始。

Tさんは林の中へまっしぐらでしたが、残りの二人は林縁の土の小崖にとりつきました。

(まだシズオカオサムシに執着していたので)

掘れる場所は少なかったものの、土の状態は苔も生えていてまずまず。

さっきのポイントではHくんが出しているので、出ると信じていましたが・・なんと出たのは。

土崖からクロナガを出したのははじめてでした。(Tさんもびっくり)

結局、ここではシズオカは出ず。

ところが林の中から戻ってきたTさんの手には・・

林床の朽木から出したとのことですが、ほんとに魔術のよう。

しかし本命ではないので最後の勝負に出ることに。

勝負というか、ある意味負けを認めて、地元の方に聞き込みをしたのです。

たまたま前方を歩いていた人を見つけたので、第一村人発見とばかりにTさんが声をかけました。

(ポイントの様子を知っているのはTさんだけなので)

長いやりとりをしていましたが、親切な方だったようで、心当たりの場所を教えてくれたようです。

スマホでポイントを確かめ、車で向かいました。

そこはまさにTさんが話で聞いた様子の場所だったようで。たぶんここだ!と停車しました。

Tさんはまた林の中へまっしぐらでしたが、すぐ目の前の坂道の先に小崖が見えたのでそっちへ。

二人でコツコツと試掘しながら奥へ奥へと進み、シズオカにこだわり続けました。

しばらくするとスマホが鳴りました。Tさんからの電話で、なんと本命を出したというのです。

そうなるとさすがにあきらめ、Tさんがいる林へ向かいました。

そこは放置された杉林で、林床にはシダやイバラが生い茂り、ぽつぽつ倒木が転がっています。

しかし、倒木がすべて朽ちているわけではありません。朽ちていても部分的な物件が多いし。

それでも、もう残り時間わずかなので、林の中を探索し、片っ端から叩いていきました。

いつの間にか100mくらい進んでしまったようで、遠くからTさんの呼ぶ声が。

踵を返して、林床を藪漕ぎしながら入口の方へ戻ると、Hくんと合流できました。

聴くと、Hくんは朽木からシガオカを出したとのこと。これも珍しいというかミラクル。

勝ち負けはありませんが、もういよいよ試合も9回の裏、2アウト。

シダの株に紛れて林床に半分埋まっているような物件を見つけ、二人がかりで崩しました。

これは期待が持てると思った優良物件を最後の一本と決めて崩したところでゲームセット。

最後の本命の貴重な一頭はTさんからいただきました。

アキタクロナガは東北から中国地方の日本海側や中部地方などに広く分布しているオサムシです。

しかし、太平洋側の富士市にだけ飛び地的かつ局所的に分布しているのです。

おそらく材木または植木にくっついて偶然移入されたのではないかと考えています。

いつ移入されたかは分かりませんが、未だに個体群が保たれているということが分かりました。

新富士駅まで送ってもらい、コーヒーを飲みながら休憩と旅の成果の確認をしてお開きとなりました。

最終日の個人成果は芳しくありませんでしたが、目標の5種は達成。チームとしてはなんと9種。

(最後の林の中でまたTさんマジックにより、マイマイカブリを一頭追加となりました)

何とも言えない達成感と爽快感でいっぱいでした。

Hくんと二人で新幹線でミニ反省会をしながら帰りました。

オサホリは基本的に孤独な採集ですが、気のいい仲間と一緒だと何倍も楽しい。

それが旅だとなおさら。今思えば夢のような探虫行でした。

年末、フィールドワークを自粛し、採集品を標本にしました。

一部のオサムシとゴミムシは飼育・観察して楽しんでいます。

今日の湯加減

内容は(普通の方からすると)前編と代わり映えしませんが、予定通り後編をお届けします。

前編のあらすじ。

12月25日、一路静岡県中部を目指し、いきなりナビを任せられて焦るも、かなりの収獲に恵まれた。

山を下り、イワタ方面に移動し、またもや運よくポイントを見つけるも一人ボウズ。

それでもチームとしては大満足して一日を終え、宿へ向かったのでした。

翌日、朝飯前というわけには行かず、早い朝食後すぐに出立。

前夜の作戦会議で、朝一は昨日のリベンジを果たすべく、再度同じエリアに行くことにしていました。

ただし前日のポイントよりは少し南側。

また知らない道を進み、丘の上へと続く細い道に入ると竹の伐採をしている方と軽トラが通せんぼ。

「今、車うごかすで」と静岡弁で一言。

すみませんと言いながら先へ進み、ほぼ丘を登りきると道路わきに空き地がありました。

そこを通り過ぎながら、Tさんが右手にまた細い下り坂を見つけたので空き地までバックして停車。

様子を見に行くと片側が崖の道が延々と続いているようでしたので、一同散開して掘り始めました。

小崖は続いているものの、かなり岩が混じりだったり、杉の根がはびこっていたりと容易ではない。

これはちょっと厳しいのではないかと思っていると、またTさんが出してしまったので皆気合が入る。

岩もろとも崩したり、目線より高い位置の土を叩き落としたりと頑張りましたが何も出ず。

と、突然、4センチもある(一瞬カブトムシかと思う)黒いやつが飛び出してきてビックリ。

クロシデムシ (シデムシ科)

シデムシの仲間としては国内最大。(ちなみにカブトムシは成虫越冬しません)

崖は長いのでかなり粘りましたが、他に出たのはまたオオゴミムシだけでした。(写真なし)

他のメンバーはまだまだ頑張るようでしたが、あまりに掘りづらいので一人場所変えをすることに。

車を止めた空き地の端っこが谷へ向けて落ち込んでいて崖になっていたのです。

急な崖なので空き地からは降りられず、少し迂回し、藪漕ぎして崖の下へたどり着きました。

ほぼ垂直の壁は土の固さもよく、岩もなく、表面に苔が生えている部分も多くて期待が膨らみました。

しかし、掘れども掘れども何も出ない。指標虫もほとんど出てこない。

やっと出たのはゴミムシくん。

アトワアオゴミムシ (オサムシ科)

体長は約12mm。もっと大きい子は出ないかなと、人間ブルドーザーになって頑張っていると・・

でかいのが出ました。

ニホントカゲ

まだ寝ているようだったので、そっと埋め戻しておきました。

やがて、車の方から”おーい”と探す声が聞こえてきたので掘り方やめ。

さて、個人的には返り討ちにあってしまいましたが、次のお楽しみは空振りはないはず。

朝来たルートを逆戻りして天竜川沿いに南下します。

目的地はここ。初訪でした。

竜洋昆虫自然観察公園

公園という名前ですが、昆虫博物館があります。

館内だけでも2~3時間はかけて見て回りたいところですが、今回は残念ながら寄り道だけ。

ただし、見逃すわけにはいかないものが。

先日南西諸島で発見されたばかりの新種のGが展示されているのです。

展示というか、飼育もしていて、発見したご本人にも会えました。

下段の2種が新種です。瑠璃色というか青い身体に赤い模様があるという美しい・・・ゴキブリです。

1時間ほどの滞在で昆虫館を後にし、また天竜川に沿ってしばらく北上し、右岸へ渡り浜松市へ。

もう時間がもったいないので、コンビニで各自おにぎりなどを買い込んで、車中で食べながら移動。

ナビ当番は相変わらずで、目標地点は野生の勘頼み。

山に突入して間もなく、舗装道路沿いに小崖があったので、試掘してみましたが何も出ず。

早々にあきらめて次へ。

周囲の様子を見ながら、適当に脇道に入ってみました。

車が離合できる幅がある山道を登り始めて間もなく林縁側に崖を発見。

車を横づけの状況で試掘開始。舗装路なのでまったく期待はしていなかったのですが・・出た。

ミカワオサムシ (オサムシ科)

天竜川を西へ渡ると種が変わるのです。(扉の写真の個体も同種です)

南向きの崖だし、ややガレてもいたのですが、他のメンバーも続々とターゲットを出し始めました。

かなり長い崖で、しばらくして車を少し移動させたほど。

ただ、崖は岩壁で、掘れる土のある個所はそれほど多くありませんでした。

しかし、岩に張り付いた赤土をはぐように掘ると、こんな所にいるのかと現れます。

黒色タイプも出て気分は上々。

同上

岩の下からはこんなのも出ちゃった。

ヒバカリ

40cmくらいの小型のヘビ。みんなに見せようと思いましたが、すばやく走り(?)去っていきました。

これはちょっと面白い発掘方法。

岩にへばりついているシダの株を、根の周りの土ごと引っこ抜いて裏返すと・・

同上

シダの根にくるまるようにして越冬している個体です。

同上

これまでメスばかりだったけど、やっとオスも出てよかった。

みんなもそれぞれ何頭が出したので、移動することにしました。

山を下って行く途中、特によさそうな場所は見当たらず。

この日はもう一か所、別のエリアを責めたかったので、先を急ぎました。

向かうは新城市。新東名に乗って西へ。愛知県に突入です。

新城ICで降りて山へ向かいました。

山奥へ深く入り込むのは時間がかかるので、国道からちょっと入ったような場所の崖を探すことに。

1~2か所試掘するも空振り。

Tさんの勘まかせで突撃したポイントは、暗い杉林の林縁で、今度は砂混じりの柔らかい土でした。

これは逆に、コンディションに難ありかと思いきや・・

ミカワオサムシ (オサムシ科)

しかもオス。しかももう一頭出ました。

さあ、もう日没まであまり時間がない。もう一か所最後に行こうということになり山を下りました。

麓まで降り、なるべく時間をかせぐために西向きの山塊に突入。

野生の勘で行きついた所は民家の近くでしたが、たまたま溜池があり、その脇の細い道に小崖が。

掘れる場所は少ないながらも土のコンディションはよく、出そうな雰囲気はありました。

そのとおり、少ないながらもTさん含め何人かは出すことができました。

足元が見えなくなるまで粘りましたが、残念ながらボウズでこの日は終了。

ホテルに入り、前夜と同様、採集品の識別や整理をし、お風呂に入って食事をした後、メンバー集合。

Tさんから黒色タイプのミカワのメスをもらったので、逆にメスしか出なかったHくんにオスを献上。

ミカワオサムシ(黒色型)ペア (オサムシ科)

ミカワが採れたので、この日もゲニ抜きをして比較。

左からシズオカ、カケガワ、ミカワですが、指状片(釣針状の部分)が違うことが分かると思います。

明けて最終日。メンバーの内数名は所用があり、朝一に電車で帰京しました。

残りの三人は車で帰りの駄賃を稼ぎながら移動します。

今度は一気に静岡中部より東へ行き、シズオカオサともう一種を狙うことにしていました。

つまり大井川の東エリア、安倍川の東エリア、そして富士川の東エリア其々で採集するという魂胆。

まず向かったのは、島田市の北部。つまり初日に訪れたエリアです。

ただ、初日とは違って今度は、大井川の東エリアですから、左岸の上流となります。

島田金谷ICで降りて左岸に行くとなると、一旦南下してR1の新大井川大橋を渡るのがナビのルート。

あまり効率のいいルートではないと気が付くも後の祭り、とにかく行ってみようとまっしぐら。

新東名をくぐり直し、大井川を左に見ながらしばらく北上。

あまり山奥まで行く余裕はないので、適当なところで右折して山中へ突入。

最初に見つけた崖は石垣のような様子でしたが、道理でそこは茶畑の基礎部分でした。

次は入口に祠がある林道。半ば岩盤の高さのある崖で、どこから手を付けていいのか分からないほど。

しかし最終日なので体力温存は不要。とにかく手あたり次第に掘りまくりましたが・・

しばらく掘っても何も出ないので、移動を提案しようとした矢先、Tさんが出してしまった。

そう来たら頑張るしかないと、土が壁面に付いている、頭上の高い所を狙います。

急角度の崖のため、壁面から生えている木や根を掴みながら登りますが、時折ずるっと滑り落ちる。

バンザイしながら落ちていく様子を見ていたTさんが、「逆シュワッチですね」と大笑い。

「じゃあ次に落ちるときは”ジュワッ”と叫びますよ」

逆シュワッチしつつも、やっと一匹出すことが出来ました。

シズオカオサムシ (オサムシ科)

しかし続きがなく、次のエリアへ移動することに。

今度は安倍川を渡った東側を目指すのですが、新清水ICで降りたので安倍川と富士川の中間辺りへ。

このツアーでボウズなしのTさんの勘で、山中ではなく、果樹園があるような里地へ行くことに。

入った林道は小さな川沿いでしたが、片側はなんと竹藪。

その端に果樹を運搬するためのレールとバケットを見かけました。

竹林の林縁は根がはびこっていて、とても掘りづらいというか掘れないのでなかなか場所がない。

Tさんと小川の方に降りて、反対側に渡り、川沿いの崖にアタックしました。

まさにガレていて、気勢をそがれるようなコンディションでしたが、Tさんは出した。魔術か。

それで気合を入れなおしますが、掘れども掘れども出ない。

かろうじて挨拶してくれたのはこんな生き物。

サワガニ

その後はTさんも後続がなかったので、あきらめることにしました。

林道へ戻るとずいぶん遠くにHくんの姿が。

二人が見えなくなったのでかなり上まで行ったようですが、やはり掘れる場所はなかったとのこと。

ならば、最後のエリアに賭けることにということで移動開始。

新清水ICまで戻って新東名に乗り、富士川を渡るとすぐの新富士ICで降りました。

最後のフィールドで狙うのは、ちょっと毛色の違うオサムシ。 しかも飛び地的に分布している種。

かなりピンボイントとのことで、Tさんの情報網で大体のアタリは付けておいてもらいました。

なので最後は野生の勘ではなく、ナビの目的地に地名を設定して向かうことができました。

しかし、現地の近くに着いてもそれらしきフィールドが見当たらない。

情報網で仕入れたキーワード(福祉施設)をマップで探し、それらしきエリアへ向かってみました。

しかししかし、そこに着くとTさんが「教えてもらった風景ではない」という。

また元の目的地へ戻ってみることにし、ぐるぐると付近を巡回。

民家脇にほんの小さな崖があったので試し掘り。

ここではTさんも出せなかったのですが、Hくんがシズオカオサムシをヒット。(写真なし)

(最終日は時間に追われていたし、体力も気力も消耗していたせいかほとんど写真がない・・)

実は最後のターゲットは崖ではなく朽木や立ち枯れを狙うのです。

今度はそんな物件がありそうな、里地の杉林を見つけたのでアタック開始。

Tさんは林の中へまっしぐらでしたが、残りの二人は林縁の土の小崖にとりつきました。

(まだシズオカオサムシに執着していたので)

掘れる場所は少なかったものの、土の状態は苔も生えていてまずまず。

さっきのポイントではHくんが出しているので、出ると信じていましたが・・なんと出たのは。

クロナガオサムシ (オサムシ科)

土崖からクロナガを出したのははじめてでした。(Tさんもびっくり)

結局、ここではシズオカは出ず。

ところが林の中から戻ってきたTさんの手には・・

同上

林床の朽木から出したとのことですが、ほんとに魔術のよう。

しかし本命ではないので最後の勝負に出ることに。

勝負というか、ある意味負けを認めて、地元の方に聞き込みをしたのです。

たまたま前方を歩いていた人を見つけたので、第一村人発見とばかりにTさんが声をかけました。

(ポイントの様子を知っているのはTさんだけなので)

長いやりとりをしていましたが、親切な方だったようで、心当たりの場所を教えてくれたようです。

スマホでポイントを確かめ、車で向かいました。

そこはまさにTさんが話で聞いた様子の場所だったようで。たぶんここだ!と停車しました。

Tさんはまた林の中へまっしぐらでしたが、すぐ目の前の坂道の先に小崖が見えたのでそっちへ。

二人でコツコツと試掘しながら奥へ奥へと進み、シズオカにこだわり続けました。

しばらくするとスマホが鳴りました。Tさんからの電話で、なんと本命を出したというのです。

そうなるとさすがにあきらめ、Tさんがいる林へ向かいました。

そこは放置された杉林で、林床にはシダやイバラが生い茂り、ぽつぽつ倒木が転がっています。

しかし、倒木がすべて朽ちているわけではありません。朽ちていても部分的な物件が多いし。

それでも、もう残り時間わずかなので、林の中を探索し、片っ端から叩いていきました。

いつの間にか100mくらい進んでしまったようで、遠くからTさんの呼ぶ声が。

踵を返して、林床を藪漕ぎしながら入口の方へ戻ると、Hくんと合流できました。

聴くと、Hくんは朽木からシガオカを出したとのこと。これも珍しいというかミラクル。

勝ち負けはありませんが、もういよいよ試合も9回の裏、2アウト。

シダの株に紛れて林床に半分埋まっているような物件を見つけ、二人がかりで崩しました。

これは期待が持てると思った優良物件を最後の一本と決めて崩したところでゲームセット。

最後の本命の貴重な一頭はTさんからいただきました。

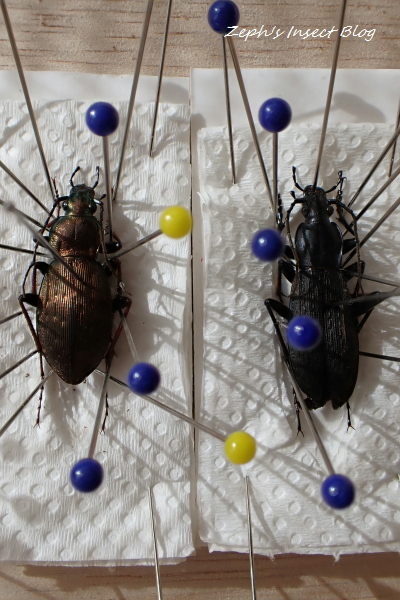

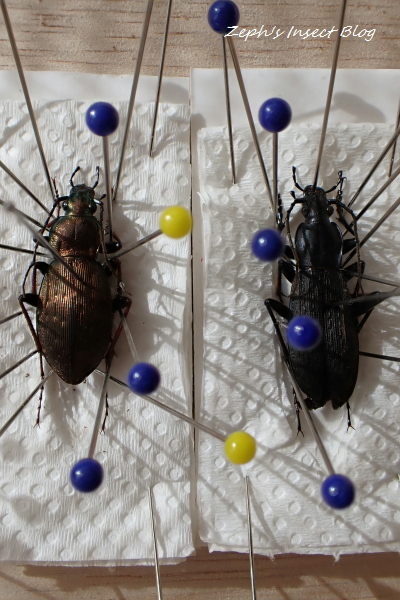

左 シズオカオサムシ ♀、右 アキタクロナガオサムシ ♂(オサムシ科)

アキタクロナガは東北から中国地方の日本海側や中部地方などに広く分布しているオサムシです。

しかし、太平洋側の富士市にだけ飛び地的かつ局所的に分布しているのです。

おそらく材木または植木にくっついて偶然移入されたのではないかと考えています。

いつ移入されたかは分かりませんが、未だに個体群が保たれているということが分かりました。

新富士駅まで送ってもらい、コーヒーを飲みながら休憩と旅の成果の確認をしてお開きとなりました。

最終日の個人成果は芳しくありませんでしたが、目標の5種は達成。チームとしてはなんと9種。

(最後の林の中でまたTさんマジックにより、マイマイカブリを一頭追加となりました)

何とも言えない達成感と爽快感でいっぱいでした。

Hくんと二人で新幹線でミニ反省会をしながら帰りました。

オサホリは基本的に孤独な採集ですが、気のいい仲間と一緒だと何倍も楽しい。

それが旅だとなおさら。今思えば夢のような探虫行でした。

オマケ

年末、フィールドワークを自粛し、採集品を標本にしました。

オサムシの標本

一部のオサムシとゴミムシは飼育・観察して楽しんでいます。

今日の湯加減

様々な意味で、世の中というか、世界が壊れかかっているように思います。

大統領が暴動を煽ってSNSのアカウントを永久凍結されるなんてマンガでもありえないことかと。

一方で株価は実態経済を無視するように上がる一方。(1月8日 日経平均終値 28,139円)

そんなに簡単にお金を供給できるのなら、金融市場ではなく困窮世帯・企業にばら撒けばいいのに。

ずいぶん前から、あと200年くらいでニンゲンは絶滅するのではないかと思うようになりました。

そんなところへ世界的な大パンデミックが起きたので、痛い目に遭って少しは変わるかと・・

前向きにとらえてもいたのですが、どうやらニンゲンはまだ性懲りもないようです。

ということで、年末からの自粛も限界に達しました。明日はどこかへFWに出かけます。

ただし誰にも会うことなく。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

坊主坊主とおっしゃるから、お悔やみの言葉も用意していましたが、大戦果ではありませんか!ゼフさんの2020年に乾杯!

シズオカ、スルガときていきなりミカワですか。驚きですね。

「アキタクロナガは東北から中国地方の日本海側や中部地方などに広く分布しているオサムシです。しかし、太平洋側の富士市にだけ飛び地的かつ局所的に分布しているのです」、フォッサマグナの仕業は考えにくいですか?

by 高和です。 (2021-01-10 17:37)

いっぱい掘り当ててますね。

でっかいシデムシは説明がないとカブトムシです。

沢蟹って真冬も川の中にいるって思ってた。

by 響 (2021-01-10 18:55)

>高和です。さん

個人目標を達成して満足でした♪(なので最終日は力尽きたかも)

地層よりももっと直接的に川が分断するのではないかと思います。

”越すに越されぬ大井川”、”暴れ天竜川”と言われたように。

>響さん

クロシデムシは過去にチバでも掘ってました。(後で修正します)

でも今回の個体の方がでかかったです^^

沢蟹は陸生のカニなのでしょうね。

by ぜふ (2021-01-11 09:07)

初めまして。

私も先月富士市にアキタクロナガを掘りに行きましたが、初回は見事に外してしまいました。クロナガ、ルイス、シズオカのみでした。

2回目は、場所を多少西側に移して掘ってみたところ、かなりまとまった数のアキタクロナガを掘ることができました。朽木、倒木の根についた土、どちらからもよく出ました。

たくさん並べてみた印象は、黒い、栃木あたりで採れる個体とは明らかに色彩が違います。ある程度の範囲にかなり高密度で生息しているようなので、人為的な持ち込みは考えにくいのではないでしょうか。

by ひろし (2021-01-11 09:51)

>ずいぶん前から、あと200年くらいでニンゲンは絶滅するのではないかと思うようになりました。

同感です。完全に地球から排除されているなと感じています。

孫たちの将来を思うと…(><)

申し訳ない気持ちでいっぱいになりますToT

by よしころん (2021-01-11 15:39)

>ひろしさん

ご訪問ありがとうございます。大漁で、しかも高密度とはすごい!

おっしゃるとおり人為的持ち込みの可能性も含め、自然分布、偶然の移入、いずれにしてもそれを証明する術はないですね。

『日本産オサムシ図説(2013,井村ら)』には次のような記述が。

”ごく最近運び込まれた少数の雌雄の子孫が一時的に繁殖してるとハム考えにくい。開墾などに伴い、一定の年数に亘って連続的に親虫が供給され続けるといったような状況がなければ無理であろう(後略)”

人為的な持ち込みは考えにくいですが、上記のような偶然の移入があったかもしれないと考えています。(可能性は低いと思いますが)

>よしころんさん

お孫さんはまだしもお孫さんのお孫さんくらいになると心配ですね。

でも今の若者らは農業に従事したり自然に興味を持ったりという向きが増えてきているようなので希望は持ちたいです。

我々はとにかく投票に行くしかないですね^^;

by ぜふ (2021-01-11 19:15)

早速のご返信ありがとうございます。

クロナガオサが土崖から出たことに驚かれているようですが、特に珍しいことではありません。このエリアには先月2回採集に行き、延べ20頭以上のクロナガオサを掘り出していますが、ほとんどが土崖からです。朽木にも入っていましたが、土崖からも普通によく出て来ました。

東北線沿線の栃木県北部あたりを掘っていると、アキタクロナガ、コクロナガ(トウホククロナガ)、クロナガオサが土崖から混ざって出て来ます。もちろん朽木にも入っていますが。

by ひろし (2021-01-12 19:26)

あら、ニホントカゲ、爬虫類好きなので思わず見入ってしまいやした。

それにしても、カマキリってカメラ目線キメるの上手いでやすね。

by ぼんぼちぼちぼち (2021-01-13 20:51)

「夢のような」という言葉、共感する感じでした。

ポイントを目指して何か所もまわっていて、ロードムービーを

観るように楽しく拝見しました。

Gの新種が発見されてたなんて知りませんでした。

確かにキレイな模様がありますが、形はGだなぁ^^;。

by sakamono (2021-01-14 21:47)

>ひろしさん

すごい数を出しましたね!

どんなオサムシでも朽木・土中どちらにでも潜ると思いますが、どちらに多いかは環境と個体密度によるでしょうね。

>ぼんぼちぼちぼちさん

ハチュ好きでしたか。前編にはヒバカリも出ていますのでぜひ^^

カマキリの複眼は特殊な構造をしているからですね。

(その解説は過去記事 https://floralmoon.blog.ss-blog.jp/2015-10-24 に)

>sakamonoさん

ほんとに幸運に恵まれていたと思うので、参加者共通の感想でした。

ロードムービーと言っていただけるとうれしいです、まさに東海道を辿る”ロードワーク”でもありましたし♪

このG、実物はほんとに美麗なので、あの嫌悪感はなかったです^^;

by ぜふ (2021-01-14 22:43)