"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

ゲージツの冬 [日記]

一か月前の記事の続きとも言えますが、子供向けのイベントについて。

前回は千葉市美術館で開催されている「ブラチスラバ世界絵本原画展(BIB)」のことを書きましたが。

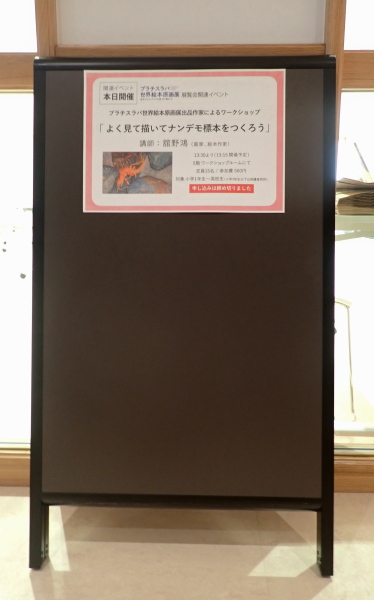

今回は同美術館主催の「よく見て描いてナンデモ標本をつくろう」という企画のことについて。

講師は前回も紹介した絵本作家の舘野鴻さん。

実はそのアシスタントとしてお手伝いをしてきました。

12月18日、チバ駅で舘野さんとお弟子さんのかわしまさんとなかのさんと待ち合わせ。

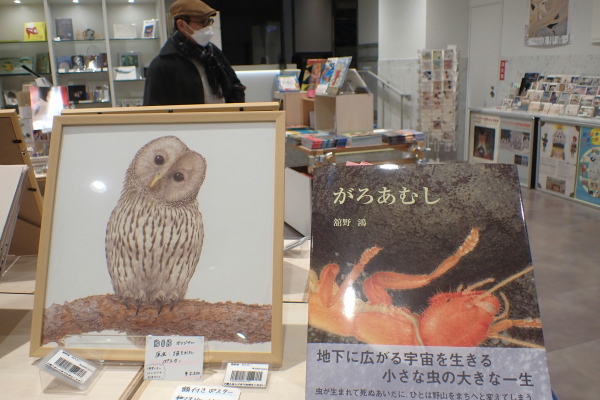

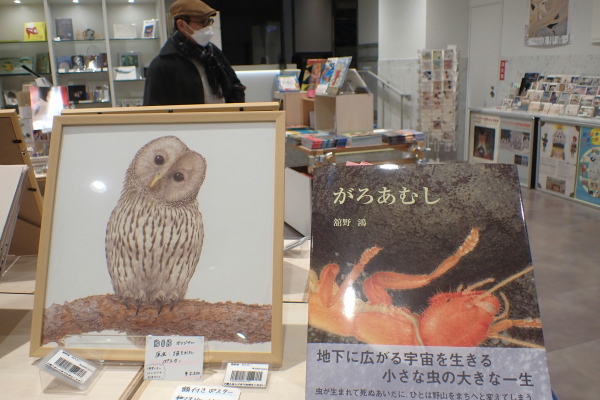

千葉市美術館まで四人でトコトコと歩き、ちょっと1Fの物販コーナーに寄り道。

ご本人の作品と記念撮影?

前回来たときはなかったポスターも販売されていました。

企画されたキュレーターの方たちと打ち合わせに会場のフロアへ。

今回、参加資格があるのは子供だけで定員は15名とのことでしたが、抽選になったとのこと。

広い会場だったので、平常時ならもう少しは定員を増やせたと思いますが・・

さて、企画主旨はイベントタイトルのとおりなのですが、道具や素材は用意されていました。

絵を描く対象として、各自好きなものを持ってきてよいのですが、この中から選んでもよいのです。

描いた絵をアクリルのケースに入れ、ピンでとめて標本にします。(標本ラベルも付ける)

モチーフとした実物を一緒にケースの中に入れてもよい。(入れられる大きさなら)

というコンセプトでした。

打合せのあと、午前中は館内の展示見学。

一つ下の階だったこともあり、まずは前回もご紹介した「つくりかけラボ」へ。

大小島真木さんが在廊していたので制作ブースへも入ることができました。

そのあとはBIBの会場へ。

展示数が多いし、原作絵本も展示・参照できるので、全部見ていたら丸一日かかりますが。

二度目なので、前回見逃した作品を中心に鑑賞していきました。

写真撮影は不可ですが、作者ご本人と作品の記念撮影を。(係の方にも許可を得ています)

来場者による人気投票はもう締め切られていました。

松本大洋氏の『こんとん』に一票しか入ってなかったのは意外だと思ったら舘野さんも同感とのこと

。

さて、いよいよお絵描きイベントの開始です。

まずは実践での説明。まさにライブペインティングで、対象の見方、色の使い方が説明されました。

参加者が描く時間帯は、一人ひとりに指導があり、さらにリクエストされた絵を一枚描いてプレゼント。

なんて贅沢な教室だろうと思いつつも、子供たちはみんな真剣に取り組んでいました。

モチーフは、カブトムシ、クワガタ、カマキリ、石、鳥の羽、貝殻、ぬいぐるみ、飛行機など様々。

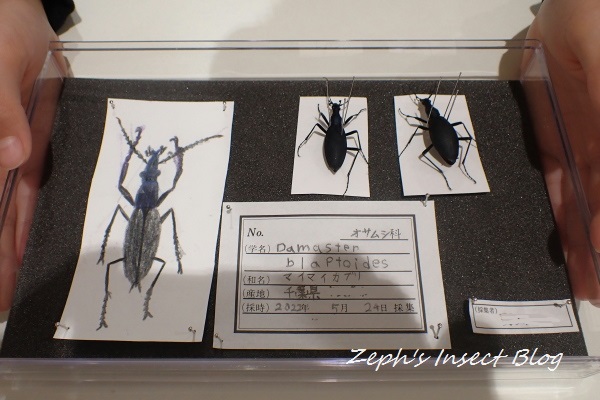

そして、当ブログとして、とてもタイムリーな虫を持ってきて作品にした子も。

自分で採集して、自分で描いて、自分でケースにセットして。

途中でマイマイの足が何本かとれちゃったけど、とてもステキな作品になったと思います。

予定の時間を大幅にオーバーして3時間近く経ちましたが、疲れたり飽きたりする子もいません。

最後に全員の作品を並べ、ミニ展示会をし、舘野さんから作品一つひとつについての講評も。

みんな感想も言えたし、何より全部自分で完成させたことがよかったのではないかと思いました。

あとは、そもそも企画コンセプトがよかった。キュレーターさんのアイデアがすばらしい。

もしまた機会があればお手伝いしたいと思います。

先日、パソコンに向かっていたら、背中に視線を感じたので振り返ると。

ゲンちゃんが見つめていました。

眼はあまりよくないので、見つめていたどころか、ボーっとしてただけだと思いますが。

今日の湯加減

前回は千葉市美術館で開催されている「ブラチスラバ世界絵本原画展(BIB)」のことを書きましたが。

今回は同美術館主催の「よく見て描いてナンデモ標本をつくろう」という企画のことについて。

講師は前回も紹介した絵本作家の舘野鴻さん。

実はそのアシスタントとしてお手伝いをしてきました。

12月18日、チバ駅で舘野さんとお弟子さんのかわしまさんとなかのさんと待ち合わせ。

千葉市美術館まで四人でトコトコと歩き、ちょっと1Fの物販コーナーに寄り道。

ご本人の作品と記念撮影?

前回来たときはなかったポスターも販売されていました。

企画されたキュレーターの方たちと打ち合わせに会場のフロアへ。

今回、参加資格があるのは子供だけで定員は15名とのことでしたが、抽選になったとのこと。

広い会場だったので、平常時ならもう少しは定員を増やせたと思いますが・・

さて、企画主旨はイベントタイトルのとおりなのですが、道具や素材は用意されていました。

絵を描く対象として、各自好きなものを持ってきてよいのですが、この中から選んでもよいのです。

描いた絵をアクリルのケースに入れ、ピンでとめて標本にします。(標本ラベルも付ける)

モチーフとした実物を一緒にケースの中に入れてもよい。(入れられる大きさなら)

というコンセプトでした。

打合せのあと、午前中は館内の展示見学。

一つ下の階だったこともあり、まずは前回もご紹介した「つくりかけラボ」へ。

大小島真木さんが在廊していたので制作ブースへも入ることができました。

そのあとはBIBの会場へ。

展示数が多いし、原作絵本も展示・参照できるので、全部見ていたら丸一日かかりますが。

二度目なので、前回見逃した作品を中心に鑑賞していきました。

写真撮影は不可ですが、作者ご本人と作品の記念撮影を。(係の方にも許可を得ています)

入選した作品の原画と作者の舘野鴻さん

来場者による人気投票はもう締め切られていました。

松本大洋氏の『こんとん』に一票しか入ってなかったのは意外だと思ったら舘野さんも同感とのこと

。

さて、いよいよお絵描きイベントの開始です。

まずは実践での説明。まさにライブペインティングで、対象の見方、色の使い方が説明されました。

参加者が描く時間帯は、一人ひとりに指導があり、さらにリクエストされた絵を一枚描いてプレゼント。

なんて贅沢な教室だろうと思いつつも、子供たちはみんな真剣に取り組んでいました。

モチーフは、カブトムシ、クワガタ、カマキリ、石、鳥の羽、貝殻、ぬいぐるみ、飛行機など様々。

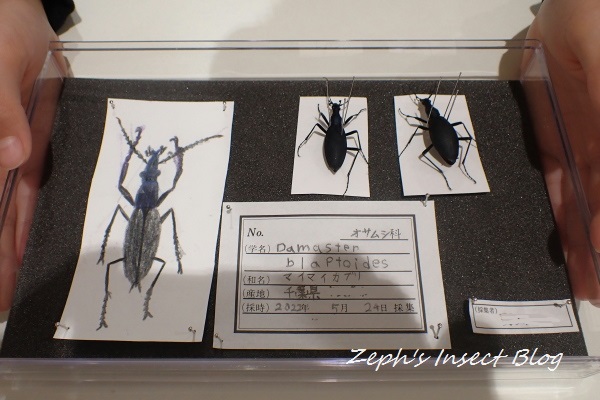

そして、当ブログとして、とてもタイムリーな虫を持ってきて作品にした子も。

『マイマイカブリ (Damaster blaptoides)』

自分で採集して、自分で描いて、自分でケースにセットして。

途中でマイマイの足が何本かとれちゃったけど、とてもステキな作品になったと思います。

予定の時間を大幅にオーバーして3時間近く経ちましたが、疲れたり飽きたりする子もいません。

最後に全員の作品を並べ、ミニ展示会をし、舘野さんから作品一つひとつについての講評も。

みんな感想も言えたし、何より全部自分で完成させたことがよかったのではないかと思いました。

あとは、そもそも企画コンセプトがよかった。キュレーターさんのアイデアがすばらしい。

もしまた機会があればお手伝いしたいと思います。

※参加者の顔部分は加工してあります

オマケ

先日、パソコンに向かっていたら、背中に視線を感じたので振り返ると。

ゲンちゃんが見つめていました。

ゲンゴロウ ♂ (ゲンゴロウ科)

眼はあまりよくないので、見つめていたどころか、ボーっとしてただけだと思いますが。

今日の湯加減

ついに冬至を過ぎました。

冬はこれからが本番ですが、これから昼が長くなると思うと気分は上向きになります。

とは言いつつ、この週末は冬の虫探しにプチ遠征しているので予約投稿です。

腰の方はなんとか落ち着いていますが、無理はしないことを肝に銘じつつ。

さあ、どうなりますか。結果はまた新年に紹介できればなと思っています。

では、みなさま、メリークリスマス♪

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

今は何でも写真ですが、絵で表現することで、よく観察することで新たな気づき・発見がありそうです。

昔、手塚治虫さんの昆虫のスケッチを見た覚えがありますが、写実的ですごかったという印象があります。

絵は苦手ですが、年末年始、時間があるのでチャレンジしてみようかな、と思いました。

by 山健父 (2022-12-25 13:54)

冬至を過ぎて気分が明るくなりましたね。新しい一年、虫たちと有意義に過ごせますよう願います。舘野さんの教室、応援します。

by 高和です。 (2022-12-26 01:45)

>山健父さん

やはり絵にリアリティがあるのは、よく見ているからでしょうね。

養老先生も「虫を見る」ことが好きだとおっしゃっていますね。

当方は”絵”の代わりに”ブログ”で・・^^

>高和です。さん

これから陽が長くなる一方だと思うと心は健やかになりますね。

子供たちのため、教室が実現できますように・・

by ぜふ (2022-12-26 23:09)

絵を描くことは楽しいですものね。図鑑も、写真よりイラストが

載っている方が、見ていて楽しいですし。大人になってすっかり

絵なんか描かなくなってしまったから、描いてみたいような気持も

起きてきました^^;。

講評されて、子供たちもとてもうれしかったと思います。

おもしろいイベントですね。

by sakamono (2022-12-28 11:47)

>sakamonoさん

絵は写真よりもコントラストを高く、特徴を分かりやすくできますからいいですね。

描くことで”よく見る”こともできる気がします。

by ぜふ (2022-12-30 22:41)