"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

虫の穴 [ファーブル会]

ファーブル会が毎年一度開催するニラサキでの一泊採集会。

昨年は台風のため中止となり、一昨年はショウナイにいて不参加、3年前は宿がなくて催行できず。

4年ぶりの参加となりましたが、そのときの記事を下書きにしてみます。

8月3日、4年前と同じ朝8時に家を出発・・幹線道路に出た瞬間、どうも体が軽いことに気が付く。

それもそのはず、背中にしょっているはずのリュックがない。

家まで戻りましたが、時間は余裕ありだし、ロスタイムは少なくて済みました。

今回も首都高は使わなかったのですが、ニラサキにはお昼前に到着。

ここに寄ろうと予定していたわけではなかったのに、4年前と同じ清里ライン沿いの店に停車。

そのときとほぼ同じ写真。

記事を読み返すと”そば粉生パスタ”を食べたようですが、今回も似たようなものを選んだみたいです。

メニュー名を忘れてしまいましたが、サラダそばみたいな名前だったと思います。

(オプションで追加した天ぷらがおいしかった)

さて、集合場所へ行く前にちょっと寄り道を。

前々記事でアプローチが見つからず、結局断念したポイントのことが気になっていたのです。

先日探したエリアよりもう少し西側だったかもしれないと清里の方へ向かい巡回しました。

記憶にあるアプローチがやはり見つかりませんでしたが、ちょっと気になる支線を見つけました。

斜めに登っていく細い道を進むと峠に数軒の別荘があり、そこからさらに林の中へ向かう未舗装路が。

コンチューターの針も振れたので入口にベニシジミ号をとめて突入。

路上に倒木があったり大きなクモの網があったりと、廃道の様相を呈していました。

山側の斜面にはクヌギやコナラの木々が蹴っ飛ばしてくれと言わんばかりに並んでいました。

蹴りやすそうな木を足あたり次第にあたってみましたが何も落ちてこず。

コシボソヤンマが2頭ぶら下がっている木を見つけたので斜面にとりすがるも逃げられ撮影できず。

追いかけようかと思いましたが、林内は湿度が高くて息苦しくて、時間もあまりなかったので断念。

林を抜けるとどこか見覚えのあるような景色が開けました。

写真の梢になんとオオムラサキが飛んできて、大急ぎで網を出そうとしているうちに逃げられました。

その様子を見ていたのでしょうか、目線の高さでじっとしていたのはお久しぶりのトンボ。

今年、チバではノシメトンボは多いようですが、コノシメはここ数年あまり見かけません。

見覚えがあると感じたのは用水路のせいで、やはりここではないと判断して離脱することに。

少し東側のエリアをトレースしていると、先日の探虫行で偶然見つけた場所を通りかがりました。

前回オオムラサキたちが集っていたクヌギには何もいませんでした。

さらに東のエリアへ移動しそれらしい道を辿ると、自然とまたいつものポイントへ出てしまうことに。

せっかくなのでちょっとだけ様子を確認するとカブトムシたちが樹液を吸っていました。

もう時間もなくなったので、一匹だけ連れて、集合場所の定宿へ向かいました。

採集会のゲストたちをお迎えして、さっそく一日目の活動開始。

バナナトラップをかけに森の中へ入っていきます。

7月は雨が多くて樹液が流れてしまったのかもしれないけど、いつもの採集ポイントは年々樹液が出ている木が少なくなっている気がします。

でも少しでも樹液が出ていれば虫は集まってきます。

この子たちを見てみんな喜んでいましたが、それはまだ一日目だから。

このあと、沢山のカブトやクワガタを観察したあとは、カナブンやコクワガタはスルーされます。

もちろん、こういう地味なチョウチョも。

まあ、みなさん主に甲虫が目当てですからね。

さあ、泊りがけならではの観察・採集はこれ。

周囲に街灯がない森の中の少しだけ開けた場所にライトトラップを設けると続々と虫たちが。

たしか4年前は少なかった気がするのですが、この虫が今年たくさん来てくれました。

実は結構レアなカミキリも、何十匹もいると子供たちはすぐに見飽きてしまいます。

普通種だけど大きい方が注目されるよう。

小さい蛾もみんな眼中にないようですが、この子が現れると歓声が上がる。

英語では Moon Moth と呼ばれるこの蛾は老若男女を問わず、何か惹きつけられる雰囲気があります。

このときは2頭飛んできてくれました。

この子は昼間見てもキラキラですが、ライトで照らすとまるでプラチナコガネのよう。

約20ミリ。サクラコガネかもしれませんがじっくり同定しているヒマはなし。

この子のヒゲも特徴的。

ここ数回、連続して登場していますが、各地で多く発生しているのでしょうか。

スクリーンの裏に着地したちょっと変わった虫。

トンボというよりカゲロウのような姿ですが、肉食でアゴが発達していて、手に持つと噛まれます。

これは飛んできたときは何かわかりませんでしたが、どこか見覚えがある虫。

約10ミリ。虫の師匠にたずねてみて合点しました。

日本には50種ほどいるようで、色や大きさは様々。でもこの全体の様子は独特です。

翌朝、もう一度森へ行き、各自が仕掛けたトラップを回収しながら他の昆虫たちも観察・採集。

もうカブトムシがいても歓声は上がりません。そんなものです。

それぞれ好みの昆虫で虫カゴを一杯にしたり、採りすぎたのは逃がしたりして採集会は終了。

朝ごはんを食べて解散となりました。

宿の前庭にある池にやってくるレギュラーメンバーを観察できてほっとしました。

ゲストたちを見送ってスタッフも解散したあと、バイクは一人だし、先にフリーにしてもらいました。

実は前日、プチギックリ腰をしてしまったので、まっすぐ帰ろうかとも思ったのですが。

辿り着けなかったポイントがどうしても気になり、もう一回だけ出撃してみることに。

途中の明野で何かイベント(おそらくヒマワリ畑)が開催されているようで、車の大渋滞を横目に見ながら、山の方へベニシジミ号を走らせました。

山の中腹だと思いますが、砂利道に突入し、そこを抜けると、道路にぶつかり左右どちらへ行っても下りでした。

仕方なく右へ道を下っていき、しばらく進むとコンチューターのBモードセンサーが反応。

緊急停止して辺りを確認すると、かなり見覚えのある場所。

道路から草むらを少し入ると用水路が現れた。

ビンゴ。間違いなくここが行きたったポイントへのアプローチ。

用水路に沿って10分ほど歩くと目当ての林に到着しました。

ここは蹴っ飛ばし尽くせないほどクヌギがたくさんあります。

林の中をかきわけかきわけ、蹴っ飛ばし蹴っ飛ばし進んでいき、ついに昆虫酒場を発見。

カブトムシ、カナブン、オオムラサキなどがまさに鈴生りでした。

林の中のここはまさに虫の穴。

みんな酔っ払っているのか、木の根元まで近づいても逃げません。

ここは採集よりも撮影だと、近接して撮りますが、明るすぎるのとアングルがとれなくて露出が合わない。

もう諦め、撮影できないならこれも経験だと、酒場ごと蹴っ飛ばしてみることに。

すると、オオムラサキたちはもちろん飛び立ち、カナブンは図々しくそのままか飛ぶか、そして意外なことにカブトムシは落ちてきました。

残念ながらクワガタは来店していなかったようでした。

記念撮影をして林を後にしました。

ぐるぐると彷徨っているうちに偶然みつけた絶好のビューポイント。

遠望の山は説明なしでいいですよね。

今日の湯加減

昨年は台風のため中止となり、一昨年はショウナイにいて不参加、3年前は宿がなくて催行できず。

4年ぶりの参加となりましたが、そのときの記事を下書きにしてみます。

8月3日、4年前と同じ朝8時に家を出発・・幹線道路に出た瞬間、どうも体が軽いことに気が付く。

それもそのはず、背中にしょっているはずのリュックがない。

家まで戻りましたが、時間は余裕ありだし、ロスタイムは少なくて済みました。

今回も首都高は使わなかったのですが、ニラサキにはお昼前に到着。

ここに寄ろうと予定していたわけではなかったのに、4年前と同じ清里ライン沿いの店に停車。

「La Soba」

そのときとほぼ同じ写真。

記事を読み返すと”そば粉生パスタ”を食べたようですが、今回も似たようなものを選んだみたいです。

メニュー名を忘れてしまいましたが、サラダそばみたいな名前だったと思います。

(オプションで追加した天ぷらがおいしかった)

さて、集合場所へ行く前にちょっと寄り道を。

前々記事でアプローチが見つからず、結局断念したポイントのことが気になっていたのです。

先日探したエリアよりもう少し西側だったかもしれないと清里の方へ向かい巡回しました。

記憶にあるアプローチがやはり見つかりませんでしたが、ちょっと気になる支線を見つけました。

斜めに登っていく細い道を進むと峠に数軒の別荘があり、そこからさらに林の中へ向かう未舗装路が。

コンチューターの針も振れたので入口にベニシジミ号をとめて突入。

路上に倒木があったり大きなクモの網があったりと、廃道の様相を呈していました。

山側の斜面にはクヌギやコナラの木々が蹴っ飛ばしてくれと言わんばかりに並んでいました。

蹴りやすそうな木を足あたり次第にあたってみましたが何も落ちてこず。

コシボソヤンマが2頭ぶら下がっている木を見つけたので斜面にとりすがるも逃げられ撮影できず。

追いかけようかと思いましたが、林内は湿度が高くて息苦しくて、時間もあまりなかったので断念。

林を抜けるとどこか見覚えのあるような景色が開けました。

写真の梢になんとオオムラサキが飛んできて、大急ぎで網を出そうとしているうちに逃げられました。

その様子を見ていたのでしょうか、目線の高さでじっとしていたのはお久しぶりのトンボ。

コノシメトンボ ♂ (トンボ科)

今年、チバではノシメトンボは多いようですが、コノシメはここ数年あまり見かけません。

見覚えがあると感じたのは用水路のせいで、やはりここではないと判断して離脱することに。

少し東側のエリアをトレースしていると、先日の探虫行で偶然見つけた場所を通りかがりました。

前回オオムラサキたちが集っていたクヌギには何もいませんでした。

さらに東のエリアへ移動しそれらしい道を辿ると、自然とまたいつものポイントへ出てしまうことに。

せっかくなのでちょっとだけ様子を確認するとカブトムシたちが樹液を吸っていました。

カブトムシ (コガネムシ科)

もう時間もなくなったので、一匹だけ連れて、集合場所の定宿へ向かいました。

採集会のゲストたちをお迎えして、さっそく一日目の活動開始。

バナナトラップをかけに森の中へ入っていきます。

7月は雨が多くて樹液が流れてしまったのかもしれないけど、いつもの採集ポイントは年々樹液が出ている木が少なくなっている気がします。

でも少しでも樹液が出ていれば虫は集まってきます。

スジクワガタとカナブン

この子たちを見てみんな喜んでいましたが、それはまだ一日目だから。

このあと、沢山のカブトやクワガタを観察したあとは、カナブンやコクワガタはスルーされます。

もちろん、こういう地味なチョウチョも。

ダイミョウセセリ (セセリチョウ科)

まあ、みなさん主に甲虫が目当てですからね。

さあ、泊りがけならではの観察・採集はこれ。

周囲に街灯がない森の中の少しだけ開けた場所にライトトラップを設けると続々と虫たちが。

たしか4年前は少なかった気がするのですが、この虫が今年たくさん来てくれました。

アカアシオオアオカミキリ (カミキリムシ科)

実は結構レアなカミキリも、何十匹もいると子供たちはすぐに見飽きてしまいます。

同上

普通種だけど大きい方が注目されるよう。

ミヤマカミキリ (カミキリムシ科)

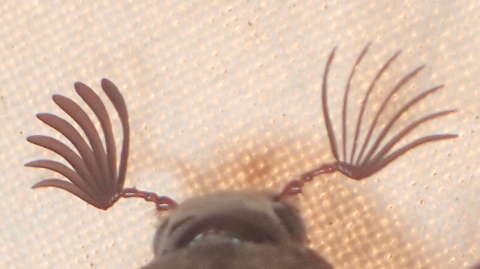

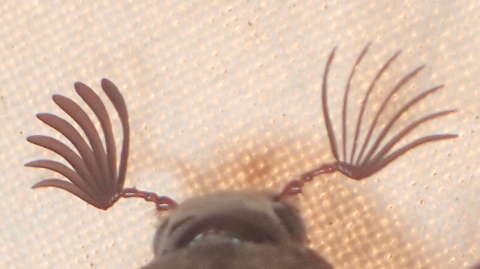

小さい蛾もみんな眼中にないようですが、この子が現れると歓声が上がる。

オオミズアオ (ヤママユ科)

英語では Moon Moth と呼ばれるこの蛾は老若男女を問わず、何か惹きつけられる雰囲気があります。

同上

このときは2頭飛んできてくれました。

同上

この子は昼間見てもキラキラですが、ライトで照らすとまるでプラチナコガネのよう。

ツヤコガネ (コガネムシ科)

約20ミリ。サクラコガネかもしれませんがじっくり同定しているヒマはなし。

この子のヒゲも特徴的。

ここ数回、連続して登場していますが、各地で多く発生しているのでしょうか。

コフキコガネ (コガネムシ科)

スクリーンの裏に着地したちょっと変わった虫。

ヘビトンボ (ヘビトンボ科)

トンボというよりカゲロウのような姿ですが、肉食でアゴが発達していて、手に持つと噛まれます。

これは飛んできたときは何かわかりませんでしたが、どこか見覚えがある虫。

クロアシナガカッコウムシ (カッコウムシ科)

約10ミリ。虫の師匠にたずねてみて合点しました。

日本には50種ほどいるようで、色や大きさは様々。でもこの全体の様子は独特です。

翌朝、もう一度森へ行き、各自が仕掛けたトラップを回収しながら他の昆虫たちも観察・採集。

もうカブトムシがいても歓声は上がりません。そんなものです。

それぞれ好みの昆虫で虫カゴを一杯にしたり、採りすぎたのは逃がしたりして採集会は終了。

朝ごはんを食べて解散となりました。

宿の前庭にある池にやってくるレギュラーメンバーを観察できてほっとしました。

モノサシトンボ (モノサシトンボ科)

オマケ

ゲストたちを見送ってスタッフも解散したあと、バイクは一人だし、先にフリーにしてもらいました。

実は前日、プチギックリ腰をしてしまったので、まっすぐ帰ろうかとも思ったのですが。

辿り着けなかったポイントがどうしても気になり、もう一回だけ出撃してみることに。

途中の明野で何かイベント(おそらくヒマワリ畑)が開催されているようで、車の大渋滞を横目に見ながら、山の方へベニシジミ号を走らせました。

山の中腹だと思いますが、砂利道に突入し、そこを抜けると、道路にぶつかり左右どちらへ行っても下りでした。

仕方なく右へ道を下っていき、しばらく進むとコンチューターのBモードセンサーが反応。

緊急停止して辺りを確認すると、かなり見覚えのある場所。

道路から草むらを少し入ると用水路が現れた。

ビンゴ。間違いなくここが行きたったポイントへのアプローチ。

用水路に沿って10分ほど歩くと目当ての林に到着しました。

ここは蹴っ飛ばし尽くせないほどクヌギがたくさんあります。

林の中をかきわけかきわけ、蹴っ飛ばし蹴っ飛ばし進んでいき、ついに昆虫酒場を発見。

カブトムシ、カナブン、オオムラサキなどがまさに鈴生りでした。

林の中のここはまさに虫の穴。

みんな酔っ払っているのか、木の根元まで近づいても逃げません。

ここは採集よりも撮影だと、近接して撮りますが、明るすぎるのとアングルがとれなくて露出が合わない。

もう諦め、撮影できないならこれも経験だと、酒場ごと蹴っ飛ばしてみることに。

すると、オオムラサキたちはもちろん飛び立ち、カナブンは図々しくそのままか飛ぶか、そして意外なことにカブトムシは落ちてきました。

残念ながらクワガタは来店していなかったようでした。

記念撮影をして林を後にしました。

ぐるぐると彷徨っているうちに偶然みつけた絶好のビューポイント。

遠望の山は説明なしでいいですよね。

今日の湯加減

先週も来たのですが、今日は文京区教育センターへ講演を聞きに。

先月から「昆虫の形と色の不思議」という企画展示をしています。

詳しくはまた次回ということにして。

今回通過した台風は大雨ももたらしたようですが、雨台風というよりも熱台風。

関東地方にもフェーン現象が起きることをはじめて知りました。

おかけでお江戸の気温は37度超え。体温よりも高いなんて、やはり亜熱帯だ。

たまたま今夜はスタッフ納涼会ですが、屋内開催が無難でしょうね。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

オオミズアオ、つい見てしまいますね。夜の貴婦人。

>Bモードセンサーが反応。

これは、Beetle sensorと言うことでしょうか?

by アヨアン・イゴカー (2019-08-18 09:23)

わわっ!オオミズアオ、ものすごーく妖しい雰囲気の蛾でやすよね。

大きさも迫力ありやすね。

by ぼんぼちぼちぼち (2019-08-20 21:12)

>アヨアン・イゴカーさん

オオミズアオは蛾がニガテでも少し魅かれるのではないでしょうかね。

ほんとに月光のイメージですね♪

>ぼんぼちぼちぼちさん

やはり人気のようですね、オオミズアオ。

立派さもインパクトのひとつですね♪

by ぜふ (2019-08-20 21:42)

行きたかったところの樹は昆虫パラダイスの樹でしたね。

アカアシオオアオカミキリは名前に色多すぎ(笑)

by 響 (2019-08-23 12:05)

なるほど~、見慣れると、カナブンやコクワガタはスルーされて

しまうんですね。何となく分かります^^;。

それにしても、オオミズアオって、美しいですね。

私も会社へ行く時に、カバンを忘れそうになったコトがあります^^;。

by sakamono (2019-08-23 22:28)

>響さん

行きたかったところに行けた快感は格別ですよね^^

しかも酒場に辿り着けてまんぞくでした。

>sakamonoさん

カブトムシさえスルーです。子供は野生です^^

オオミズアオは何かもってますね・・

by ぜふ (2019-08-23 23:36)