"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

虫の谷のハムシか (前編) [探虫行]

甲州・信州方面へ遠征してきました。

二泊三日の旅程だったのですが、1週間前の天気予報は3日とも降水確率50%でした。

それが5日前になると60~80%に悪化してしまいました。

せっかくのトップシーズンなので、チョウをメインターゲットにしていたのですが、雨だとアウト。

なので、ビーティングやカブクワの蹴っ飛ばし、フィールド変更などのオプションの思案を重ね・・

雨装備も万端にしていると・・さらに悪いことに、3日前に南方海上で台風3号が発生。

もう、雨中の探虫という覚悟で新宿発のあずさに乗ったのが19日の朝でした。

韮崎で降りるのだったのですが、今回の旅の相棒Hくんと楽しい虫話に花が咲いてしまい・・

社内アナウンスの「にらさき」を聞き間違い、ひとつ手前の「しおざき」で降りてしまいました。

確認しようと、ホームの駅名看板を探したのですが、なくて、改札で確認したときには発車してました。

次の電車は1時間後だったのでタクシーで韮崎まで。

運転手さんに聞くと、今年になって駅が改装されたとのこと。(でも駅名表示板は付けようよ)

韮崎のレンタカー屋さんから車に乗り換え、用具やお弁当などを買い出ししていざ出発。

蹴っ飛ばし採集のポイントである、甲州のとある里山へ着いてみると・・なんと。

いきなり出くわしてしまったのでした。

実は道を間違えて、偶然たどり着いた場所で、車を止めた目の前の小さな林の中のクヌギを見た瞬間。

あれはいい木だなぁと指さす先の宙をスーッと横切る影。

それがこの子たちだったのです。

接写したせいで一回全部散らしてしまったのですが、オオムラサキたちはしばらくすると戻ってきました。

しかも今年はチョウたちの発生も遅れたのでしょう、メスはいなくてオスはほぼ完品ばかりという。

想定外の収獲に俄かに気分も上がりました。

ところが、本来の目的地へ向かおうと周辺を車で巡りましたが、アプローチが見つかりませんでした。

時間がもったいなくなってきたので深追いはしないことにし、別のポイントへ行くことに。

そこは迷うこともなくすんなりと到着。

さて突然ですが、ここで問題です。 次の写真に何がいるでしょう。

簡単ですね。

蹴っ飛ばそうとした瞬間、何かいると思って、足を下ろしました。

蹴っていたらもちろん逃げていたでしょう。

こたえはこの子。

翅の裏をチラ見させてくれました。

前翅の表面は迷彩ですが、後翅の表と裏は対照的に鮮やかな色柄をしているのです。

樹液の出ている木を探すのですが、一本もなく、手あたり次第・・いや、足あたり次第に蹴っ飛ばし。

ところがクワガタはひとつも落ちてきません。

昨日までは天気が悪かったはずですが、先客がいたのかもしれませんでした。

落ちたのではなく、幹にかわいい子がひとつだけ。

洞の中にはこの子がいたので記念撮影。

やはり夏の里山の甲虫のシンボルですね。(蝶はオオムラサキ)

こちらはあまり子供たちにも人気がなく、シンボルでもないけど存在感だけはある。

ニセノコギリカミキリかもしれませんが、同定するのは面倒なので仮ということで。

蹴っ飛ばすのも疲れてきたので、道沿いの草むらもチェックしていきます。

するとこんな子が飛んできました。

クリシギかコナラシギかと思いますが・・同定手抜き。

と、足元を横切る影にコンチューターが大反応。

地面を走る物体に無意識に手が伸び、運よく一発で捕まえました。

おお、久しぶりだね。

チューブに入れてお連れしましたが、手でつかんだので、この後しばらく左手はアオゴミフレイバー。

ここでもオオムラサキをダブルネットインできたので満足し、歩いて別のポイントへ移動しました。

地味な子も見逃さない。

はじめて見るアワフキかヨコバイか・・

手元の図鑑でもっとも似ているというだけです。

この子もはじめてかと。

手元の図鑑にはまさに韮崎産の個体の写真が載っています。

この子はそこいらじゅうにいましたが、色の鮮やかさについカメラが向いてしまいます。

向かったポイントの木々も樹液がでているのがまったくありませんでした。

この梅雨の長雨で流されてしまったのか、樹木が老朽化してしまったのか、収獲はありませんでした。

でも、崖から伸びるクヌギの根元の、わずかに出ている樹液に集まっている子たちがありました。

Hくんも完品のオスははじめて採集ということで大満足。これで初日は終了ということに。

それを待っていたかのように夕立が降りはじめましたが、むしろ涼しくて気持ちいいほどでした。

少し周辺のロケハンをした後、明日のフィールド、信州は安曇野の宿へ向けて出発。

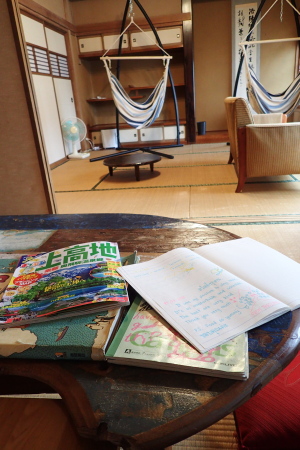

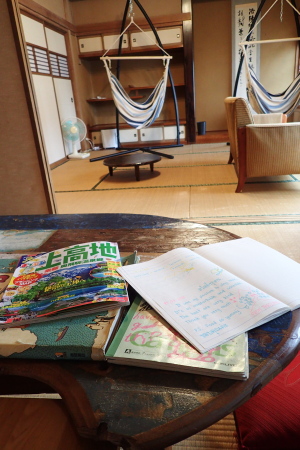

余裕をもって着いたので、渓流沿いの温泉で汗を流し、ゲストハウスで初日の祝杯をあげました。

2日目、窓を開けると空は曇ってはいるものの、夜間に降ったような様子もない。

これはラッキーと思いつつ、あまり早朝でもチョウはでてくれないので焦らずに身支度。

早朝出立の登山客を見送りながら、逸る気を抑えるというほどでもなく、ゆっくりと準備。

そして、いよいよこの旅のメインステージ、虫の谷へ。

谷の入口で目に付いたのは、高地で待機中のアキアカネたち。

普通は逆でしょうけど、地元の平場で留まっていた子たちに信州の山から思いを馳せました。

最初に登場してくれたチョウはサカハチの夏型でしたが、二人して振り逃がし。

次に現れた子は可憐な高山のシジミ。(複数観察できました)

ところがその後はぱったりとチョウは一頭も姿を見せず。

雨は降っていないものの、曇天で陽射しがないこと、まだ午前中ということが理由でしょう。

まあそれでも想定していた状況よりははるかに上々。

山道をゆっくり歩きながら、両側の木々や葉の上をチェックしていきます。

この子は平地でも見られますが、意外にまともな写真を撮っていなかった。

この子は元々はその名の通り、ハムシダマシ科の昆虫だったのですが、分類が変わってしまいました。

でも名前はそのままで、ゴミムシダマシなのにハムシダマシという、一体何をだましているのか・・

ハムシか?ゴミムシか?

市役所(あるいは博物館)へ駈け込んで改名をしたいのではと、いつも案じてしまう虫です。

と、Hくんも葉陰に小さな虫を見つけました。

ヒメリンゴカミキリだと思いましたが・・

その後1時間ばかり何も現れないので気分が下々でしたが、この子を見つけて一気に回復。

アザミの若芽の中で雨宿りしていたのは。

なんとなくゴミムシらしくなく、潔癖症なのではと想像してしまう虫でした。

開けたところはともかく、陽の当たらないところを通過するときはつい足早になるほど期待薄。

ところが、木陰で暗い下草の上にターゲットのひとつが無防備に現れました。

しかも翅の色が普通ではない個体。

でも種はまちがいなし。赤いストローが種特異的なのです。

結局この旅で見つけたのはこの一頭だけだったので、貴重な出会いとなりました。

この子は近所の公園にもいるのですが、山の中で出逢うとなんだか別人(虫)に見える。

羽化したてで翅が白いバッタ。

この黒いやつは道中ときどき見かけました。

2時間半ほどかけて目標地点というか目安の折り返し場所まできました。

ここは踊り場のように開けていて、眼下にダムを見下ろせました。

白い花(種は不明)の大きな株には小さなカメムシなどが集まっていました。

それとこの小さなゾウムシもたくさん。

5ミリくらいしかないチビッ子ですが、よく見ると鮮やかな特徴がありました。

せっかくなので記念撮影をしようと、岩の上にカメラを置いてカメラのアングルを調整し・・

もうちょっと左~と指示していると「ヘビがいる」と足元を指さすHくん。

どれどれと見に行くと・・

「もうちょっとで踏むところだったよ」

曇ってはいましたが、開けた場所なので日向ぼっこをしたかったのかもしれません。

気の毒だけどちょっとどいてもらって記念撮影をしました。

ちょうどお昼だったので、お弁当を食べる適当な場所を探しに少し先まで様子を見に行ってきました。

でも結局マムシ広場まで戻ってきて休憩。

下りもチョウだけでなく葉の上や梢もチェックしながらゆっくり歩いていきました。

花も撮影。

あまり多くはありませんでしたが黄色いのも。

チョウではありませんが、大きな子が葉の裏に隠れていました。

お連れして成虫を見たいとも思ったのですが、もう終齢のようでしたのでそのままに。

黒いつやつやの子。

なぜ”紋黄”なのでしょう・・標本にすると変色するのかな。

これは先日カツヌマで会った子と同じかな。

葉っぱの上シリーズが続きます。

ハムシか?

6ミリくらい。ハムシだとするとズグロキハムシに似ているのですが。

”頭黒”じゃない。標本にしたら頭だけ黒くなるとも思えない。なのでわからない。

ほぼ下りきってきたときキツネの糞にこの子たちがたくさん集まっていました。

そして、実は上りでも何度か見かけて、ネットを振るチャンスもあったけど採れなかったチョウ。

ここでも濡れた山道の上を低く飛んでいく影が見えました。

Hくんと二人並んで立っていたので、また戻ってくるかもしれないよ・・と言い終わらない瞬間。

なんと、目の前に舞い降りてきてしまったので思わず、うわっと叫んでしまいました。

またもや振り逃がし、この日見事に空振り三振となりましたが、証拠写真を撮れただけよかった。

もうワンチャンスないかなと二人ごちながら谷の入口まで戻ってきたとき。

桑の木の上にきていたエルタテハをHくんがネットインし、サカハチチョウも採れて気分よく終了。

スワまで戻る予定でしたが、まだ少しだけ時間があったのでアルプス公園に立ち寄ってみました。

小雨まじりで、やはりチョウはあまりいなくて、クロヒカゲとクロアゲハを見ただけ。

それともうひとつ黒い子。

とてもとても長い記事になってしまうので、前後半に分けます。

掲載しなかった虫たちもたくさんあるのですが、一日を通して気になったのがこの虫。

この子たちは鞘翅の色や模様に変異があって、見つけるたびにどうしても見てしまうのでした。

この個体はモノトーンチック。

今日の湯加減

二泊三日の旅程だったのですが、1週間前の天気予報は3日とも降水確率50%でした。

それが5日前になると60~80%に悪化してしまいました。

せっかくのトップシーズンなので、チョウをメインターゲットにしていたのですが、雨だとアウト。

なので、ビーティングやカブクワの蹴っ飛ばし、フィールド変更などのオプションの思案を重ね・・

雨装備も万端にしていると・・さらに悪いことに、3日前に南方海上で台風3号が発生。

もう、雨中の探虫という覚悟で新宿発のあずさに乗ったのが19日の朝でした。

韮崎で降りるのだったのですが、今回の旅の相棒Hくんと楽しい虫話に花が咲いてしまい・・

社内アナウンスの「にらさき」を聞き間違い、ひとつ手前の「しおざき」で降りてしまいました。

確認しようと、ホームの駅名看板を探したのですが、なくて、改札で確認したときには発車してました。

次の電車は1時間後だったのでタクシーで韮崎まで。

運転手さんに聞くと、今年になって駅が改装されたとのこと。(でも駅名表示板は付けようよ)

韮崎のレンタカー屋さんから車に乗り換え、用具やお弁当などを買い出ししていざ出発。

蹴っ飛ばし採集のポイントである、甲州のとある里山へ着いてみると・・なんと。

オオムラサキ (タテハチョウ科)

いきなり出くわしてしまったのでした。

実は道を間違えて、偶然たどり着いた場所で、車を止めた目の前の小さな林の中のクヌギを見た瞬間。

あれはいい木だなぁと指さす先の宙をスーッと横切る影。

それがこの子たちだったのです。

接写したせいで一回全部散らしてしまったのですが、オオムラサキたちはしばらくすると戻ってきました。

しかも今年はチョウたちの発生も遅れたのでしょう、メスはいなくてオスはほぼ完品ばかりという。

想定外の収獲に俄かに気分も上がりました。

ところが、本来の目的地へ向かおうと周辺を車で巡りましたが、アプローチが見つかりませんでした。

時間がもったいなくなってきたので深追いはしないことにし、別のポイントへ行くことに。

そこは迷うこともなくすんなりと到着。

さて突然ですが、ここで問題です。 次の写真に何がいるでしょう。

簡単ですね。

蹴っ飛ばそうとした瞬間、何かいると思って、足を下ろしました。

蹴っていたらもちろん逃げていたでしょう。

こたえはこの子。

シロシタバ (ヤガ科)

翅の裏をチラ見させてくれました。

前翅の表面は迷彩ですが、後翅の表と裏は対照的に鮮やかな色柄をしているのです。

樹液の出ている木を探すのですが、一本もなく、手あたり次第・・いや、足あたり次第に蹴っ飛ばし。

ところがクワガタはひとつも落ちてきません。

昨日までは天気が悪かったはずですが、先客がいたのかもしれませんでした。

落ちたのではなく、幹にかわいい子がひとつだけ。

スジクワガタ (クワガタムシ科)

洞の中にはこの子がいたので記念撮影。

カブトムシ (コガネムシ科)

やはり夏の里山の甲虫のシンボルですね。(蝶はオオムラサキ)

こちらはあまり子供たちにも人気がなく、シンボルでもないけど存在感だけはある。

ノコギリカミキリ (カミキリムシ科)

ニセノコギリカミキリかもしれませんが、同定するのは面倒なので仮ということで。

蹴っ飛ばすのも疲れてきたので、道沿いの草むらもチェックしていきます。

するとこんな子が飛んできました。

シギゾウムシの仲間 (ゾウムシ科)

クリシギかコナラシギかと思いますが・・同定手抜き。

と、足元を横切る影にコンチューターが大反応。

地面を走る物体に無意識に手が伸び、運よく一発で捕まえました。

おお、久しぶりだね。

スジアオゴミムシ (オサムシ科)

チューブに入れてお連れしましたが、手でつかんだので、この後しばらく左手はアオゴミフレイバー。

ここでもオオムラサキをダブルネットインできたので満足し、歩いて別のポイントへ移動しました。

地味な子も見逃さない。

はじめて見るアワフキかヨコバイか・・

オカダアワフキ (アワフキムシ科)

手元の図鑑でもっとも似ているというだけです。

この子もはじめてかと。

ホソバセセリ (セセリチョウ科)

手元の図鑑にはまさに韮崎産の個体の写真が載っています。

この子はそこいらじゅうにいましたが、色の鮮やかさについカメラが向いてしまいます。

フキバッタの仲間 (バッタ科)

向かったポイントの木々も樹液がでているのがまったくありませんでした。

この梅雨の長雨で流されてしまったのか、樹木が老朽化してしまったのか、収獲はありませんでした。

でも、崖から伸びるクヌギの根元の、わずかに出ている樹液に集まっている子たちがありました。

オオムラサキ (タテハチョウ科)

Hくんも完品のオスははじめて採集ということで大満足。これで初日は終了ということに。

それを待っていたかのように夕立が降りはじめましたが、むしろ涼しくて気持ちいいほどでした。

少し周辺のロケハンをした後、明日のフィールド、信州は安曇野の宿へ向けて出発。

余裕をもって着いたので、渓流沿いの温泉で汗を流し、ゲストハウスで初日の祝杯をあげました。

2日目、窓を開けると空は曇ってはいるものの、夜間に降ったような様子もない。

これはラッキーと思いつつ、あまり早朝でもチョウはでてくれないので焦らずに身支度。

早朝出立の登山客を見送りながら、逸る気を抑えるというほどでもなく、ゆっくりと準備。

そして、いよいよこの旅のメインステージ、虫の谷へ。

谷の入口で目に付いたのは、高地で待機中のアキアカネたち。

普通は逆でしょうけど、地元の平場で留まっていた子たちに信州の山から思いを馳せました。

最初に登場してくれたチョウはサカハチの夏型でしたが、二人して振り逃がし。

次に現れた子は可憐な高山のシジミ。(複数観察できました)

ヒメシジミ (シジミチョウ科)

ところがその後はぱったりとチョウは一頭も姿を見せず。

雨は降っていないものの、曇天で陽射しがないこと、まだ午前中ということが理由でしょう。

まあそれでも想定していた状況よりははるかに上々。

山道をゆっくり歩きながら、両側の木々や葉の上をチェックしていきます。

この子は平地でも見られますが、意外にまともな写真を撮っていなかった。

ハムシダマシ (ゴミムシダマシ科)

この子は元々はその名の通り、ハムシダマシ科の昆虫だったのですが、分類が変わってしまいました。

でも名前はそのままで、ゴミムシダマシなのにハムシダマシという、一体何をだましているのか・・

ハムシか?ゴミムシか?

市役所(あるいは博物館)へ駈け込んで改名をしたいのではと、いつも案じてしまう虫です。

と、Hくんも葉陰に小さな虫を見つけました。

未同定

ヒメリンゴカミキリだと思いましたが・・

その後1時間ばかり何も現れないので気分が下々でしたが、この子を見つけて一気に回復。

イタヤハマキチョッキリ (オトシブミ科)

アザミの若芽の中で雨宿りしていたのは。

クロモリヒラタゴミムシ (オサムシ科)

なんとなくゴミムシらしくなく、潔癖症なのではと想像してしまう虫でした。

開けたところはともかく、陽の当たらないところを通過するときはつい足早になるほど期待薄。

ところが、木陰で暗い下草の上にターゲットのひとつが無防備に現れました。

スミナガシ (タテハチョウ科)

しかも翅の色が普通ではない個体。

でも種はまちがいなし。赤いストローが種特異的なのです。

同上

結局この旅で見つけたのはこの一頭だけだったので、貴重な出会いとなりました。

この子は近所の公園にもいるのですが、山の中で出逢うとなんだか別人(虫)に見える。

アカスジキンカメムシ(キンカメムシ科)

羽化したてで翅が白いバッタ。

ヒナバッタの仲間 (バッタ科)

この黒いやつは道中ときどき見かけました。

テングアワフキ (アワフキムシ科)

2時間半ほどかけて目標地点というか目安の折り返し場所まできました。

ここは踊り場のように開けていて、眼下にダムを見下ろせました。

白い花(種は不明)の大きな株には小さなカメムシなどが集まっていました。

それとこの小さなゾウムシもたくさん。

5ミリくらいしかないチビッ子ですが、よく見ると鮮やかな特徴がありました。

シロホシヒメゾウムシ(ゾウムシ科)

せっかくなので記念撮影をしようと、岩の上にカメラを置いてカメラのアングルを調整し・・

もうちょっと左~と指示していると「ヘビがいる」と足元を指さすHくん。

どれどれと見に行くと・・

マムシ

「もうちょっとで踏むところだったよ」

曇ってはいましたが、開けた場所なので日向ぼっこをしたかったのかもしれません。

気の毒だけどちょっとどいてもらって記念撮影をしました。

ちょうどお昼だったので、お弁当を食べる適当な場所を探しに少し先まで様子を見に行ってきました。

でも結局マムシ広場まで戻ってきて休憩。

下りもチョウだけでなく葉の上や梢もチェックしながらゆっくり歩いていきました。

花も撮影。

ツリフネソウ

あまり多くはありませんでしたが黄色いのも。

キツリフネ

チョウではありませんが、大きな子が葉の裏に隠れていました。

イボタガの幼虫 (イボタガ科)

お連れして成虫を見たいとも思ったのですが、もう終齢のようでしたのでそのままに。

黒いつやつやの子。

モンキクロカスミカメ(カスミカメムシ科)

なぜ”紋黄”なのでしょう・・標本にすると変色するのかな。

これは先日カツヌマで会った子と同じかな。

ルイヨウマダラテントウ (テントウムシ科)

葉っぱの上シリーズが続きます。

ハムシか?

6ミリくらい。ハムシだとするとズグロキハムシに似ているのですが。

”頭黒”じゃない。標本にしたら頭だけ黒くなるとも思えない。なのでわからない。

ほぼ下りきってきたときキツネの糞にこの子たちがたくさん集まっていました。

ミヤマチャバネセセリ (セセリチョウ科)

そして、実は上りでも何度か見かけて、ネットを振るチャンスもあったけど採れなかったチョウ。

ここでも濡れた山道の上を低く飛んでいく影が見えました。

Hくんと二人並んで立っていたので、また戻ってくるかもしれないよ・・と言い終わらない瞬間。

なんと、目の前に舞い降りてきてしまったので思わず、うわっと叫んでしまいました。

ミヤマカラスアゲハ (アゲハチョウ科)

またもや振り逃がし、この日見事に空振り三振となりましたが、証拠写真を撮れただけよかった。

もうワンチャンスないかなと二人ごちながら谷の入口まで戻ってきたとき。

桑の木の上にきていたエルタテハをHくんがネットインし、サカハチチョウも採れて気分よく終了。

スワまで戻る予定でしたが、まだ少しだけ時間があったのでアルプス公園に立ち寄ってみました。

小雨まじりで、やはりチョウはあまりいなくて、クロヒカゲとクロアゲハを見ただけ。

それともうひとつ黒い子。

クロカミキリ (カミキリムシ科)

とてもとても長い記事になってしまうので、前後半に分けます。

オマケ

掲載しなかった虫たちもたくさんあるのですが、一日を通して気になったのがこの虫。

セマダラコガネ (コガネムシ科)

この子たちは鞘翅の色や模様に変異があって、見つけるたびにどうしても見てしまうのでした。

この個体はモノトーンチック。

同上

今日の湯加減

今飼育中の子たちが大勢いるので、3日間留守にするとちょっと心配になります。

出発前に掃除や給餌をしっかりすればなおさら、そのまま放ったらかしでも3~4日は平気です。

つまり、昆虫たちはそれなりに絶食耐性があるということ。

逆に言うと自然界では数日間の飢えくらい耐えられないと淘汰されていくということ。

ともかく、うちの子たちは全員無事でした。

ただ、心配していたのは出発前から何も食べなかったサンショウウオの幼生たち。

入れておいたエサも食べてなかったですが元気でした。

小さな体でよく耐えられるものです。

実は、今回また増えてしまいました。

その子たちについてはまた次回。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

8月のお盆の頃まで、ブンタ2世が生きていたら

二泊三日家をあけるので、ちょっとどきどきしてます。

あおうみの手の届かないところにケースは持って行かないとだめだよなーとか、いろいろ考えてます(笑)

by リュカ (2019-07-31 14:46)

繰り上げたりしながら読みました、、

どの虫さんも、個性的なんだなって、、ゾウムシ、かわいいよね

セマダラコガネの触覚、かっこいいよね

クロカマキリ姿、おぉ〜と

翅の表と裏のギャップ、鮮やかに見せますよね

すごいよね

by engrid (2019-08-01 00:38)

こんなにウジャウジャ見つけれると楽しいでしょうね。

マムシ踏まなくて良かった。

by 響 (2019-08-02 20:05)

>リュカさん

どんな生き物であれペットを放置するのは心配ですね。

そもそもそれなりに耐性のある子じゃないと放置はできませんが^^;

>engridさん

ちっちゃい方のゾウムシですかね? ナイスな色合いでした♪

まさに”昆虫すごいぜ!”

>響さん

これでもこの谷の実力の10パーセントも出していないかと^^;

ヘビは二人であだなをつけました。「う○こマムシ」^^

by ぜふ (2019-08-02 20:37)

ゴミムシダマシ科で、名前がハムシダマシ? なるほど、なんだか

ややこしい感じがしますね^^;。

スミナガシって名前、言い得て妙です。

墨絵のぼかしみたいな、翅の模様に思えました。

by sakamono (2019-08-03 10:17)

スミマセン、追記です^^;。

先週の台風一過後の快晴の日に、ひさしぶりに散歩に出ました。

アキアカネは、特に見られませんでした。

by sakamono (2019-08-03 11:12)

>sakamonoさん

スミナガシはまさにその通り”墨流し”が由来ですが、ほんとに風情のある良い命名です・・それに比べてハムシダマシのなんと残念なことか^^;

by ぜふ (2019-08-04 21:33)