"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

空白を埋めろ Chal.11 [オサムシ]

毎週土曜日発行をやめたわけではありません。

記念号は啓蟄刊にしたかっただけです。(それで発行間隔を調整しました)

さて、記事はシリーズの続きで目新しい内容ではありません。

しかしオサ屋にとってはとても大事なミッションではあるのです。

貴重な一頭になりました。

2月23日、今回のターゲットエリアはシスイ&トミサト。

Chal.9で惨敗したエリアへの再チャレンジということです。つまり、まだ空白のまま。

もちろん前回探索した場所は除外してポイントを探しました。

ただ、酒々井町は元々谷津田や谷戸が少なく、未探索の場所は限られていたので選択の余地は殆どなし。

まずはその地域へ向けてまっしぐら。

東関道を佐倉ICで降りてR51成田街道を北上し、分岐の目標にしていたセブンイレブンを目指しました。

が、この辺りのはずという地点を過ぎてもコンビニがない。

一旦停車して現在地を確認。

GoogleMapでは街道に面していたのでナビにセットしなかったのですが、R51ではなくR296だった。

でも2kmも離れていなったのでタイムロスは軽微。

気を取り直して再出発し、間もなく辿り着いたのはこんなところでした。

身支度を整えて周囲の様子を確認すると、この細い農道からさらに荒れた細い道に入ってすぐに崖が。

粘土質に近い赤土で、小崖とは言えないほど高さがあり、湿り気も固さもいい感じです。

これはいきなりボーナスステージかと内心ほくそ笑みながらバチツルを振るといきなり。

絶好の指標虫が出てリーチがかかりました。

しかしツモれない。

大きな崖ですが垂直で全面土肌がむき出しているので、足場がないため高い所は手が出せません。

やっと出たのはお馴染みの団体さんでした。

プシッ、プシッと、屁っ放り祭りがはじまりました。

カニ歩きしながら掘り続けましたが、出たのは別のプープー虫グループのみで流局という結果。

他にも崖がないかと、細い道の先の様子を見に歩いていきましたが、奥にあるのはソーラー発電所でした。

おそらく作業車用に整備された道で、土壁も人工的なものだということがここで分かりました。

がっかりしてベニシジミ号へ戻り、谷地の反対方向を眺めました。

なんと向こうにも赤土の崖のようなものが見える。勇んで歩いていきました。

そこはこんな様子。

これはまさに砕土場と思われ、念のため試掘しましたが指標虫すら出ませんでした。

しかし、このエリアの土壌は元々赤土なのでしょう、下流に向けての水路沿いにも赤い崖が続いてました。

崖の麓が水路なので、試掘できないのですが、下流へ辿っていくとわずかに足場があるところを発見。

かなり水分を含んだ土だし、そもそも水辺に接する崖は越冬には不適当なはず。

でも試しにと掘ってみたら。

こういう所にも入るということが確認できて経験値上昇。

さあ、残るもう一方、谷地の奥側にある低い丘の林縁部にも行ってみることに。

この用水路を渡っていきますが、護岸していなくてとてもいい環境に見えました。

春になったらガサりに来てみたい。

丘の傾斜はゆるやかでしたが、林縁の木の根周りにわずかに赤土が露出しているところがありました。

サラサラでもなく固くもないところを探しながら、ちょこちょこと試掘していきます。

すると突然後ろから「整備でもしてるんですか?」と声を掛けられました。

散歩途中の地元民らしきオジサンでしたが「整備ということではありません」ととりあえず返答すると。

「菌類でも探しているんですか?」

何か採れていたら見せて説明するところですが、ないので「菌類探しではないです」とお茶を濁しました。

すると「そうですか、まあ頑張ってください」とあっさり立ち去っていきました。

そのすぐ後に出たのがこの子。(この写真は二頭目ですが)

先に出ていたら見せられたのに、と思いながら言われたとおり頑張っていると。

やっと本命が出ました。

根際でしたが、絶好の土の固さと湿り気の部分でした。

いつも思いますが、アオオサは潜る場所をじっくり吟味しているように思います。(例外もあるけど)

シスイ制覇記念に撮ったのが扉の写真です。

もちろん、オスも出したいので引き続き頑張りました。

丘の中腹の陥没箇所にできたミニ崖も見逃さず。

しかし、出たのはトカゲちゃんたちと、そういえば最近見ていなかったこの子を誤爆しただけ。

みんな埋め戻しておきました。

このエリアはプープー虫以外、ぽつぽつ一頭ずつしか出土しなかったですが、最後にご無沙汰の子が。

数年前まではチバ市内でもたまに出たのに、とんとお目にかからなくなりました。

この場所は離脱し、谷戸の入口から反対側へ突入しましたが、崖を見つけることはできませんでした。

次のエリアへ移動途中のコンビニでおにぎりを買い、目標地点の谷地へ到着。

ここは前回トミサトチャレンジしたときの東隣のエリア。

用水路の水門に腰かけてエネルギー補給したら後半戦のスタート。

上の写真の右奥に小さな段丘が見えると思いますが、土が露出してもいるようだったので突撃。

ここも採土したような様子でしたが、雑草も繁茂しているので少し見込みありに思えました。

前半戦のスタートの時と同じく、一発目にこの子が出たし。

ところが、これまた前半戦と同じように後が続きません。

そこそこ適性な掘れるところはあるのに指標虫も出ないので、他の崖を探すことに。

ごく細い谷戸の奥に向かって続く小道に入ってみて、しばらく進むと左手の斜面の上部に。

見た目は良好でしたが、取り付いてみるとやや乾燥していて、指標虫も出ませんでした。

が、親分のアパートがありました。

こんなに近接しているのは珍しい。

あまりにキレイな部屋だったので、そっとドアを閉めておきました。

他にもごく小さな崖がありましたが、やはり乾燥していてゴミムシすら出ず。

もう一つ目を付けていた谷地へ移動しました。

目的地までは難なく辿り着いたのですが、ベニシジミ号で谷戸へ突入したら行き止まりだったり。

民家へ続く道だったりと、ちょっと手こずりましたが、やっとアプローチを見つけました。

しかし、谷津田に沿った農道を限界低速でトコトコとトレースしても崖地がまったくない。

崖がなさそうなエリアだということが分かったので、途中で谷津田から離脱。

現場合わせで勘を頼りに周辺の探索をすることに。

畑地を抜けたり、民家の中を通ったりしているうちに方向が分からなくなってきたとき。

森の中へ続く、軽トラがやっと通れるような荒れた道を見つけました。

(後でGoogleMapを見たら表示されていなかった)

コンチューターの針がピクピクしたので迷うことなく突入。

大量の落ち葉が積もる道を注意しながら進んでいくと、道の片側に崖が現れました。

写真で分かると思いますが、林縁の根際の土が薄く長く露出していました。

道の脇に寄せても意味がないので、このままバイクを降り、すぐさま試掘を開始。

土の固さと湿り具合は良好で、ぽつぽつとコムカデは出ますが、ゴミムシやゴモクムシは出てこない。

それでもあきらめずにカニ歩き掘りを続けていると・・コンチューターの反応は正しかった。

今度はオスだったので、お連れの方がいないかとさらにカニ歩き。

なぜかコクワガタのオスが出たあと、やっとゴミムシのお尻が顔を出しました。(日本語がおかしい)

コキベリではないことはお尻の大きさで分かります。

体長はコキベリの倍なのですが、フォルムと色柄は全くと言っていいほど同じ。いわゆる相似形です。

端まで掘り尽くすも、お連れの方はいらっしゃらなかったので、トミサト制覇の記念写真を。

シスイの個体とは違い、ずいぶん赤みがかったアオオサでした。

森を抜けるとそこはさっき通った谷戸でした。

さらに周辺をトレースし、一か所だけ崖地を見つけましたが、岩盤で空振り。

シスイからトミサトへ移動する途中に見えた谷戸に戻ってみることにしました。

そこは谷津田の林縁に沿って土が露出した崖がいくつかあったのですが、ことごとくカチカチでした。

段々陽も傾いてきたので、最後にどこを攻めるか一人作戦会議。

結果、最初に行ったシスイの谷地に戻ることにしました。

今度はこの用水路のところに直行。

午前中に攻めた丘の北側に森があることがわかり、その中へ続く道に入ってみました。

(おそらく前半戦で声を掛けてきたオジサンの散歩道)

すると飛び石のように林縁に小崖がありました。

しかしどこも固くてガチガチか乾燥してサラサラ。

一つだけ出たのは、そういえば今回まだ出ていなかった子。

どれも一頭ずつポツポツと出土するというのは、棲息個体数が少ない証拠だと思います。

まだ散歩道は続いていましたが、気力と握力がなくなったため試合終了としました。

一応、ダブルミッションはクリアしたものの、たった一頭ずつとは・・

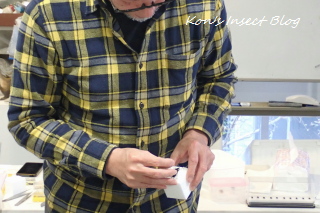

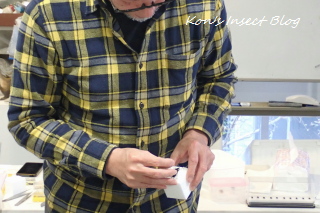

昨日、オサムシを題材にした子供向けの昆虫教室を開催しました。

QA形式の勉強会のあと、オサムシ独特の標本の作り方について伝授。

展肢(展脚)の仕方は流儀のようなものがありますが、いずれにしても統一することが大事です。

今日の湯加減

記念号は啓蟄刊にしたかっただけです。(それで発行間隔を調整しました)

さて、記事はシリーズの続きで目新しい内容ではありません。

しかしオサ屋にとってはとても大事なミッションではあるのです。

アオオサムシ ♀ (オサムシ科)

貴重な一頭になりました。

2月23日、今回のターゲットエリアはシスイ&トミサト。

Chal.9で惨敗したエリアへの再チャレンジということです。つまり、まだ空白のまま。

もちろん前回探索した場所は除外してポイントを探しました。

ただ、酒々井町は元々谷津田や谷戸が少なく、未探索の場所は限られていたので選択の余地は殆どなし。

まずはその地域へ向けてまっしぐら。

東関道を佐倉ICで降りてR51成田街道を北上し、分岐の目標にしていたセブンイレブンを目指しました。

が、この辺りのはずという地点を過ぎてもコンビニがない。

一旦停車して現在地を確認。

GoogleMapでは街道に面していたのでナビにセットしなかったのですが、R51ではなくR296だった。

でも2kmも離れていなったのでタイムロスは軽微。

気を取り直して再出発し、間もなく辿り着いたのはこんなところでした。

身支度を整えて周囲の様子を確認すると、この細い農道からさらに荒れた細い道に入ってすぐに崖が。

粘土質に近い赤土で、小崖とは言えないほど高さがあり、湿り気も固さもいい感じです。

これはいきなりボーナスステージかと内心ほくそ笑みながらバチツルを振るといきなり。

コキベリアオゴミムシ ♀(オサムシ科)

絶好の指標虫が出てリーチがかかりました。

しかしツモれない。

大きな崖ですが垂直で全面土肌がむき出しているので、足場がないため高い所は手が出せません。

やっと出たのはお馴染みの団体さんでした。

ミイデラゴミムシ の集団 (オサムシ科)

プシッ、プシッと、屁っ放り祭りがはじまりました。

カニ歩きしながら掘り続けましたが、出たのは別のプープー虫グループのみで流局という結果。

他にも崖がないかと、細い道の先の様子を見に歩いていきましたが、奥にあるのはソーラー発電所でした。

おそらく作業車用に整備された道で、土壁も人工的なものだということがここで分かりました。

がっかりしてベニシジミ号へ戻り、谷地の反対方向を眺めました。

なんと向こうにも赤土の崖のようなものが見える。勇んで歩いていきました。

そこはこんな様子。

これはまさに砕土場と思われ、念のため試掘しましたが指標虫すら出ませんでした。

しかし、このエリアの土壌は元々赤土なのでしょう、下流に向けての水路沿いにも赤い崖が続いてました。

崖の麓が水路なので、試掘できないのですが、下流へ辿っていくとわずかに足場があるところを発見。

かなり水分を含んだ土だし、そもそも水辺に接する崖は越冬には不適当なはず。

でも試しにと掘ってみたら。

アトモンアオゴミムシ (オサムシ科)

こういう所にも入るということが確認できて経験値上昇。

さあ、残るもう一方、谷地の奥側にある低い丘の林縁部にも行ってみることに。

この用水路を渡っていきますが、護岸していなくてとてもいい環境に見えました。

春になったらガサりに来てみたい。

丘の傾斜はゆるやかでしたが、林縁の木の根周りにわずかに赤土が露出しているところがありました。

サラサラでもなく固くもないところを探しながら、ちょこちょこと試掘していきます。

すると突然後ろから「整備でもしてるんですか?」と声を掛けられました。

散歩途中の地元民らしきオジサンでしたが「整備ということではありません」ととりあえず返答すると。

「菌類でも探しているんですか?」

何か採れていたら見せて説明するところですが、ないので「菌類探しではないです」とお茶を濁しました。

すると「そうですか、まあ頑張ってください」とあっさり立ち去っていきました。

そのすぐ後に出たのがこの子。(この写真は二頭目ですが)

ヒメキベリアオゴミムシ (オサムシ科)

先に出ていたら見せられたのに、と思いながら言われたとおり頑張っていると。

やっと本命が出ました。

アオオサムシ ♀ (オサムシ科)

根際でしたが、絶好の土の固さと湿り気の部分でした。

いつも思いますが、アオオサは潜る場所をじっくり吟味しているように思います。(例外もあるけど)

シスイ制覇記念に撮ったのが扉の写真です。

もちろん、オスも出したいので引き続き頑張りました。

丘の中腹の陥没箇所にできたミニ崖も見逃さず。

しかし、出たのはトカゲちゃんたちと、そういえば最近見ていなかったこの子を誤爆しただけ。

シュレーゲルアオガエル

みんな埋め戻しておきました。

このエリアはプープー虫以外、ぽつぽつ一頭ずつしか出土しなかったですが、最後にご無沙汰の子が。

アトワアオゴミムシ (オサムシ科)

数年前まではチバ市内でもたまに出たのに、とんとお目にかからなくなりました。

この場所は離脱し、谷戸の入口から反対側へ突入しましたが、崖を見つけることはできませんでした。

次のエリアへ移動途中のコンビニでおにぎりを買い、目標地点の谷地へ到着。

ここは前回トミサトチャレンジしたときの東隣のエリア。

用水路の水門に腰かけてエネルギー補給したら後半戦のスタート。

上の写真の右奥に小さな段丘が見えると思いますが、土が露出してもいるようだったので突撃。

ここも採土したような様子でしたが、雑草も繁茂しているので少し見込みありに思えました。

前半戦のスタートの時と同じく、一発目にこの子が出たし。

コキベリアオゴミムシ ♀(オサムシ科)

ところが、これまた前半戦と同じように後が続きません。

そこそこ適性な掘れるところはあるのに指標虫も出ないので、他の崖を探すことに。

ごく細い谷戸の奥に向かって続く小道に入ってみて、しばらく進むと左手の斜面の上部に。

見た目は良好でしたが、取り付いてみるとやや乾燥していて、指標虫も出ませんでした。

が、親分のアパートがありました。

こんなに近接しているのは珍しい。

スジアオゴミムシ (オサムシ科)

あまりにキレイな部屋だったので、そっとドアを閉めておきました。

他にもごく小さな崖がありましたが、やはり乾燥していてゴミムシすら出ず。

もう一つ目を付けていた谷地へ移動しました。

目的地までは難なく辿り着いたのですが、ベニシジミ号で谷戸へ突入したら行き止まりだったり。

民家へ続く道だったりと、ちょっと手こずりましたが、やっとアプローチを見つけました。

しかし、谷津田に沿った農道を限界低速でトコトコとトレースしても崖地がまったくない。

崖がなさそうなエリアだということが分かったので、途中で谷津田から離脱。

現場合わせで勘を頼りに周辺の探索をすることに。

畑地を抜けたり、民家の中を通ったりしているうちに方向が分からなくなってきたとき。

森の中へ続く、軽トラがやっと通れるような荒れた道を見つけました。

(後でGoogleMapを見たら表示されていなかった)

コンチューターの針がピクピクしたので迷うことなく突入。

大量の落ち葉が積もる道を注意しながら進んでいくと、道の片側に崖が現れました。

写真で分かると思いますが、林縁の根際の土が薄く長く露出していました。

道の脇に寄せても意味がないので、このままバイクを降り、すぐさま試掘を開始。

土の固さと湿り具合は良好で、ぽつぽつとコムカデは出ますが、ゴミムシやゴモクムシは出てこない。

それでもあきらめずにカニ歩き掘りを続けていると・・コンチューターの反応は正しかった。

アオオサムシ ♂ (オサムシ科)

今度はオスだったので、お連れの方がいないかとさらにカニ歩き。

なぜかコクワガタのオスが出たあと、やっとゴミムシのお尻が顔を出しました。(日本語がおかしい)

コキベリではないことはお尻の大きさで分かります。

オオキベリアオゴミムシ ♀ (オサムシ科)

体長はコキベリの倍なのですが、フォルムと色柄は全くと言っていいほど同じ。いわゆる相似形です。

端まで掘り尽くすも、お連れの方はいらっしゃらなかったので、トミサト制覇の記念写真を。

シスイの個体とは違い、ずいぶん赤みがかったアオオサでした。

同上

森を抜けるとそこはさっき通った谷戸でした。

さらに周辺をトレースし、一か所だけ崖地を見つけましたが、岩盤で空振り。

シスイからトミサトへ移動する途中に見えた谷戸に戻ってみることにしました。

そこは谷津田の林縁に沿って土が露出した崖がいくつかあったのですが、ことごとくカチカチでした。

段々陽も傾いてきたので、最後にどこを攻めるか一人作戦会議。

結果、最初に行ったシスイの谷地に戻ることにしました。

今度はこの用水路のところに直行。

午前中に攻めた丘の北側に森があることがわかり、その中へ続く道に入ってみました。

(おそらく前半戦で声を掛けてきたオジサンの散歩道)

すると飛び石のように林縁に小崖がありました。

しかしどこも固くてガチガチか乾燥してサラサラ。

一つだけ出たのは、そういえば今回まだ出ていなかった子。

アオゴミムシ (オサムシ科)

どれも一頭ずつポツポツと出土するというのは、棲息個体数が少ない証拠だと思います。

まだ散歩道は続いていましたが、気力と握力がなくなったため試合終了としました。

一応、ダブルミッションはクリアしたものの、たった一頭ずつとは・・

オマケ

昨日、オサムシを題材にした子供向けの昆虫教室を開催しました。

QA形式の勉強会のあと、オサムシ独特の標本の作り方について伝授。

アオオサムシ (オサムシ科)

展肢(展脚)の仕方は流儀のようなものがありますが、いずれにしても統一することが大事です。

今日の湯加減

今日は啓蟄。あいにく今朝のチバは気温が低くて小雨が降っています。

でも気温の割には暖かく感じるし、風がなくて穏やか。午後は晴れるようです。

まさに虫たちも活動をはじめそうな、何かがうごめきだしそうな気が。

しかしフィールドではアオオサどころかゴミムシ類もどんどん減っているように思います。

本当に薄らおそろしいと思うし、さらに焦る気持ちが高まります。

急がねば。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

掘れましたねー。

アオガエルは本当に今まで寝てましたって

顔してて可愛い。

by 響 (2023-03-07 21:01)

冒頭のアオオサは、口を広げて噛みついてきそうにも見えます。

ミイデラゴミムシが集団でプープーやるところ、聞いてみたい^^;。

by sakamono (2023-03-09 14:29)

カエルさん、眠たそうなお目目してやすね。

by ぼんぼちぼちぼち (2023-03-10 13:50)

>響さん

シュレももっとたくさん出るはずが、少なくなりましたね・・

顔は変わりませんが 笑

>sakamonoさん

威嚇してますね。このあとかみつきます 笑

ミイデラのプープー動画も撮ると面白いとは思いつつ・・

>ぼんぼちぼちぼちさん

安眠妨害ですからね・・笑

はっきり目が覚める前に埋め戻しておきました

by kon(昆) (2023-03-10 22:09)

お尻が顔をのぞかせる!って、やはりおかしい。標本の展脚、寸詰まりなのはやはり???。チョウの後翅が開いてなかったら・・・ぜふさんのは、中庸を得ているとかんじます。では、のちほど。

by 高和です (2023-03-11 14:48)