"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

見つめ合う斑猫 [探虫行]

前記事の探虫は、途中で衝動にかられてターゲットチェンジしてしまい、中途半端になりました。

なので、今度は続きを実行する衝動にかられてしまいました。

結果を先に書いてしまうと見事にボウズ。

ターゲットのシロヘリが見つからなかった代わりという訳ではないですが。

やっぱり何度見ても飽きない虫です。

8月27日の朝も自覚的な体調は良好でした。

いつもの時間に起きたのですが、虫たちの世話にかなり時間がかかってしまいました。

今回も遠出は避けて内房方面。

前回途中で行くのを止めてしまった場所をナビに目的地設定して出発。

また同じ様にR16をひたすら南下し、キサラヅからはR127内房なぎさライン。

未踏の場所でしたが、大体の位置は分かっていたので、ナビに頼ることなく着いてしまいました。

真珠島という名前ですが、三重県のミキモトではありません。

ところがここも橋が老朽化しているのか、バリケードが施されていて渡ることは不可。

写真の左手(南側)は砂浜なので、そちらに回ってみました。

遠くに見えるのはカツヤマ沖に浮かぶ、”浮島”という島です。

路傍にベニシジミ号をとめて、岩場へと続く原っぱに足を踏み入れると足元からバッタたちが。

それと、ここにはこの花がたくさん咲いていました。

前回はハマゴウの花を見たことで衝動が沸き起こってしまったのですが、今回はなんとかガマン。

さっそく磯へと向かい、岩礁のチェックを開始。

ここはフナムシがそこそこいましたが、幼虫は少ない。本命もいない。

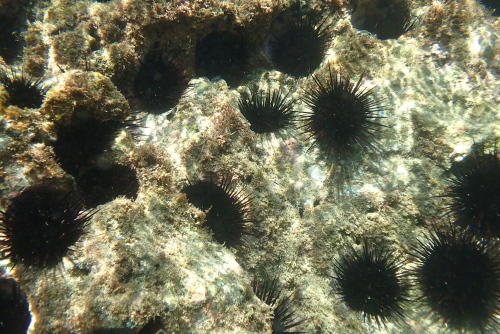

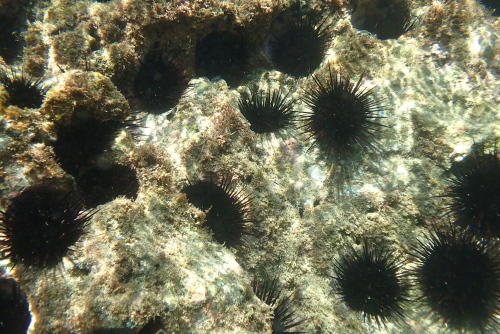

いっぱいいたのはこれ。

手で採れるところにうじゃうじゃいました。

真珠島が見える場所が行き止まり。

ベニシジミ号まで戻ったところでもう一度バッタに挨拶。これは色違いだと思います。

この一か所だけで探虫終了。つまりボウズとなりました。

これ以上遠出はしなかったものの、帰りに寄り道はしました。

まずは裏ノコギリ山の様子を見に。

ところが登山口の手前で通行止めでした。

ベニシジミ号を停めて写真を撮っていると、お迎えの方がいらっしゃいました。

歩いては入れるようだったので、様子を見に行きました。

すると、ガレた道の上に扉の子たちがたくさんいました。

ここは元々ハンミョウポイントだったのですが、昨年訪れたときは全く観察できず心配していたのです。

通行止めになったことで増えたのかもしれません。

ところが、もう少し進んだところにある池にも行ってみたら、レギュラーのトンボたちがいませんでした。

(ギンやウチワやネキなど)

足元の草むらを丹念に探すと、この子たちは観察できた。

がんばってメスも探索。

これは未成熟個体。

これが成熟個体。

水面にヤンマたちが見当たらなかったのと、水際にエリザがいなかったのが心残り。

でも、ベニシジミ号へ戻る途中にレギュラーの一人が。

トンボのこういう体勢を”オベリスク姿勢”といいます。

体温調整のために日光が当たる面積を減らすのが目的だとされています。

おもにアカネ類のオスによく見られる生態。

ショウジョウトンボはアカネ類ではないですが、陽射しが強いとオスはこのポーズをよくします。

でもメスもするとは知りませんでした。(ただ、採集はしていないのでメスと断定はできません)

それと、水際にいなかったやつも出てきた。

あまり長居はせずにノコギリ山を後にしました。

一旦ふもとまで降りてR127を北上し、もう一か所だけ様子を見たくて寄り道しました。

山の中の部落を抜けて、細いガタゴト道を少し辿ると、少し開けた原っぱがあります。

いつもここにベニシジミ号をとめます。

廃道への入口へ向かおうとしたとき、写真の右から左へタマムシが飛んでいきました。

あわてて飛んで行った先の杉林に近づいてみましたが、もう姿は見当たらず。

深追いはせず、また歩き始め、廃道入口の半枯れのクヌギの木の下を通過するとき、またタマムシが。

クヌギには止まらず、原っぱの奥の方へ飛んで行ったのですが、またもや見失ってしまいました。

たしかによく見ると、そのクヌギはタマムシのメスを引きつけるであろうオーラが強烈でした。

さて、やっと廃道に突入し、ちょっとガレた箇所や木の影でやや泥濘んだところを抜けていきました。

しばらく進むと”瓢虫沢”と名付けた、沢沿いの平らな岸があります。

そこはまたハンミョウたちのサンクチュアリになっていて、次々と足元から舞い上がります。

短時間の滞在でしたが、瓢虫沢にはお目当てのテントウムシはおらず、ヤンマ類や水生昆虫も観察できず。

またハンミョウに遊んでもらって撤収。

生体展示用に何頭かお連れしました。

ベニシジミ号をとめた原っぱの入口まで戻ってきたとき、二度あることが三度ありました。

突然、顔の前にギラギラと輝くものが現れ、向こうもこちらに気が付いたか一瞬ホバリング。

ネットは畳んでいたので、反射的に帽子を脱いで手を伸ばすも振り逃がしました。

タマムシは谷の反対側の林へと飛んでいき、梢の上部の中へ消えました。

おそらく、やはり半枯れクヌギが着陸地点だったのだと思います。

帰路につくべくベニシジミ号に乗り、ガタゴト道を戻る途中、館山道の下をくぐります。

その高架の下に向こう側の山へ続く道があり、その先に草原化した耕作放棄地があります。

そこもトンボポイントなので、ちょっとだけ様子を見ていこうと坂を下っていきました。

すると意外にも、その高架下の道にハンミョウが大量発生していました。

緊急停止し、ベニシジミ号を降り、歩いて観察していくと、木陰の湿ったところは溜まり場でした。

お見合い中のオスとメスの写真も撮れたのでタイトルバナーになってもらいました。

坂を上ると草原に出ましたが、見渡す限りトンボの姿はなくてがっかり。

バッタも目に留まったこの子くらい。

さあ、そろそろ帰ろうと、ベニシジミ号まで戻ってきたとき、三度あることは四度ありました。

ほんとにつくづく今シーズンはタマムシづいているようです。

(狙っているわけではないのに今年4頭目)

何かの吉兆でありますように。

先日、所沢方面で行った採集会はトンボ採りがメインでしたが、観察指導に徹して網を出すことはなく。

その代わりという訳ではないですが、原っぱに大勢いた秋の虫を一匹つまんで帰りました。

コロコロリリリ~♪ という鳴き声を楽しんでいます。

今日の湯加減

なので、今度は続きを実行する衝動にかられてしまいました。

結果を先に書いてしまうと見事にボウズ。

ターゲットのシロヘリが見つからなかった代わりという訳ではないですが。

ナミハンミョウ ♀ (オサムシ科)

やっぱり何度見ても飽きない虫です。

8月27日の朝も自覚的な体調は良好でした。

いつもの時間に起きたのですが、虫たちの世話にかなり時間がかかってしまいました。

今回も遠出は避けて内房方面。

前回途中で行くのを止めてしまった場所をナビに目的地設定して出発。

また同じ様にR16をひたすら南下し、キサラヅからはR127内房なぎさライン。

未踏の場所でしたが、大体の位置は分かっていたので、ナビに頼ることなく着いてしまいました。

真珠島という名前ですが、三重県のミキモトではありません。

ところがここも橋が老朽化しているのか、バリケードが施されていて渡ることは不可。

写真の左手(南側)は砂浜なので、そちらに回ってみました。

遠くに見えるのはカツヤマ沖に浮かぶ、”浮島”という島です。

路傍にベニシジミ号をとめて、岩場へと続く原っぱに足を踏み入れると足元からバッタたちが。

マダラバッタ (バッタ科)

それと、ここにはこの花がたくさん咲いていました。

ミヤコグサ

前回はハマゴウの花を見たことで衝動が沸き起こってしまったのですが、今回はなんとかガマン。

さっそく磯へと向かい、岩礁のチェックを開始。

ここはフナムシがそこそこいましたが、幼虫は少ない。本命もいない。

いっぱいいたのはこれ。

手で採れるところにうじゃうじゃいました。

真珠島が見える場所が行き止まり。

ベニシジミ号まで戻ったところでもう一度バッタに挨拶。これは色違いだと思います。

マダラバッタ (バッタ科)

この一か所だけで探虫終了。つまりボウズとなりました。

これ以上遠出はしなかったものの、帰りに寄り道はしました。

まずは裏ノコギリ山の様子を見に。

ところが登山口の手前で通行止めでした。

ベニシジミ号を停めて写真を撮っていると、お迎えの方がいらっしゃいました。

ウラギンシジミ ♂ (シジミチョウ科)

歩いては入れるようだったので、様子を見に行きました。

すると、ガレた道の上に扉の子たちがたくさんいました。

ナミハンミョウ ♀ (オサムシ科)

ここは元々ハンミョウポイントだったのですが、昨年訪れたときは全く観察できず心配していたのです。

通行止めになったことで増えたのかもしれません。

ところが、もう少し進んだところにある池にも行ってみたら、レギュラーのトンボたちがいませんでした。

(ギンやウチワやネキなど)

足元の草むらを丹念に探すと、この子たちは観察できた。

アオモンイトトンボ ♂ (イトトンボ科)

がんばってメスも探索。

これは未成熟個体。

同上 ♀

これが成熟個体。

同上♀

水面にヤンマたちが見当たらなかったのと、水際にエリザがいなかったのが心残り。

でも、ベニシジミ号へ戻る途中にレギュラーの一人が。

トンボのこういう体勢を”オベリスク姿勢”といいます。

ショウジョウトンボ ♀ (トンボ科)

体温調整のために日光が当たる面積を減らすのが目的だとされています。

おもにアカネ類のオスによく見られる生態。

ショウジョウトンボはアカネ類ではないですが、陽射しが強いとオスはこのポーズをよくします。

でもメスもするとは知りませんでした。(ただ、採集はしていないのでメスと断定はできません)

それと、水際にいなかったやつも出てきた。

エリザハンミョウ (オサムシ科)

あまり長居はせずにノコギリ山を後にしました。

一旦ふもとまで降りてR127を北上し、もう一か所だけ様子を見たくて寄り道しました。

山の中の部落を抜けて、細いガタゴト道を少し辿ると、少し開けた原っぱがあります。

いつもここにベニシジミ号をとめます。

廃道への入口へ向かおうとしたとき、写真の右から左へタマムシが飛んでいきました。

あわてて飛んで行った先の杉林に近づいてみましたが、もう姿は見当たらず。

深追いはせず、また歩き始め、廃道入口の半枯れのクヌギの木の下を通過するとき、またタマムシが。

クヌギには止まらず、原っぱの奥の方へ飛んで行ったのですが、またもや見失ってしまいました。

たしかによく見ると、そのクヌギはタマムシのメスを引きつけるであろうオーラが強烈でした。

さて、やっと廃道に突入し、ちょっとガレた箇所や木の影でやや泥濘んだところを抜けていきました。

しばらく進むと”瓢虫沢”と名付けた、沢沿いの平らな岸があります。

そこはまたハンミョウたちのサンクチュアリになっていて、次々と足元から舞い上がります。

ナミハンミョウ ♂ (オサムシ科)

短時間の滞在でしたが、瓢虫沢にはお目当てのテントウムシはおらず、ヤンマ類や水生昆虫も観察できず。

またハンミョウに遊んでもらって撤収。

同上

生体展示用に何頭かお連れしました。

ベニシジミ号をとめた原っぱの入口まで戻ってきたとき、二度あることが三度ありました。

突然、顔の前にギラギラと輝くものが現れ、向こうもこちらに気が付いたか一瞬ホバリング。

ネットは畳んでいたので、反射的に帽子を脱いで手を伸ばすも振り逃がしました。

タマムシは谷の反対側の林へと飛んでいき、梢の上部の中へ消えました。

おそらく、やはり半枯れクヌギが着陸地点だったのだと思います。

帰路につくべくベニシジミ号に乗り、ガタゴト道を戻る途中、館山道の下をくぐります。

その高架の下に向こう側の山へ続く道があり、その先に草原化した耕作放棄地があります。

そこもトンボポイントなので、ちょっとだけ様子を見ていこうと坂を下っていきました。

すると意外にも、その高架下の道にハンミョウが大量発生していました。

緊急停止し、ベニシジミ号を降り、歩いて観察していくと、木陰の湿ったところは溜まり場でした。

ナミハンミョウ ♂ (オサムシ科)

お見合い中のオスとメスの写真も撮れたのでタイトルバナーになってもらいました。

同上 ペア

坂を上ると草原に出ましたが、見渡す限りトンボの姿はなくてがっかり。

バッタも目に留まったこの子くらい。

ショウリョウバッタモドキ (バッタ科)

さあ、そろそろ帰ろうと、ベニシジミ号まで戻ってきたとき、三度あることは四度ありました。

ヤマトタマムシ (タマムシ科)

ほんとにつくづく今シーズンはタマムシづいているようです。

(狙っているわけではないのに今年4頭目)

何かの吉兆でありますように。

オマケ

先日、所沢方面で行った採集会はトンボ採りがメインでしたが、観察指導に徹して網を出すことはなく。

その代わりという訳ではないですが、原っぱに大勢いた秋の虫を一匹つまんで帰りました。

エンマコオロギ ♂ (コオロギ科)

コロコロリリリ~♪ という鳴き声を楽しんでいます。

今日の湯加減

予定では今、津軽海峡を越えたところにいるので予約投稿です。

数日前、30年ぶりに胃カメラ検査した結果を踏まえ、ドクターの了承を得ての遠征です。

ただ、リンパの異常の原因はまだ不明のため、再度CT検査と腫瘍マーカーテストをする予定。

幸か不幸か、二つ石の方は完全に棚上げ状態です(笑)。

遠征は虫採りが目的ではなく山登りなのですが、もしかして”あれ”がいないかなぁと期待しています。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

ショウジョウトンボのオベリスク姿勢とその理由、面白いです。日時計の針を連想しました。あの針が、可動式になっていて太陽の向きに合わせられ、その影の面積が最小になるようなものですね。

by アヨアン・イゴカー (2022-09-18 07:59)

遠征はいかがでしたか?台風とすれ違いで何よりでした。

さて、ハンミョウ飼育は高和もやりました。乏しい情報から、どうやらアリガエサらしいと目星をつけ、塚山公園で採った3頭のうち1頭を飼ってみようということに。しばらくは無事に日が過ぎたんですが、いつもより大振りなアリを投入したところ、アリがハンミョウを攻撃したんです。不意をつかれたハンミョウは前足に深傷を負い、以降アリを怖れるようになってしまいました(笑)。塚山公園のアプローチにハンミョウが群れを成していたなんていまでは信じられませんし、高和の記憶が正しければ、ある年からパタッと姿を消してしまいました。高和のナミハンミョウ採集は全て塚山公園です。

by 高和です。 (2022-09-20 13:40)

>アヨアン・イゴカーさん

日時計の針は動きませんが、トンボがその位置にとどまって、太陽の向きに合わせて動いてくれると時計になりそうですね^^

>高和です。さん

ハンミョウは見た目と動きの速さの割に狩りはヘタクソですね^^;

死んでいればセミも食べますが、生きていると小昆虫でも苦戦します。

それに関する詳しい観察記録はまたいずれ書こうと思っています。

by ぜふ (2022-09-20 17:59)

オベリスク姿勢なんて、おもしろい名前がついていますね。

こんなポーズをとっているところ、見たことありません。

そのうち見る機会もあるかな。タマムシを何度も見ると、

確かに吉兆という感じがしますね^^;。

by sakamono (2022-09-21 18:01)

今年はタマムシづいておられるのでやすね!

タマムシもハンミョウも、つくづく綺麗でやすね。

by ぼんぼちぼちぼち (2022-09-21 20:22)

>sakamonoさん

これからアカネ類が観察しやすい時期になるので見られるかも。

タマムシは吉兆の言い伝えが多いので期待しています^^

>ぼんぼちぼちぼちさん

タマムシとハンミョウは国産美麗種のツートップですね^^

by ぜふ (2022-09-22 22:18)