"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

ソロ沼を探せ [日記]

ボウソウ横断の旅の追加取材をしたと書きましたが、その日のもう一つの目的は沼探しでした。

トンボがいる沼でも水生昆虫がいる沼でもありません。

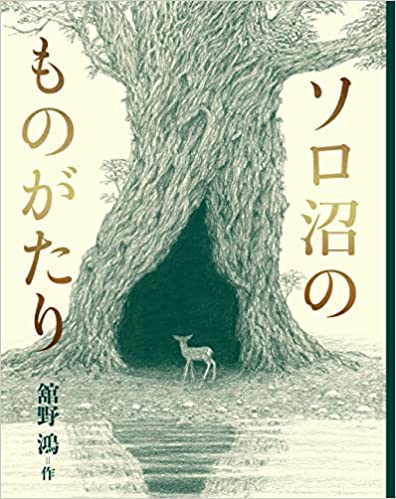

それは6月の記事で紹介した本に出てくる沼です。

この写真も、ある意味、関係します。

つまり、今回(の前半部分)は探虫記事ではありませんが、後半は探虫というオムニバスにします。

7月18日、早起きして外房へまっしぐら。

東金街道をひた走り、海に出てから久しぶりに九十九里有料道路で海沿いを南へ。

せっかくなので終点手前の一宮PAに寄って水分補給をしました。

この日の九十九里浜は時折り霧雨が降るどん曇りで、海もやや荒れているようでした。

有料道路を降り、そのまま九十九里ビーチラインをひたすら南へ。

道路沿いにはやたらとサーフショップやカフェや宿泊施設が目立ちました。

五輪のサーフィン会場になったので増えたのでしょうけど、サーファー人口も増えたのでしょうね。

R128にぶつかり、太東を過ぎ、夷隅川を渡ったところで左折。

海には出ませんでしたが、先日訪れた田んぼで追加取材をしました。

結局、アオモンとアジアしかイトトンボは見つけられなくて残念でしたが、長居はせずに再出発。

R128に戻り、大原を過ぎ、御宿に入ったところで、ふと気まぐれが起こりました。

せっかくなのでお気に入りの酒蔵に寄り道することに。

小さな蔵で地元以外ではなかなか店頭に並んでいるのを見ることがない銘柄の蔵元です。

蔵見学がしたかったのではなく、敷地内にあるギャラリーが目的でした。

蔵の全盛期に住居として建てられた洋館で、今は見学自由で一般開放されています。

各部屋に古い道具や記録写真が展示されていて、ご当主が撮られたと思われるフォトギャラリーの部屋も。

直売もしているはずなので、蔵の方へも行ってみました。

左手の事務所の扉は開けっ放しでしたが、奥へ声をかけても誰も出てこず。

カンウンターの上にすわっていた隻眼の三毛猫に挨拶して、仕方なく手ぶらで蔵を後にしました。

(甘え声を出しながらじゃれてくる人懐っこいネコでした)

御宿を過ぎたらR128で海岸線を西へ。

勝浦を過ぎたところで給油しようと思ったのですが、GSがなくて落ち着いて海の景色が見られない。

ガス欠ギリギリ、鴨川の手前でピットインできて一安心。

ちょうどお昼を過ぎたところ(ほぼ予定通り)だったので、いつものお店を目指しました。

しかし、この日は月曜日。たしか定休日。

でも、開いててよかった。

「月曜日は休みじゃなかったっけ?」

「最近は月曜日もやってるんだよ」

「働くねー」

「働きたくはないんだけどね」

「だったら休めばいいじゃん」

「一日数時間しか営業してないから何か悪い気がしてさ」

分かるような分からないような、まんぼうのマスターの哲学でした。

さて、この日のテーマであった、沼探しに出発です。

鴨川市の南部に昔、”曾呂”という地域があり、曾呂川という川が流れています。

GoogleMapで見ると、曾呂川の南側の山には三つの沼あるいは堰があるのが分かります。

その内一つは比較的大きな堰で、数年前に訪れたことがあるのですが、他の二か所は未踏。

どちらかが沼なのではないかと確認するのが目的。

K89鴨川富山線からはずれ、山へ向かうと、中腹に温泉があるのですが、改装工事中でした。

この温泉のすぐ上に目指す目的地があるのに、温泉の敷地の奥は行き止まりで入れません。

ベニシジミ号で山道を少し登ると、左手に畑があったのでそこから突入を試みました。

山側に水路があったので上流へと辿っていくと、とうとう行き止まりに。

この藪の向こうにあるはずなのですが、藪漕ぎできる様子ではなかったので、上流側から攻めることに。

獣道とも言えない、踏み跡もないところを入っていきました。

結局また藪に阻まれましたが、そこは小規模な堰のようでした。

ここは違うということで、ベニシジミ号でさらに山道を登っていきました。

少し見晴らしのいい場所にでました。

すぐ下には小さな棚田、ふもとには曾呂川に沿った田んぼが見えます。

山側を振り返ると、ウスバキトンボの群れがふわふわと浮いていました。

山の中へ入りたい気持ちを抑えて、もう一度ベニシジミ号にまたがりました。

もう一つはこの山を北側から巻いていった先にあるようですが、道は分からないので勘で進みます。

この辺りがアプローチだと思ったところまで来た時、路上でお迎えしてくれた子。

ここで間違いないと確信し、ジャケットを脱いで山道に突入です。

ゆるい下り坂の左手は谷で、見下ろしても藪で谷底は見えませんが、山道とは逆に手前側が下流のよう。

つまり谷底に川があるとすると、川に沿って上流に向かって坂を下っているということ。(変な感覚)

しばらく進むと谷底に水面が覗けましたが、ここまで谷へ降りられそうなところはありませんでした。

なので反対側から攻めるべく、さらに坂を下っていくと、谷へ降りられるところがありました。

その入口には、なんとこんな表示が。

一瞬ひるみましたが、勇者は後戻りできません。

覚悟を決めていざ。

すぐ奥はイノシシの共同浴場も。

トレッキングシューズを泥に埋めながら抜けると、せせらぎが出現。

しかも、こちら側に流れています。

キツネにつままれたようでしたが、奥の岩肌には滝のような流れが。

しかも、上部には怪しい穴が開いています。

こちら側からは登れなかったので、せせらぎの反対側から近づくと。

なんと、水は穴から出ているのではありませんでした。

おそらく、さっき見えた水面が最上流にある堰で、そこに溜まった水がオーバーフローしているのだと。

そして、この穴は堰の放水口なのでしょうけど、もう使われてはいないのでしょうね。

人が入れる大きさでしたが、さすがに怖くて中を覗くだけにしました。

岩壁はザイルでもなければ登れないので、やむなく引き返しました。

来た道を登りながらもう一度アプローチを探しましたが、傾斜が急すぎて降りられそうな場所はなし。

ということで、この堰を”曾呂沼”と呼ぶことにします。

微妙に辿り着いてはいないけれど、この場所はある意味フシギな異空間でした。

ベニシジミ号まで戻ると、今度はお見送りが。

ぼろぼろでしたが、とても大きな個体でした。

さて、一応目的は達成したのですが、まだ訊ねたい場所がありました。

それがここ。

曾呂川を上流へ辿りきった先にある、いわゆる分校と集会所。

もう全く手入れはされていなくて、朽ち果てつつあります。

この校舎の裏手で撮ったのが扉の写真でした。

長くなりますが、ここから第二部です。

2週間前の7月23日、採集会イベントの下見とオミヤゲ採集をしに北総方面へ向かいました。

ついでに未訪問のとある市民の森の様子をうかがいに。

南側の入口周辺は歩道の工事をしていましたが、広い駐車スペースがありました。

そこにベニシジミ号を停めてジャケットを脱ぎ、虫よけスプレーをしていざ突入。

入ってすぐの太いクヌギにバナナトラップが仕掛けてありました。

置き去りか常設のように思えましたが、居残り組が何頭か。

入口付近にはいくつかトラップがありましたが、特に何も来ていませんでした。

これは居残り組ではなく、活動前というか、まだお休み中か。

散策路は広くて歩きやすく、ほぼ全域木陰なので蒸し暑さも控えめ。

のんびり歩いていたら、突然、肩に何かが舞い降りてきたので、咄嗟にファインダーレスで撮影。

虫よけは気にならないようです。

細めの脇道にも入ってみたら、わずかに樹液が出ているのでしょう。酒場の常連さんたち。

森の中央部付近はこんな様子。(どこも同じ様子)

散策路をぐるっと一周してきたところにまた脇道があったので入ってみるとこんな所に出ました。

森に隣接する広大な原っぱのようですが公園ではなさそう。

メガソーラーが設置されないことを願いつつ、入口の方へと戻りました。

撤収しようと思ったのですが、何か後ろ髪を引かれるというか、コンチューターが戻れという。

特に何もいなかったけどと思いつつ、もう一度散策路を少し歩いていると。

呼んでいたのが誰か分かったので、入口に引き返すとさっきのバナナトラップの木に親子連れが。

クワガタがいるというので見上げると、重役出勤のごとくのっしのっしと降りてくる影が。

網が届くところまで降りてくるのを待って、捕まえようとしますが、そのかぶせ方では採れない。

網の使い方をお教えして森を後にしました。

さて本来の目的のオミヤゲ採集に、いつものポイントへ移動。

着いてみるとこんなことになっていて腰が抜けそうでした。

林立していたクヌギがほぼ全て伐採されていました。

でも手前の御神木は残っていました。(太すぎて切るのは大変でしょう)

見上げるとジャンボな熱愛ラブ虫が。

ちょっと気になったので捕獲して測ってみたら、オスは約75mmのまあまあのサイズでした。

失礼して御神木を蹴っ飛ばすと、ノコクワのオス2頭を収獲できました。

隣りの木からは幸運にもメス2頭が落ちてきた。

これではオミヤゲには足りないなと思いつつも、仕方がないかと諦めて帰り支度を。

でも、またもやコンチューターが戻れという。

ならばとキャリアから手鍬を出し、御神木の根元をほじほじしてみると。

混成の団体さんがいました。

ノコクワとコクワとカブトムシも。

中でもうれしかったのは、直線ノコが何頭もいたこと。

小歯型の直線ノコもいいのですが、なぜか子供の頃から中歯型に惹かれます。

無事オミヤゲも採れたので帰路につきました。(採集会まで大事に飼育しなくちゃ)

来年ソーラーパネルになっていないことを願うばかり。

第一部の帰り道。南房総市の北西部、鋸南町との境界の山塊にある特徴的な山のふもとを通りました。

房総らしい岩山で一度登ってみたいと思うのですが、かなり険しそうなのでいつも見るだけ。

南房総の”一枚岩”と呼ぶことにします。

昨日の湯加減

トンボがいる沼でも水生昆虫がいる沼でもありません。

それは6月の記事で紹介した本に出てくる沼です。

この写真も、ある意味、関係します。

つまり、今回(の前半部分)は探虫記事ではありませんが、後半は探虫というオムニバスにします。

7月18日、早起きして外房へまっしぐら。

東金街道をひた走り、海に出てから久しぶりに九十九里有料道路で海沿いを南へ。

せっかくなので終点手前の一宮PAに寄って水分補給をしました。

この日の九十九里浜は時折り霧雨が降るどん曇りで、海もやや荒れているようでした。

有料道路を降り、そのまま九十九里ビーチラインをひたすら南へ。

道路沿いにはやたらとサーフショップやカフェや宿泊施設が目立ちました。

五輪のサーフィン会場になったので増えたのでしょうけど、サーファー人口も増えたのでしょうね。

R128にぶつかり、太東を過ぎ、夷隅川を渡ったところで左折。

海には出ませんでしたが、先日訪れた田んぼで追加取材をしました。

結局、アオモンとアジアしかイトトンボは見つけられなくて残念でしたが、長居はせずに再出発。

R128に戻り、大原を過ぎ、御宿に入ったところで、ふと気まぐれが起こりました。

せっかくなのでお気に入りの酒蔵に寄り道することに。

小さな蔵で地元以外ではなかなか店頭に並んでいるのを見ることがない銘柄の蔵元です。

蔵見学がしたかったのではなく、敷地内にあるギャラリーが目的でした。

蔵の全盛期に住居として建てられた洋館で、今は見学自由で一般開放されています。

各部屋に古い道具や記録写真が展示されていて、ご当主が撮られたと思われるフォトギャラリーの部屋も。

直売もしているはずなので、蔵の方へも行ってみました。

左手の事務所の扉は開けっ放しでしたが、奥へ声をかけても誰も出てこず。

カンウンターの上にすわっていた隻眼の三毛猫に挨拶して、仕方なく手ぶらで蔵を後にしました。

(甘え声を出しながらじゃれてくる人懐っこいネコでした)

御宿を過ぎたらR128で海岸線を西へ。

勝浦を過ぎたところで給油しようと思ったのですが、GSがなくて落ち着いて海の景色が見られない。

ガス欠ギリギリ、鴨川の手前でピットインできて一安心。

ちょうどお昼を過ぎたところ(ほぼ予定通り)だったので、いつものお店を目指しました。

しかし、この日は月曜日。たしか定休日。

でも、開いててよかった。

シン・冷やしタンタンメン

「月曜日は休みじゃなかったっけ?」

「最近は月曜日もやってるんだよ」

「働くねー」

「働きたくはないんだけどね」

「だったら休めばいいじゃん」

「一日数時間しか営業してないから何か悪い気がしてさ」

分かるような分からないような、まんぼうのマスターの哲学でした。

さて、この日のテーマであった、沼探しに出発です。

鴨川市の南部に昔、”曾呂”という地域があり、曾呂川という川が流れています。

GoogleMapで見ると、曾呂川の南側の山には三つの沼あるいは堰があるのが分かります。

その内一つは比較的大きな堰で、数年前に訪れたことがあるのですが、他の二か所は未踏。

どちらかが沼なのではないかと確認するのが目的。

K89鴨川富山線からはずれ、山へ向かうと、中腹に温泉があるのですが、改装工事中でした。

曾呂温泉

この温泉のすぐ上に目指す目的地があるのに、温泉の敷地の奥は行き止まりで入れません。

ベニシジミ号で山道を少し登ると、左手に畑があったのでそこから突入を試みました。

山側に水路があったので上流へと辿っていくと、とうとう行き止まりに。

この藪の向こうにあるはずなのですが、藪漕ぎできる様子ではなかったので、上流側から攻めることに。

獣道とも言えない、踏み跡もないところを入っていきました。

結局また藪に阻まれましたが、そこは小規模な堰のようでした。

ここは違うということで、ベニシジミ号でさらに山道を登っていきました。

少し見晴らしのいい場所にでました。

すぐ下には小さな棚田、ふもとには曾呂川に沿った田んぼが見えます。

山側を振り返ると、ウスバキトンボの群れがふわふわと浮いていました。

山の中へ入りたい気持ちを抑えて、もう一度ベニシジミ号にまたがりました。

もう一つはこの山を北側から巻いていった先にあるようですが、道は分からないので勘で進みます。

この辺りがアプローチだと思ったところまで来た時、路上でお迎えしてくれた子。

キタテハ (タテハチョウ科)

ここで間違いないと確信し、ジャケットを脱いで山道に突入です。

ゆるい下り坂の左手は谷で、見下ろしても藪で谷底は見えませんが、山道とは逆に手前側が下流のよう。

つまり谷底に川があるとすると、川に沿って上流に向かって坂を下っているということ。(変な感覚)

しばらく進むと谷底に水面が覗けましたが、ここまで谷へ降りられそうなところはありませんでした。

なので反対側から攻めるべく、さらに坂を下っていくと、谷へ降りられるところがありました。

その入口には、なんとこんな表示が。

マムシ畑?

一瞬ひるみましたが、勇者は後戻りできません。

覚悟を決めていざ。

すぐ奥はイノシシの共同浴場も。

トレッキングシューズを泥に埋めながら抜けると、せせらぎが出現。

しかも、こちら側に流れています。

キツネにつままれたようでしたが、奥の岩肌には滝のような流れが。

しかも、上部には怪しい穴が開いています。

こちら側からは登れなかったので、せせらぎの反対側から近づくと。

なんと、水は穴から出ているのではありませんでした。

おそらく、さっき見えた水面が最上流にある堰で、そこに溜まった水がオーバーフローしているのだと。

そして、この穴は堰の放水口なのでしょうけど、もう使われてはいないのでしょうね。

人が入れる大きさでしたが、さすがに怖くて中を覗くだけにしました。

岩壁はザイルでもなければ登れないので、やむなく引き返しました。

来た道を登りながらもう一度アプローチを探しましたが、傾斜が急すぎて降りられそうな場所はなし。

ということで、この堰を”曾呂沼”と呼ぶことにします。

微妙に辿り着いてはいないけれど、この場所はある意味フシギな異空間でした。

ベニシジミ号まで戻ると、今度はお見送りが。

ジャコウアゲハ ♀ (アゲハチョウ科)

ぼろぼろでしたが、とても大きな個体でした。

さて、一応目的は達成したのですが、まだ訊ねたい場所がありました。

それがここ。

曾呂尋常小学校分教場跡

曾呂川を上流へ辿りきった先にある、いわゆる分校と集会所。

もう全く手入れはされていなくて、朽ち果てつつあります。

この校舎の裏手で撮ったのが扉の写真でした。

長くなりますが、ここから第二部です。

2週間前の7月23日、採集会イベントの下見とオミヤゲ採集をしに北総方面へ向かいました。

ついでに未訪問のとある市民の森の様子をうかがいに。

南側の入口周辺は歩道の工事をしていましたが、広い駐車スペースがありました。

そこにベニシジミ号を停めてジャケットを脱ぎ、虫よけスプレーをしていざ突入。

入ってすぐの太いクヌギにバナナトラップが仕掛けてありました。

置き去りか常設のように思えましたが、居残り組が何頭か。

カブトムシ ♂ (コガネムシ科)

入口付近にはいくつかトラップがありましたが、特に何も来ていませんでした。

これは居残り組ではなく、活動前というか、まだお休み中か。

ヒグラシ (セミ科)

散策路は広くて歩きやすく、ほぼ全域木陰なので蒸し暑さも控えめ。

のんびり歩いていたら、突然、肩に何かが舞い降りてきたので、咄嗟にファインダーレスで撮影。

同上(同一個体ではない)

虫よけは気にならないようです。

細めの脇道にも入ってみたら、わずかに樹液が出ているのでしょう。酒場の常連さんたち。

カナブン (コガネムシ科)

森の中央部付近はこんな様子。(どこも同じ様子)

散策路をぐるっと一周してきたところにまた脇道があったので入ってみるとこんな所に出ました。

森に隣接する広大な原っぱのようですが公園ではなさそう。

メガソーラーが設置されないことを願いつつ、入口の方へと戻りました。

撤収しようと思ったのですが、何か後ろ髪を引かれるというか、コンチューターが戻れという。

特に何もいなかったけどと思いつつ、もう一度散策路を少し歩いていると。

センチコガネ ♀ (センチコガネ科)

呼んでいたのが誰か分かったので、入口に引き返すとさっきのバナナトラップの木に親子連れが。

クワガタがいるというので見上げると、重役出勤のごとくのっしのっしと降りてくる影が。

ノコギリクワガタ ♂ (クワガタムシ科)

網が届くところまで降りてくるのを待って、捕まえようとしますが、そのかぶせ方では採れない。

網の使い方をお教えして森を後にしました。

さて本来の目的のオミヤゲ採集に、いつものポイントへ移動。

着いてみるとこんなことになっていて腰が抜けそうでした。

林立していたクヌギがほぼ全て伐採されていました。

でも手前の御神木は残っていました。(太すぎて切るのは大変でしょう)

見上げるとジャンボな熱愛ラブ虫が。

カブトムシ ペア (コガネムシ科)

ちょっと気になったので捕獲して測ってみたら、オスは約75mmのまあまあのサイズでした。

失礼して御神木を蹴っ飛ばすと、ノコクワのオス2頭を収獲できました。

隣りの木からは幸運にもメス2頭が落ちてきた。

これではオミヤゲには足りないなと思いつつも、仕方がないかと諦めて帰り支度を。

でも、またもやコンチューターが戻れという。

ならばとキャリアから手鍬を出し、御神木の根元をほじほじしてみると。

混成の団体さんがいました。

ノコクワとコクワとカブトムシも。

中でもうれしかったのは、直線ノコが何頭もいたこと。

ノコギリクワガタ ♂ 中歯型(クワガタムシ科)

小歯型の直線ノコもいいのですが、なぜか子供の頃から中歯型に惹かれます。

無事オミヤゲも採れたので帰路につきました。(採集会まで大事に飼育しなくちゃ)

来年ソーラーパネルになっていないことを願うばかり。

オマケ

第一部の帰り道。南房総市の北西部、鋸南町との境界の山塊にある特徴的な山のふもとを通りました。

房総らしい岩山で一度登ってみたいと思うのですが、かなり険しそうなのでいつも見るだけ。

南房総の”一枚岩”と呼ぶことにします。

昨日の湯加減

今日は武蔵野方面から埼玉方面を旅してきました。

S公園で朝からトンボ観察の案内をしていただき、午後はTさんのイベントを見に。

”見に”というよりも、Tさんを観察しに行ったという方が正確ですが。

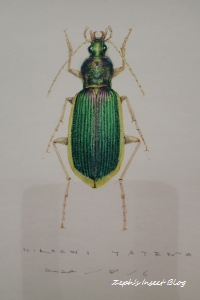

そう、細密画の作画観察会。魔法のようでした。

『ソロ沼のものがたり』(舘野鴻 著)

児童書に分類されていますが、ある意味オトナ向きです。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

以前は見ることが出来ましたが、最近全くジャコウアゲハが飛んで来なくなりました。去年はギフチョウが飛んできました。

ノコギリクワガタは子供の頃住んでいた北海道では見たことがありますが、今住んでいる川崎市北部では見たことがないような気がします。コクワガタはたまに見ることがありますし、カブトムシは夜になると窓や外の明かりに飛んでくることがあります^^

by アヨアン・イゴカー (2022-08-06 23:13)

今は使われなくなった山の分教場。これだけで十分そそられますね。

探沼ツアーご苦労様です。

通りすがりの見知らぬおじさんから虫取網の使い方を教えてもらった、彼にとっては大収穫でしたね。

富岳なみのゼフコンチュータ、今日はそのイベントの当日でしたね。盛会をお祈りします。

by 高和です。 (2022-08-07 09:05)

イノシシの共同浴場、踏み跡あちこちなのかしら

マムシニョロニョロ畑、どちらも厄介ですね。

ノコギリクワガタ、おぉ〜姿いいです!

広場になっているところはソーラー畑になってる可能性が高いのですね、、なんだかなぁ〜です

by engrid (2022-08-07 20:55)

>アヨアン・イゴカーさん

甲虫類がたくさんやってくるというのはとてもいい環境ですね♪

川崎でギフチョウというのは事件だと思いますが・・・^^

>高和です。さん

分教場は朽ち果てるままだったので、残そうとしているのかやや疑問でした。

郷愁を感じる方もいると思うので手入れをしてほしいものです。

>engridさん

浴場はマムシも使っているかもしれません^^;

直線ノコの方が多いポイントなのでソーラーはご免ですね・・

by ぜふ (2022-08-07 21:11)

居ますねぇ、カブトムシ^^

うちに居る夜顔ちゃんのダンナ様を見つけてあげたかったけど

さすがにもう難しいかなー。

by リュカ (2022-08-08 11:41)

クワガタとカブトムシに出逢えたとは、大収穫の一日でやしたね!

by ぼんぼちぼちぼち (2022-08-09 12:02)

>リュカさん

カブトムシは一昨日の採集会でもとれましたが、そろそろ終盤でしょうね・・

>ぼんぼちぼちぼちさん

クワガタとカブトムシはオミヤゲ用でした。

子供たちによろこんでもらえてよかったです♪

by ぜふ (2022-08-09 21:32)

先日のイベント、ありがとうございました!

ご用意頂いたお土産、ありがたく頂戴しました。

千葉でのイベントは一回行ってみたかったので、今年は参加出来て良かったです。

成果は残念ながら今ひとつでしたが、イベント後、子供の昆虫熱が再燃し、親に丸投げしていた昆虫たちの世話もやるようになったので、良かったです(笑)

自由研究の材料としてカブトムシペアも考えていたのですが、入手できたのはお土産メスのみでしたので、その後近所でも探したのですがオスは採集できず、ホームセンターで確保しました(汗)

山梨まで行けば山のように採れるのでしょうが、移動が少々面倒だったので断念しました(汗)

by 山健父 (2022-08-10 07:24)

木を蹴っ飛ばしたり、その根元をほじったりするだけで、こんなに

たくさんのクワガタが。色つやもいいですね。

細密画を描いているところをご覧になったのですか。

こんな絵を描いてしまうのって、確かに魔法ですね。

by sakamono (2022-08-11 18:55)

>山健父さん

公園の管理団体が変わったことも影響したかもしれません・・

でも、お子さんの昆虫熱再燃が最大の成果ですね!^^

カブトムシの飼育もがんばってください(→けんちゃん)

>sakamonoさん

クワガタは網ではなく足で採ります^^

細密画の制作は約2時間でした。現物ははるかに美しいです♪

by ぜふ (2022-08-12 22:58)