"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

似たもの観察会 [観察会]

相変わらず三雨四晴が続く5月の関東地方。

近年のように夏日の連続で暑いのも何ですが、うすら涼しいのも調子が狂います。

とある県立公園の生き物観察会のお手伝いをしに、ミニ遠征してきたことを記録しておきます。

天候が怪しくて開催が心配されたものの、何とか当日は雨が上がり、催行できました。

アゲハチョウではありません。

開催日は5月15日でしたが、現地下見と仕込みのため前日入り。

駅でTさんにピックアップしてもらい、そのまま試料の採集に。

観察会で使うトラップ用の植物を探しに、里山の中の地元の人じゃないと行けない小さな森へ。

車幅ぎりぎりの細い道に入るとすぐ、道沿いのクヌギが樹液で濡れているのが車の中からでもわかる。

これは要確認と、車を降りて幹をチェックすると大きくて小さいクワガタが歩いていました。

樹液酒場にはレギュラーの団体さんがいました。

裂け目の内側でボクトウガが穿孔していたのですが、潜ってしまって撮影できず。

おーいとTさんが呼ぶので行ってみると、なんとウマノオバチを捕まえていました。

久しぶりに見ましたが、その時、手の甲に小さな黒いヒルがついているのに気付いてビックリ。

すぐデコピンしましたが、もうすでにバードキスされていて・・後で痒かった。

ベイト植物の採集はTさんに任せて探虫していると、小さなハムシやヨコバイの仲間があちこちに。

一番目立ったのはこれ。

雨上がりだったからか、集団で雨宿りしてる蛾も観察できました。

とてもいいフィールドで、何時間でも探虫したいところですが、仕込みに行かなくてはならない。

後ろ髪をひかれつつ、公園へ向けて出発しました。

センターで館長さんや職員の方々にご挨拶し、さっそく担当の方と仕込みに出発。

園内の指定の場所にPITやFITなどのトラップ、糞虫用のうんこトラップも仕掛けていきました。

採集したセンニンソウによるベイトトラップはこんな感じ。

何を呼び寄せるのか分からないと思いますが。

お日様が出ていないせいで、ほとんど虫は観察できませんでしたが、原っぱの地面を歩いていた子。

翌日の観察会のルートを歩いて下見も終了。あとは明日のお楽しみ。

当日も曇ってはいたものの、時折薄日が射し、過ごしやすいお天気となりました。

朝9時半から参加者のみなさんとたっぷり2時間以上、Tさんの案内と指導で園内を探虫しました。

でも午前中は気温が低かったせいか、トラップはどれもほぼ不発。

センニンソウトラップも不発でしたが、狙いは4月の記事で紹介したこの虫でした。

PITには一つだけオサムシが入っていました。

それでも何種類かのテントウムシやオオセンチコガネやハムシなどは観察することができました。

それと、観察会の最終ステージの河原に立つヤナギの大木で、Tさんがど根性で採ったのがこれ。

発生の終盤だったようで、長竿で高い梢を何度も何度も探ってようやく採れた残党でした。

さて、午後はフリーになったので、TさんのHFの一つである山の散策に出かけました。

標高は300mくらいだったと思いますが、中腹まで車で行けるし、登山道の傾斜もゆるくて難はない。

いや、唯一最大の難がありました。ヤマビルがうじゃうじゃいるのです。

Tさんによると、5~6年前までは全くいなかったそうで、どうしてこんな増えたのか不明とのこと。

なので、長靴にヒル除けスプレーして歩いています。

あいにく午後になっても気温は上がりませんでしたが、それなりに虫影はありました。

初夏の林道で目に付く虫たちを紹介します。

まずは蛾。

飛び方も蛾らしくなくて、セセリチョウにも似ていますが、セセリチョウよりも美麗。

この虫は一見テントウムシかハムシ。

途中、また眺望が開けた、風の通り道のようなところは虫の通り道でもありました。

クロアゲハやオオスズメバチなども見られましたが、藪の中に入ったTさんが見つけたのは・・

とても目立つペア。

また山道を登っていくと、林縁の葉の上に、一見ジョウカイボンかと思いましたが。

それにしてはちょっと触角が長いと思い、手で捕まえてTさんを呼びました。

そしたらTさんが見つけたかった虫だったようです。

さらにしばらく進み、薄暗いエリアに入ったときにいたのが扉の子でした。

蝶に見えますが、これも蛾です。

立ち止まると足元にヤツがすぐ寄ってくるけれど、なかなかお目にかかれないので頑張って撮りました。

このペアはエサキモンキに似ています。

それと、これは幼虫なので現地では同定できなかったのですが、多数見かけたカメムシ。

このあと間もなく頂上まで辿り着き、休憩もそこそこに下山。

降りていく途中、地面の上で、とてもなじみ深い子がお見送りしてくれました。

ヒルさえいなければ一日中でも楽しめそうな、かつアプローチしやすい探虫フィールド。

カラッと晴れた日ならヒルも少ないと思うので、是非また来たいと思いました。

5月10日のことですが、ちょっとだけ気になっていたサクラ市のビオトープの様子を見に行きました。

ひょっとして水生昆虫がいないかと思ったのですが、池の中はカダヤシとウシガエルのオタマだらけ。

がっかりして項垂れていたら、ブーンという羽音と共に何かが目の前に着地した。

羽音がしないとまず気が付かなかったと思うけど、やっぱり縁があるのでしょうね。センちゃん。

昨日の湯加減

近年のように夏日の連続で暑いのも何ですが、うすら涼しいのも調子が狂います。

とある県立公園の生き物観察会のお手伝いをしに、ミニ遠征してきたことを記録しておきます。

天候が怪しくて開催が心配されたものの、何とか当日は雨が上がり、催行できました。

アゲハチョウではありません。

開催日は5月15日でしたが、現地下見と仕込みのため前日入り。

駅でTさんにピックアップしてもらい、そのまま試料の採集に。

観察会で使うトラップ用の植物を探しに、里山の中の地元の人じゃないと行けない小さな森へ。

車幅ぎりぎりの細い道に入るとすぐ、道沿いのクヌギが樹液で濡れているのが車の中からでもわかる。

これは要確認と、車を降りて幹をチェックすると大きくて小さいクワガタが歩いていました。

コクワガタ (クワガタムシ科)

樹液酒場にはレギュラーの団体さんがいました。

ヨツボシケシキスイ (ケシキスイ科)

裂け目の内側でボクトウガが穿孔していたのですが、潜ってしまって撮影できず。

おーいとTさんが呼ぶので行ってみると、なんとウマノオバチを捕まえていました。

久しぶりに見ましたが、その時、手の甲に小さな黒いヒルがついているのに気付いてビックリ。

すぐデコピンしましたが、もうすでにバードキスされていて・・後で痒かった。

ベイト植物の採集はTさんに任せて探虫していると、小さなハムシやヨコバイの仲間があちこちに。

一番目立ったのはこれ。

イチモンジカメノコハムシ (ハムシ科)

雨上がりだったからか、集団で雨宿りしてる蛾も観察できました。

ユウマダラエダシャク (シャクガ科)

とてもいいフィールドで、何時間でも探虫したいところですが、仕込みに行かなくてはならない。

後ろ髪をひかれつつ、公園へ向けて出発しました。

センターで館長さんや職員の方々にご挨拶し、さっそく担当の方と仕込みに出発。

園内の指定の場所にPITやFITなどのトラップ、糞虫用のうんこトラップも仕掛けていきました。

採集したセンニンソウによるベイトトラップはこんな感じ。

何を呼び寄せるのか分からないと思いますが。

お日様が出ていないせいで、ほとんど虫は観察できませんでしたが、原っぱの地面を歩いていた子。

キンケハラナガツチバチ ♀(ツチバチ科)

翌日の観察会のルートを歩いて下見も終了。あとは明日のお楽しみ。

当日も曇ってはいたものの、時折薄日が射し、過ごしやすいお天気となりました。

朝9時半から参加者のみなさんとたっぷり2時間以上、Tさんの案内と指導で園内を探虫しました。

でも午前中は気温が低かったせいか、トラップはどれもほぼ不発。

センニンソウトラップも不発でしたが、狙いは4月の記事で紹介したこの虫でした。

ヒメツチハンミョウ ♂(ツチハンミョウ科)

PITには一つだけオサムシが入っていました。

アオオサムシ (オサムシ科)

それでも何種類かのテントウムシやオオセンチコガネやハムシなどは観察することができました。

それと、観察会の最終ステージの河原に立つヤナギの大木で、Tさんがど根性で採ったのがこれ。

ヤナギハムシ (ハムシ科)

発生の終盤だったようで、長竿で高い梢を何度も何度も探ってようやく採れた残党でした。

さて、午後はフリーになったので、TさんのHFの一つである山の散策に出かけました。

標高は300mくらいだったと思いますが、中腹まで車で行けるし、登山道の傾斜もゆるくて難はない。

いや、唯一最大の難がありました。ヤマビルがうじゃうじゃいるのです。

Tさんによると、5~6年前までは全くいなかったそうで、どうしてこんな増えたのか不明とのこと。

なので、長靴にヒル除けスプレーして歩いています。

あいにく午後になっても気温は上がりませんでしたが、それなりに虫影はありました。

初夏の林道で目に付く虫たちを紹介します。

まずは蛾。

飛び方も蛾らしくなくて、セセリチョウにも似ていますが、セセリチョウよりも美麗。

マドガ (マドガ科)

この虫は一見テントウムシかハムシ。

マルウンカ (マルウンカ科)

途中、また眺望が開けた、風の通り道のようなところは虫の通り道でもありました。

クロアゲハやオオスズメバチなども見られましたが、藪の中に入ったTさんが見つけたのは・・

とても目立つペア。

ヘリグロベニカミキリ ペア (カミキリムシ科)

また山道を登っていくと、林縁の葉の上に、一見ジョウカイボンかと思いましたが。

それにしてはちょっと触角が長いと思い、手で捕まえてTさんを呼びました。

そしたらTさんが見つけたかった虫だったようです。

モモグロハナカミキリ (カミキリムシ科)

さらにしばらく進み、薄暗いエリアに入ったときにいたのが扉の子でした。

蝶に見えますが、これも蛾です。

アゲハモドキ (アゲハモドキガ科)

立ち止まると足元にヤツがすぐ寄ってくるけれど、なかなかお目にかかれないので頑張って撮りました。

このペアはエサキモンキに似ています。

セアカツノカメムシ ペア (ツノカメムシ科)

それと、これは幼虫なので現地では同定できなかったのですが、多数見かけたカメムシ。

クヌギカメムシ 幼虫 (カメムシ科)

このあと間もなく頂上まで辿り着き、休憩もそこそこに下山。

降りていく途中、地面の上で、とてもなじみ深い子がお見送りしてくれました。

センチコガネ (センチコガネ科)

ヒルさえいなければ一日中でも楽しめそうな、かつアプローチしやすい探虫フィールド。

カラッと晴れた日ならヒルも少ないと思うので、是非また来たいと思いました。

オマケ

5月10日のことですが、ちょっとだけ気になっていたサクラ市のビオトープの様子を見に行きました。

ひょっとして水生昆虫がいないかと思ったのですが、池の中はカダヤシとウシガエルのオタマだらけ。

がっかりして項垂れていたら、ブーンという羽音と共に何かが目の前に着地した。

センチコガネ ♀ (センチコガネ科)

羽音がしないとまず気が付かなかったと思うけど、やっぱり縁があるのでしょうね。センちゃん。

昨日の湯加減

オマケの子もお連れしたのですが、飼育実験のために追加試料がほしくなり。

今週、実績地に突撃したものの、完封負けを食らいました。

その顛末についてはまた記事にするかもしれません。

ともかく、虫たちの消長は、まさに節気単位で変わるものだと改めて感じています。

さて、本日は座談会のお手伝いで昆虫館に行ってきます。

久しぶりにお会いできる方たちとのお話できそうです。

久しぶりなのでちょっと緊張もしますが。

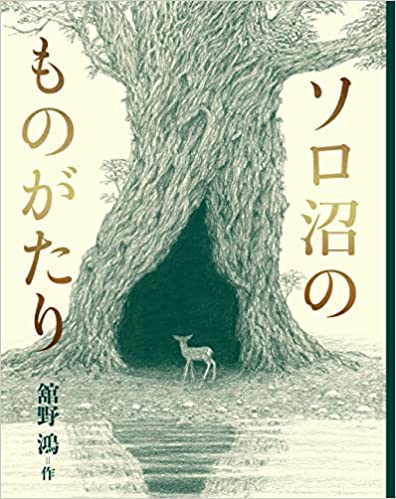

5月26日に『ソロ沼のものがたり』(舘野鴻 著)が発刊されました。

虫をはじめとした生き物たちがモチーフの物語。オススメします。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

写真がないので、あれっ??と思っていました^^;

>クヌギカメムシ 幼虫

脱皮して成虫になる時は、羽や鞘は出来上がっているものと思っていました、セミのように。でも、こういう昆虫もいるのですね。

by アヨアン・イゴカー (2022-05-29 10:49)

こんにちは^^

マドガ、初見ですが綺麗ですね♪

カミキリムシも種類が多いのですね^^

アゲハモドキは蝶?それとも蛾でしょうか?

by いろは (2022-05-29 15:14)

ヒル、嫌ですね(T_T)

昆虫採集上、最大の難敵かもしれません。

by 山健父 (2022-05-29 20:33)

アゲハモドキは、サイズも飛び方も本家とは全く違いますよね。擬態の代表みたいな扱いですが。「幼虫はもっと面白いんだよ」と同好の女性に教えいただきました。座談会はご協力ありがとうございました。とても楽しいひとときでした。

by 高和です。 (2022-05-31 02:43)

>アヨアン・イゴカーさん

再訪ありがとうございます。

セミもカメムシの仲間ですが、脱皮の仕方が少し違うのでしょうね。

>いろはさん

再訪ありがとうございます。

マドガは飛ぶ姿も美しいですね。

アゲハモドキは本編にあるように蛾です。

>山健父さん

ヒルがいるといないとではテンションが大違いですね^^;

今までの最強の敵はやはりクマでした!

>高和です。さん

アゲハモドキの面白さは同一科にたったの3種しかいないということもありますね。

幼虫も何かに擬態しているのでしょうね・・

by ぜふ (2022-06-01 08:16)

アゲハモドキはみんなカラスアゲハと間違いますよね。

カメノコハムシ可愛い。

by 響 (2022-06-01 20:50)

イチモンジカメノコハムシ、な、な、なんて不思議な姿!

透明な輪切りみたいなのも、身体の一部なんでやすよね?

by ぼんぼちぼちぼち (2022-06-02 12:06)

>響さん

なぜ他の蛾たちはアゲハモドキのマネをしないのか不思議です^^;

カメノコハムシは見つけると撮りたくなりますね

>ぼんぼちぼちぼちさん

鞘翅なのでもちろん体の一部です。

透けていてガラス細工のようですが、生きているうちだけです^^;

by ぜふ (2022-06-02 19:07)

クワガタって夏に見るイメージがあったのですが、5月でももう

見られるんですね。今まで、山でヒルに出会ったことはないのですが、

結構ヒルっているものなのですね。あまりにたくさんいると、

ちょっとコワい。

by sakamono (2022-06-03 11:44)

再びこんにちは^^

済みません、本文をよく読んでいませんでしたね^^

by いろは (2022-06-03 16:19)

>sakamonoさん

コクワガタは成虫越冬するので春でも見られます。

ヒルは毒はないものの、とってもやっかいですね・・><

>いろはさん

もしかしたら蛾では?と思えるのが大事なところですね♪

by ぜふ (2022-06-03 21:50)