"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

源氏に誘われて [トンボ]

今春はトンボがおろそかになっていると、とっくに気が付いてはいました。

でも、天候不順で出かける機会が減ったことと、気温の乱高下で全般的に虫の出が遅いこともあり。

なかなか観察できないままでしたが、さすがにトンボ欠乏症を自覚するくらいになりました。

倒れる前に速やかにビタミンTを補給するべく、ボウソウしてきた記録です。

押さえておきたい春のトンボに会えました。

5月3日。半年ぶりに外房へ行こうと決めたけれど、トンボ巡回ルートはやめて新規開拓することに。

いすみ市に狙いを定め、GoogleMapとにらめっこ。

里地エリアと思われる未踏の地区に”源氏ほたるの里”なる表示を発見したので仮の目的地としました。

ただ、その地区に行く途中、夷隅川の支流に沿った道があるので、そこを経由していくことに。

R16からR297を辿るのも久しぶり。

峠を越えてオオタキ町からR465で東へ少し進んだところで川沿いに南下していきました。

イメージしたとおりの田園風景が広がり、田植えが終わった田んぼが視界を占める。

水面が明るく輝いている、と言いたいところですが、あいにくの曇り空。

しかも気温が低くて、ウィンドブレーカーを着込んでいるのに、肌寒いを通り越して単に寒い。

周辺に気を配りながらゆっくり走っていきますが、この辺りは湿地や堰がなさそう。

右折すると目的地にたどり着くという交差点で、気まぐれに直進してみました。

200メートルほど進んだところで左に入っていく支道が気になったので突入。

道なりにしばらく進むと眼下に小川が見えたと思ったら、こんな所に着いてしまいました。

あれ?ここは目的地じゃないけど?

ナビの設定を間違えたかと思ったけれどそうじゃないみたい。

キツネにつままれたような気分でしたが、様子を見に入ってみました。

が、観察センターというか休憩所は鍵が掛かっていて入れず。運営されていないようでした。

小川への道はこの建物を通り抜けた先にあるのですが、入れないし建物の脇も隙間がない。

他に降りていくアプローチがないかと周辺を見回りましたがないようでした。

せっかくなのでベニシジミ号で周辺の探索。

結構起伏がある地区で、細い坂道を登ったり下ったりすると、雰囲気のいい用水路もありました。

しかし、見かけた虫影は田んぼの水面に浮かぶアメンボくらいでトンボのトの字もなし。

がっくりしつつ、仮設定した目的地まで行ってみました。

さっきの小川も含めて、この辺り一帯でゲンジボタルが観察できるようで。

シーズンになれば観察センターも開くのかもしれませんが、偶然たどり着いてしまったのは不思議です。

虫神様のお導きか、また来てねということか・・

さて、全く成果が上がらないし、気温も上がりそうにないので、いつもの場所の様子を見にいくことに。

北上して行く途中、いつものスーパーでお昼のお弁当を買って、さらに北上。

と、どこかでナビを無視して、左折するところを直進したようで、想定外の景色が見えてきました。

でもUターンの指示はないのでそのまま走っていると、見覚えのある分岐に差し掛かり。

ちょっと丘の上に寄り道しようかと到着したのは廃業した牧場。

ここでお昼休憩としました。

放牧地は茫々の草原になっています。

再開発されるまではオサムシやゴミムシたちの楽園でしょうか。

少し天気が良くなってきたので、ついでに近くの堰にも寄りました。

堤の上の草むらを歩いていると、アザミに今年はじめて見るチョウが。

イタドリの葉の上にはこの子たちがわんさか。

名前の通り、バラ科の植物にもつくのですが、なぜかタデ科のイタドリも好きなようです。

残念ながらトンボはシオカラが一つか二ついただけで反対側まで来てしまいました。

ベニシジミ号まで戻り、離脱しようとしたときに見送ってくれた子。

トンボポイントへ向けて出発したのですが、何故かナビは遠回りルートを指示。

遠回りとはいえ、15分ほどで現地に到着。

池の脇にバイクをとめて、まずは前方に見える森に向かうあぜ道に入りました。

歩き始めて間もなく、足元の地面近くをふわふわと浮かび飛ぶ妖精を発見。

イトトンボは、特に未成熟個体は同定が困難ですが、複数アングルで見た考察です。(後述)

水辺デビュー前の子たちはこうして、林縁の下草などで体ができるまで待機しているのです。

運よく、メスの未成熟個体も見つけられました。

これも未成熟ですが別種。

後述の池の畔で見つけた個体はほぼ成熟していました。

このポイントのレギュラーメンバーのもう一種の未成熟個体も。

突き当りの林縁にたどり着き、山側から流れてくる水路に沿ってカニ歩きするとムラサキシキブの葉に。

気付かれる前に撮影できたので、触角と肢を写せました。(鈍感だっただけかも)

今度は林を眺めながら引き返していると、頭上の葉の上にとても目立つ赤い物体が。

あわててテレコンを付けて、背伸びして撮ろうとしたら逃げられて見失った。

が、林縁にいたホソミオツネントンボにも逃げられ、眼で追っているとまた見つけられました。

蛾は国内だけでも4千種以上いますが、赤い地に銀色の帯なんていう絢爛な種は少ないでしょう。

こちらは色ではなく、造形美が麗しい虫。

この時期、田んぼなどの水辺でよく見られます。

メイン会場の池へ向かいました。

離れた位置から水面を望んでも、ヤンマなどが飛んでいるのは確認できません。

池の畔まで近寄ろうとしたとき、急に目の前に現れて驚かされました。

未成熟個体なので、もしかしたらオスかもしれないと思いましたが、尾端の形でメスと分かりました。

ハラビロも発生初期なのでしょうけど、メスが出ていたらオスもいるだろうと期待したのですが。

この後1時間以上の探索ではオスは観察できませんでした。(というか観察したのはこの1個体のみ)

さあ、本命のイトトンボたちはどうだったかというと。

池を近くでじっと観察していると、水面ギリギリをスーッと流れるように飛ぶ影がちらほらと。

テレコンを付けてなんとか撮れる距離に着葉してくれるのをうんこ座りの態勢で待ちました。

手を目いっぱい伸ばしてもプルプルしづらいのがコンデジのいいところ。

メスの出待ちというところでしょう、本命のオオイトトンボの成熟したオスたちは何頭もいました。

池の縁に浮かぶの葉の上にとまってくれた個体は真上から写せました。

畔の下草にとまっているこの子がデビューするのを彼らは待っている。

もうデビューしたメスもいたのかもしれませんが、ペアは見つけられませんでした。

池の端っこまできたときにやっと見つけたレギュラーが扉の写真の子。

成熟したメス(越冬個体?)も観察できました。

この池では少数派ですがボウソウのあちこちで見られるイトトンボです。

池の隣の用水路に沿った湿地の様子も見に行きました。

湿地といっても大部分は雑草が少し生えた裸地で、ニワハンミョウやアカガエルが見られました。

用水路を覗き込むと、日差しを浴びて休んでいるトンボが。

コンクリートの護岸に両肘をついて、翅を開く瞬間を待って撮りましたがイマイチでした。

これは陽射しを浴びていたわけではなく、葉っぱを裏返しておジャマ撮影。

体長はたったの5mmくらい。普通は肢も黒いのですが、こういうタイプもいるようです。

池周辺の探索はできたし、トンボたちにも会えたので、ベニシジミ号まで戻って撤収開始。

一旦ナビに自宅をセットしましたが、途中の谷津田にちょっとだけ寄り道しました。

小さな田んぼですが、おそらく無農薬なのでしょう、周りは雑草だらけ。

なのでヒメゲンやマメガムシの仲間がいたのですが・・一周した限りでは見つけられず。

たった一匹、この子を見て帰路につきました。

(農薬を使いはじめたか・・)

比較しやすいように、前出のトンボたちの同定のために撮影したものを証明写真風に並べておきます。

合っていると思うのですが・・イトトンボの同定はむずかしい。

途中でお弁当を買いにピットインしたスーパー、鮮魚や手作りの総菜が安くてとても気に入っています。

天然マグロの刺身が1パック480円とか、焼きシャケ2切れが350円とか、焼きサバ半身が160円とか・・

中でも驚きだったのが1パック180280円のナガラミ貝。(15個くらい入ってた)

どうして店名に”源氏”が付いているのかはナゾですが、やっぱり虫神様のお導きか・・

昨日の湯加減

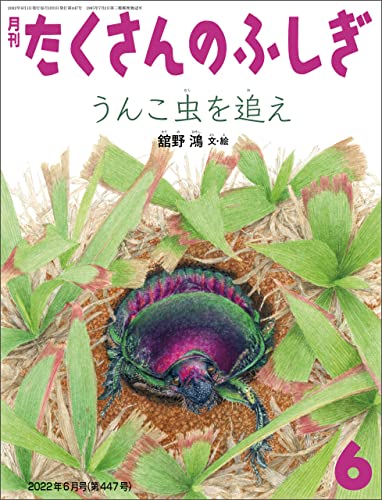

『うんこ虫を追え』(舘野鴻 著)、ちょい役で出演していますのでぜひ読んでみてください。

でも、天候不順で出かける機会が減ったことと、気温の乱高下で全般的に虫の出が遅いこともあり。

なかなか観察できないままでしたが、さすがにトンボ欠乏症を自覚するくらいになりました。

倒れる前に速やかにビタミンTを補給するべく、ボウソウしてきた記録です。

ホソミオツネントンボ ♂ (アオイトトンボ科)

押さえておきたい春のトンボに会えました。

5月3日。半年ぶりに外房へ行こうと決めたけれど、トンボ巡回ルートはやめて新規開拓することに。

いすみ市に狙いを定め、GoogleMapとにらめっこ。

里地エリアと思われる未踏の地区に”源氏ほたるの里”なる表示を発見したので仮の目的地としました。

ただ、その地区に行く途中、夷隅川の支流に沿った道があるので、そこを経由していくことに。

R16からR297を辿るのも久しぶり。

峠を越えてオオタキ町からR465で東へ少し進んだところで川沿いに南下していきました。

イメージしたとおりの田園風景が広がり、田植えが終わった田んぼが視界を占める。

水面が明るく輝いている、と言いたいところですが、あいにくの曇り空。

しかも気温が低くて、ウィンドブレーカーを着込んでいるのに、肌寒いを通り越して単に寒い。

周辺に気を配りながらゆっくり走っていきますが、この辺りは湿地や堰がなさそう。

右折すると目的地にたどり着くという交差点で、気まぐれに直進してみました。

200メートルほど進んだところで左に入っていく支道が気になったので突入。

道なりにしばらく進むと眼下に小川が見えたと思ったら、こんな所に着いてしまいました。

あれ?ここは目的地じゃないけど?

ナビの設定を間違えたかと思ったけれどそうじゃないみたい。

キツネにつままれたような気分でしたが、様子を見に入ってみました。

が、観察センターというか休憩所は鍵が掛かっていて入れず。運営されていないようでした。

小川への道はこの建物を通り抜けた先にあるのですが、入れないし建物の脇も隙間がない。

他に降りていくアプローチがないかと周辺を見回りましたがないようでした。

せっかくなのでベニシジミ号で周辺の探索。

結構起伏がある地区で、細い坂道を登ったり下ったりすると、雰囲気のいい用水路もありました。

しかし、見かけた虫影は田んぼの水面に浮かぶアメンボくらいでトンボのトの字もなし。

がっくりしつつ、仮設定した目的地まで行ってみました。

さっきの小川も含めて、この辺り一帯でゲンジボタルが観察できるようで。

シーズンになれば観察センターも開くのかもしれませんが、偶然たどり着いてしまったのは不思議です。

虫神様のお導きか、また来てねということか・・

さて、全く成果が上がらないし、気温も上がりそうにないので、いつもの場所の様子を見にいくことに。

北上して行く途中、いつものスーパーでお昼のお弁当を買って、さらに北上。

と、どこかでナビを無視して、左折するところを直進したようで、想定外の景色が見えてきました。

でもUターンの指示はないのでそのまま走っていると、見覚えのある分岐に差し掛かり。

ちょっと丘の上に寄り道しようかと到着したのは廃業した牧場。

ここでお昼休憩としました。

放牧地は茫々の草原になっています。

再開発されるまではオサムシやゴミムシたちの楽園でしょうか。

少し天気が良くなってきたので、ついでに近くの堰にも寄りました。

堤の上の草むらを歩いていると、アザミに今年はじめて見るチョウが。

ジャコウアゲハ ♀ (アゲハチョウ科)

イタドリの葉の上にはこの子たちがわんさか。

バラルリツツハムシ (ハムシ科)

名前の通り、バラ科の植物にもつくのですが、なぜかタデ科のイタドリも好きなようです。

残念ながらトンボはシオカラが一つか二ついただけで反対側まで来てしまいました。

ベニシジミ号まで戻り、離脱しようとしたときに見送ってくれた子。

ツマグロヒョウモン ♀ (タテハチョウ科)

トンボポイントへ向けて出発したのですが、何故かナビは遠回りルートを指示。

遠回りとはいえ、15分ほどで現地に到着。

池の脇にバイクをとめて、まずは前方に見える森に向かうあぜ道に入りました。

歩き始めて間もなく、足元の地面近くをふわふわと浮かび飛ぶ妖精を発見。

オオイトトンボ ♂ (イトトンボ科)

イトトンボは、特に未成熟個体は同定が困難ですが、複数アングルで見た考察です。(後述)

水辺デビュー前の子たちはこうして、林縁の下草などで体ができるまで待機しているのです。

運よく、メスの未成熟個体も見つけられました。

同上 ♀

これも未成熟ですが別種。

アジアイトトンボ ♀ (イトトンボ科)

後述の池の畔で見つけた個体はほぼ成熟していました。

同上 成熟

このポイントのレギュラーメンバーのもう一種の未成熟個体も。

クロイトトンボ ♂ (イトトンボ科)

突き当りの林縁にたどり着き、山側から流れてくる水路に沿ってカニ歩きするとムラサキシキブの葉に。

イチモンジカメノコハムシ (ハムシ科)

気付かれる前に撮影できたので、触角と肢を写せました。(鈍感だっただけかも)

今度は林を眺めながら引き返していると、頭上の葉の上にとても目立つ赤い物体が。

あわててテレコンを付けて、背伸びして撮ろうとしたら逃げられて見失った。

が、林縁にいたホソミオツネントンボにも逃げられ、眼で追っているとまた見つけられました。

オオギンスジハマキ (ハマキガ科)

蛾は国内だけでも4千種以上いますが、赤い地に銀色の帯なんていう絢爛な種は少ないでしょう。

こちらは色ではなく、造形美が麗しい虫。

ヒゲナガハナノミ ♂(ナガハナノミ科)

この時期、田んぼなどの水辺でよく見られます。

メイン会場の池へ向かいました。

離れた位置から水面を望んでも、ヤンマなどが飛んでいるのは確認できません。

池の畔まで近寄ろうとしたとき、急に目の前に現れて驚かされました。

ハラビロトンボ ♀ (トンボ科)

未成熟個体なので、もしかしたらオスかもしれないと思いましたが、尾端の形でメスと分かりました。

ハラビロも発生初期なのでしょうけど、メスが出ていたらオスもいるだろうと期待したのですが。

この後1時間以上の探索ではオスは観察できませんでした。(というか観察したのはこの1個体のみ)

さあ、本命のイトトンボたちはどうだったかというと。

池を近くでじっと観察していると、水面ギリギリをスーッと流れるように飛ぶ影がちらほらと。

テレコンを付けてなんとか撮れる距離に着葉してくれるのをうんこ座りの態勢で待ちました。

手を目いっぱい伸ばしてもプルプルしづらいのがコンデジのいいところ。

オオイトトンボ ♂ (イトトンボ科)

メスの出待ちというところでしょう、本命のオオイトトンボの成熟したオスたちは何頭もいました。

池の縁に浮かぶの葉の上にとまってくれた個体は真上から写せました。

同上

畔の下草にとまっているこの子がデビューするのを彼らは待っている。

同上 ♀

もうデビューしたメスもいたのかもしれませんが、ペアは見つけられませんでした。

池の端っこまできたときにやっと見つけたレギュラーが扉の写真の子。

ホソミオツネントンボ ♂ (アオイトトンボ科)

成熟したメス(越冬個体?)も観察できました。

同上 ♀

この池では少数派ですがボウソウのあちこちで見られるイトトンボです。

池の隣の用水路に沿った湿地の様子も見に行きました。

湿地といっても大部分は雑草が少し生えた裸地で、ニワハンミョウやアカガエルが見られました。

ヤマアカガエル

用水路を覗き込むと、日差しを浴びて休んでいるトンボが。

ニホンカワトンボ ♂ (カワトンボ科)

コンクリートの護岸に両肘をついて、翅を開く瞬間を待って撮りましたがイマイチでした。

これは陽射しを浴びていたわけではなく、葉っぱを裏返しておジャマ撮影。

ヒメクロオトシブミ (オトシブミ科)

体長はたったの5mmくらい。普通は肢も黒いのですが、こういうタイプもいるようです。

池周辺の探索はできたし、トンボたちにも会えたので、ベニシジミ号まで戻って撤収開始。

一旦ナビに自宅をセットしましたが、途中の谷津田にちょっとだけ寄り道しました。

小さな田んぼですが、おそらく無農薬なのでしょう、周りは雑草だらけ。

なのでヒメゲンやマメガムシの仲間がいたのですが・・一周した限りでは見つけられず。

たった一匹、この子を見て帰路につきました。

マツモムシ (マツモムシ科)

(農薬を使いはじめたか・・)

比較しやすいように、前出のトンボたちの同定のために撮影したものを証明写真風に並べておきます。

オオイトトンボ ♂ 未成熟

クロイトトンボ ♂ 未成熟

アジアイトトンボ ♀ 成熟

オオイトトンボ ♀ 未成熟

合っていると思うのですが・・イトトンボの同定はむずかしい。

オマケ

途中でお弁当を買いにピットインしたスーパー、鮮魚や手作りの総菜が安くてとても気に入っています。

天然マグロの刺身が1パック480円とか、焼きシャケ2切れが350円とか、焼きサバ半身が160円とか・・

中でも驚きだったのが1パック

どうして店名に”源氏”が付いているのかはナゾですが、やっぱり虫神様のお導きか・・

昨日の湯加減

今週も雨ばかりで気温の低いチバでした。

捨て鉢に、もう梅雨じゃないか、とも思いましたが来週は晴れが続くとのこと。

今日も朝から雨でしたが、これから晴れるとのことで、プチ遠征に出かけてきます。

(雨でなければ昨日出発する予定でした)

自然観察会のお手伝いなので何かターゲットがあるわけではないけれど。

ボウソウでは会えない虫を観察できたらなぁとプチ期待はしてます。

『うんこ虫を追え』(舘野鴻 著)、ちょい役で出演していますのでぜひ読んでみてください。

「月刊たくさんのふしぎ」は定期購読本ですが電子書籍なら単独で買えます

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

"GoogleMapとにらめっこ"

雨が続くとしてますねー

ストリートビューは当然のことながら情報も豊富だし、〇で登録された

場所?の情報もあり、家にいながら楽しめますね。

ただ、外に出たときはスマホだと老眼で見えにくいのが難点ですが。

by ごろすけ (2022-05-15 08:08)

こんにちは^^

ホソミオツネトンボ♂ 昨年初めて知った名前、思い出しました^^

何か口に咥えているのでしょうか...?

ジャコウアゲハは妖しい美しさですね。飛び方も独特ですし...

トンボは未成熟だと色が違うのですね。

オオイトトンボ♂ 綺麗ですねぇ〜♪

by いろは (2022-05-15 16:49)

>ごろすけさん

ほんとに便利になりましたね。

ただ、生物の生息地情報という意味では、ほんの少しの情報で場所が分かってしまうので、ヘタに説明は書けないので神経を使います^^;

>いろはさん

ホソミオツネントンボの写真は何も咥えていませんね。

いわゆる”アカトンボ”も未成熟だと赤トンボではないですね^^

オオイトトンボのオスの色は鮮やかですね♪

by ぜふ (2022-05-16 17:55)

安房、上総辺りは頼朝所縁の地。街道も伊豆や三浦から対岸にわたり東国へと繋がってます。お店の「源氏」名、やんごとない由緒なのかも。

イトトンボさまのお顔、愛嬌たっぷりです?

by 高和です。 (2022-05-16 19:08)

イトトンボって、ほんとに綺麗だなあと、改めて思いやした。

特にブルーの。

こんなブローチあったらいいな〜

by ぼんぼちぼちぼち (2022-05-17 15:41)

>高和です。さん

夷隅にも源氏伝説はあるのでしょうか。

ホタルには肩透かしされましたが、イトトンボたちに救われました。

>ぼんぼちぼちぼちさん

実物は30mmくらいしかなくて見過ごされがちだと思います。

でもブローチの大きさもそれくらいでしょうから丁度いいですかね^^

by ぜふ (2022-05-18 22:00)

イトトンボは水辺によくいる印象ですが、水辺デビューする前は、

別のところにいるんですね。どんなタイミングでデビューするんだろう^^;。

ニホンカワトンボの写真、翅の影がすごくキレイですね。

by sakamono (2022-05-18 22:33)

妖精さんにいっぱい会えましたね。

センサーの感度はさすがでございます。

なるほどビタミンTを取るにはまずホタルの居そうな場所を

チェックするといいのですね。

by 響 (2022-05-20 12:13)

>sakamonoさん

イトトンボに限らず、トンボ類ほぼ共通の生態だと思います。

どんなタイミングかは・・ウォーミングアップできたらかな?^^

>響さん

人工ではなく野生のホタルが生息しているところだと間違いないですね。

そちらには無限にありそう・・^^

by ぜふ (2022-05-20 22:11)