"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

採りたいのはこの虫 [探虫行]

前回までの報告のとおり、センチコガネとオオセンチは一応開幕したものの、まだ十分な収獲なし。

オオセンチのオス×4、メス×1では、やや支障がある事情があるため再々度の突撃が必要なのです。

4月になっても気温の乱高下や雨の日もあり、トラップ採集のタイミングを計りつつボウソウへ。

この日もボウズではなかったのですが・・

4月16日、キサラヅのポイントはスルーして、前回までの第二ポイントである山の中の草原へ直行。

朝一番でちょっと事務処理をしていたので、現地に着いたのは10時半頃。

急いでトラップを設置して、時間を空けるために今回も林道の奥の探索へ。

ハンミョウがいれば展示用に採集するつもりでした。

数メートル進むごとに前方の地面から音もなくふわりと何頭かが舞い上がります。

飛んでいる姿では同定しづらいので、着地したときに目を凝らすと、どれもニワハンミョウでした。

ただ、次から次へと、メタリックブルーの背中を煌めかせてくれるので、楽しい歩行観察。

一つ目の橋を渡り、隧道をくぐってしばらく進むと、渓流をまたぐ二つ目の橋があります。

そこから川を見下ろすと、春がピークを過ぎようとしていることを教えてくれる花びら溜まりが。

この橋の付近はハンミョウたちの溜まり場でもあるのですが、やはりニワハンミョウばかりでした。

もう少し奥まで行けるのですが、ここで引き返すことに。

イノシシ用のワナが仕掛けてあるところまで戻ってきた時、コンチューターが何かをキャッチ。

ごく小さな羽音を立てながら林縁に着地しました。

そそくさと近づいてみると、まず目に入ったのはシカの糞。

そしてその傍にいたのは。

以前もこのイノシシポイントで採ったことがあるので、ちょっとしたホットスポットかもしれません。

さて、仕掛けてから1時間ちょっと。

本来のトラップはどうかと見回りをはじめると。

最初に姿を確認したのは黒い子。

その他のトラップも入っていたのは黒い子ばかり。

ちょっとまた間をおこうとハンミョウ探しに出発。

一つ目の橋まで行くと、いつの間にか魚網を持った父娘の姿が。

道端にしゃがんでいる女の子の傍にバケツがあったので、「見てもいい?」と声を掛けて覗きました。

「何が採れたの?」

「オイカワと、アブラハヤ」

こちらも小さな網を持っているのを見て、お父さんの方が「ハンミョウですか?」と聞いてきました。

「ええ、ハンミョウも採りたいのですが・・」

と返答したとき、視界の隅に赤い影を認めました。

後を追って草原の中へ走り、着地したところを確保したのが扉の写真です。

「あと、採りたいのはこの虫です」

詳しい説明はせずに別れを告げてトラップポイントへ戻りました。

まだ15分か20分しか経っていませんでしたが、やっと入っていました。

もう一頭、トラップの近くをうろうろしていたのも。

すべて見て回ったところでちょうどお昼になりました。

このままここで見張りをしながらでもいいのですが、別のフィールドへ行くことにしました。

向かったのは10キロほど離れた、中房のとある林道。

ここも渓流沿いなのでハンミョウがいる。

ベニシジミ号でゆっくりゆっくり進みながら探していきました。

しかしここもやはり舞い立つ道教えはニワハンミョウばかり。

この林道にも手掘り隧道がありますが、とうとう終点の3本目まで到達してしまいました。

ただ、塞がっていたはずの突き当りの倒木がなくなっていることに気が付いた。

これはひょっとして先に進めるのかと思い、歩いて突入して確認しました。

しかし、すぐに道は途切れ、渓流の小規模な砂防ダムが見えるだけでした。

仕方なく引き返し、途中少し開けた所で一旦停車して周辺の探索をしたもののハンミョウの姿はなし。

林道の入口まで戻ってきたところで休憩がてらお昼にしました。

おにぎりを手に持って食べながら周辺の散策をしていると。

トンボのスプ・エフェたちが展開していました。

春のご近所パトロールでも観察はしていたものの、まともに撮らせてくれなかったので今季初出。

オスも撮らせてくれました。

接写していると飛び上がってしまったのですが、舞い戻ったポジションがツーショットに好位置でした。

湧き水があったので、指に着いたご飯粒を洗い流してベニシジミ号へ戻りました。

湿地化した休耕田の水面に近づいてもみたのですが、いたのはアメンボとオタマジャクシくらいでした。

もう一か所、中房の山中のハンミョウポイントへ行こうかどうか、ベニシジミ号に乗りながら迷いました。

分岐点で一旦停車しましたが、夕方になるとオオセンチの活性が下がるので行くのはやめました。

草原に戻ってきたのは午後2時前。

さっそくトラップを見て回りましたが残念ながら収獲なし。

最後の時間つぶしにもう一度林道の散策へ。

二つ目の橋まで辿り着いたとき、橋の上にナミハンミョウがいたけれど、射程内に入る前に逃げられ。

ガードレールに腰かけて、しばらく待っている間も、現れたのはニワハンミョウだけでした。

その代わり、ガードレールの裏にとまっていた小さな虫を見つけられました。

まさに藤の葉に集まります。

とぼとぼと、しかし地面をにらみながら引き返していると、やっと一頭捕まえることができました。

指で持つと、ガジガジ咬まれますが、力は弱く、アゴは尖っているものの刺さることはありません。

いわゆる甘噛みで、季節の風物詩的に楽しめます。(体が柔らかいのでやさしく掴むこと)

地面ばかりでなく、たまに木々も見ていると、目を惹いた花がありました。

紫色のと白っぽいのがあり、白い方は開き方が小さいので開ききると赤みを帯びるのかと思いましたが。

どうやらアケビは雄花と雌花があるようです。

最後のトラップ巡回をした結果はというと。

エンマコガネ祭りでした。

数は多寡があり、最もたくさん入っていたのはこれ。

一頭々々同定していないので、他の種も交じっているかもしれませんが。

トラップをすべて回収して袋に詰め、帰り支度を整えたものの、例によって諦めがつかない。

最近、最後の悪あがきが功を奏することがあるので、もう一度ハンミョウ探しに。

ところがどうでしょう、さっきまでわらわらと舞い立っていたニワハンミョウたちもほとんどいない。

二つ目の橋まで行かずに引き返していると、閉店時間を過ぎたのでしょう、もう全くいなくなりました。

ところが思わぬ道教えが地面を歩いていました。

草むらに潜られる前に職務質問。

またしばらく歩いていると、今度は道端の草の根元に、わずかに動く影を発見。

ハンミョウの時間は終わり、オサムシの時間になったのでしょうか。

本命の追加はできなかったものの、これで満足して帰路につくことができました。

最後に、草原にぽつぽつと咲いていた三色スミレを。

お連れしたペアの写真を。

青い方がオス、赤い方がメスです。(オスは青くメスは赤い、ということではありません)

今日の湯加減

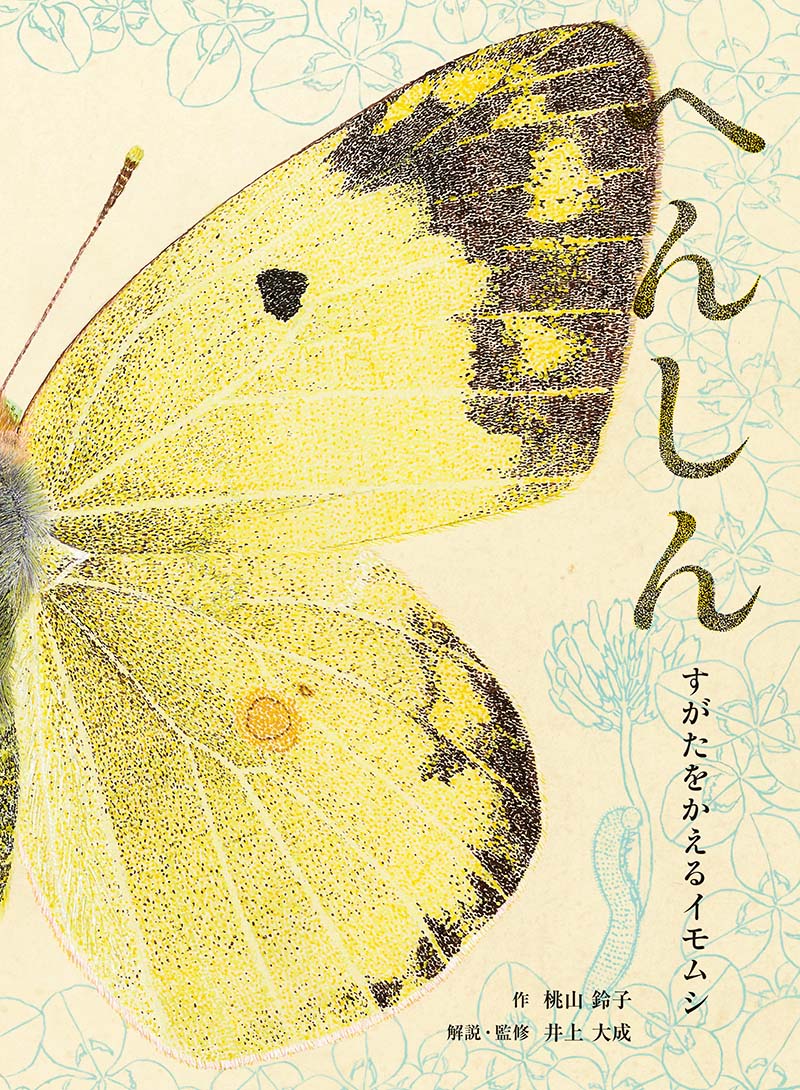

4月25日に福音館書店から桃山鈴子さんの『へんしん - すがたをかえるイモムシ -』が発刊されました。

大人も子供も楽しめる、自然科学絵本です。(カバーにちょっとした工夫(仕掛け?)があります)

オオセンチのオス×4、メス×1では、やや支障がある事情があるため再々度の突撃が必要なのです。

4月になっても気温の乱高下や雨の日もあり、トラップ採集のタイミングを計りつつボウソウへ。

オオセンチコガネ ♂ (センチコガネ科)

この日もボウズではなかったのですが・・

4月16日、キサラヅのポイントはスルーして、前回までの第二ポイントである山の中の草原へ直行。

朝一番でちょっと事務処理をしていたので、現地に着いたのは10時半頃。

急いでトラップを設置して、時間を空けるために今回も林道の奥の探索へ。

ハンミョウがいれば展示用に採集するつもりでした。

数メートル進むごとに前方の地面から音もなくふわりと何頭かが舞い上がります。

飛んでいる姿では同定しづらいので、着地したときに目を凝らすと、どれもニワハンミョウでした。

ただ、次から次へと、メタリックブルーの背中を煌めかせてくれるので、楽しい歩行観察。

一つ目の橋を渡り、隧道をくぐってしばらく進むと、渓流をまたぐ二つ目の橋があります。

そこから川を見下ろすと、春がピークを過ぎようとしていることを教えてくれる花びら溜まりが。

この橋の付近はハンミョウたちの溜まり場でもあるのですが、やはりニワハンミョウばかりでした。

ニワハンミョウ (オサムシ科)

もう少し奥まで行けるのですが、ここで引き返すことに。

イノシシ用のワナが仕掛けてあるところまで戻ってきた時、コンチューターが何かをキャッチ。

ごく小さな羽音を立てながら林縁に着地しました。

そそくさと近づいてみると、まず目に入ったのはシカの糞。

そしてその傍にいたのは。

オオセンチコガネ ♂(センチコガネ科)

以前もこのイノシシポイントで採ったことがあるので、ちょっとしたホットスポットかもしれません。

さて、仕掛けてから1時間ちょっと。

本来のトラップはどうかと見回りをはじめると。

最初に姿を確認したのは黒い子。

クロマルエンマコガネ ♀(コガネムシ科)

その他のトラップも入っていたのは黒い子ばかり。

ちょっとまた間をおこうとハンミョウ探しに出発。

一つ目の橋まで行くと、いつの間にか魚網を持った父娘の姿が。

道端にしゃがんでいる女の子の傍にバケツがあったので、「見てもいい?」と声を掛けて覗きました。

「何が採れたの?」

「オイカワと、アブラハヤ」

こちらも小さな網を持っているのを見て、お父さんの方が「ハンミョウですか?」と聞いてきました。

「ええ、ハンミョウも採りたいのですが・・」

と返答したとき、視界の隅に赤い影を認めました。

後を追って草原の中へ走り、着地したところを確保したのが扉の写真です。

「あと、採りたいのはこの虫です」

詳しい説明はせずに別れを告げてトラップポイントへ戻りました。

まだ15分か20分しか経っていませんでしたが、やっと入っていました。

オオセンチコガネ ♂(センチコガネ科)

もう一頭、トラップの近くをうろうろしていたのも。

同上

すべて見て回ったところでちょうどお昼になりました。

このままここで見張りをしながらでもいいのですが、別のフィールドへ行くことにしました。

向かったのは10キロほど離れた、中房のとある林道。

ここも渓流沿いなのでハンミョウがいる。

ベニシジミ号でゆっくりゆっくり進みながら探していきました。

しかしここもやはり舞い立つ道教えはニワハンミョウばかり。

この林道にも手掘り隧道がありますが、とうとう終点の3本目まで到達してしまいました。

ただ、塞がっていたはずの突き当りの倒木がなくなっていることに気が付いた。

これはひょっとして先に進めるのかと思い、歩いて突入して確認しました。

しかし、すぐに道は途切れ、渓流の小規模な砂防ダムが見えるだけでした。

仕方なく引き返し、途中少し開けた所で一旦停車して周辺の探索をしたもののハンミョウの姿はなし。

林道の入口まで戻ってきたところで休憩がてらお昼にしました。

おにぎりを手に持って食べながら周辺の散策をしていると。

トンボのスプ・エフェたちが展開していました。

シオヤトンボ ♀ (トンボ科)

春のご近所パトロールでも観察はしていたものの、まともに撮らせてくれなかったので今季初出。

オスも撮らせてくれました。

接写していると飛び上がってしまったのですが、舞い戻ったポジションがツーショットに好位置でした。

シオヤトンボ ペア (トンボ科)

湧き水があったので、指に着いたご飯粒を洗い流してベニシジミ号へ戻りました。

湿地化した休耕田の水面に近づいてもみたのですが、いたのはアメンボとオタマジャクシくらいでした。

もう一か所、中房の山中のハンミョウポイントへ行こうかどうか、ベニシジミ号に乗りながら迷いました。

分岐点で一旦停車しましたが、夕方になるとオオセンチの活性が下がるので行くのはやめました。

草原に戻ってきたのは午後2時前。

さっそくトラップを見て回りましたが残念ながら収獲なし。

最後の時間つぶしにもう一度林道の散策へ。

二つ目の橋まで辿り着いたとき、橋の上にナミハンミョウがいたけれど、射程内に入る前に逃げられ。

ガードレールに腰かけて、しばらく待っている間も、現れたのはニワハンミョウだけでした。

その代わり、ガードレールの裏にとまっていた小さな虫を見つけられました。

フジハムシ (ハムシ科)

まさに藤の葉に集まります。

とぼとぼと、しかし地面をにらみながら引き返していると、やっと一頭捕まえることができました。

ハンミョウ ♂(オサムシ科)

指で持つと、ガジガジ咬まれますが、力は弱く、アゴは尖っているものの刺さることはありません。

いわゆる甘噛みで、季節の風物詩的に楽しめます。(体が柔らかいのでやさしく掴むこと)

地面ばかりでなく、たまに木々も見ていると、目を惹いた花がありました。

アケビ

紫色のと白っぽいのがあり、白い方は開き方が小さいので開ききると赤みを帯びるのかと思いましたが。

どうやらアケビは雄花と雌花があるようです。

最後のトラップ巡回をした結果はというと。

エンマコガネ祭りでした。

数は多寡があり、最もたくさん入っていたのはこれ。

クロマルエンマコガネ (コガネムシ科)

一頭々々同定していないので、他の種も交じっているかもしれませんが。

トラップをすべて回収して袋に詰め、帰り支度を整えたものの、例によって諦めがつかない。

最近、最後の悪あがきが功を奏することがあるので、もう一度ハンミョウ探しに。

ところがどうでしょう、さっきまでわらわらと舞い立っていたニワハンミョウたちもほとんどいない。

二つ目の橋まで行かずに引き返していると、閉店時間を過ぎたのでしょう、もう全くいなくなりました。

ところが思わぬ道教えが地面を歩いていました。

草むらに潜られる前に職務質問。

アオオサムシ ♂ (オサムシ科)

またしばらく歩いていると、今度は道端の草の根元に、わずかに動く影を発見。

ハンミョウの時間は終わり、オサムシの時間になったのでしょうか。

アオオサムシ ペア (オサムシ科)

本命の追加はできなかったものの、これで満足して帰路につくことができました。

最後に、草原にぽつぽつと咲いていた三色スミレを。

ワイルドパンジー

オマケ

お連れしたペアの写真を。

青い方がオス、赤い方がメスです。(オスは青くメスは赤い、ということではありません)

今日の湯加減

昨日のチバは雨で寒かった。東北地方以北では大雪のところもあったようです。

一日中引き籠っていたので、ストーブをまた出そうか迷ったくらいでした。

今日は採集会に行ってきましたが、朝は涼しく、昼間は暖かく、夜になるとまた寒いくらいでした。

ともかく4月も終わり。5月はどうなるでしょう。

せっかくの爽やかな季節。もう少し天候が安定してほしいものです。

4月25日に福音館書店から桃山鈴子さんの『へんしん - すがたをかえるイモムシ -』が発刊されました。

大人も子供も楽しめる、自然科学絵本です。(カバーにちょっとした工夫(仕掛け?)があります)

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

こんにちは^^

ハンミョウの♂ 綺麗ですねぇ〜♪

なんでも青い色に反応してしまいます^^

以前、アケビの棚がありましたが、アケビコノハの幼虫がついて、飼育ケースに入れて成虫になるまで飼いました。

大きくて迫力ありました^^

by いろは (2022-05-01 15:40)

八十八夜ですね。昨日はアオスジアゲハに境駅頭でお目にかかりました。館の展示にハンミョウさまの勇姿か加わる日も遠くないですね。

桃山さんの個展に足を運んできました。肩書きに「イモムシ画家」とあり、爆笑でした。

by 高和です。 (2022-05-01 19:42)

>いろはさん

だからルリソウもお好きだったのですね。

アケビコノハを育てるのはなかなかできないことです^^

>高和です。さん

記事はタイムラグがありますので・・すでに・・

個展も行きたいと思います。

by ぜふ (2022-05-01 21:32)

ハンミョウ、ほんとに綺麗でやすね!

痛そうでやすが、力が弱くてそう痛くないのでやすね。

by ぼんぼちぼちぼち (2022-05-05 13:21)

今回、指でつまんでいる写真が何枚かあって、大きさがよく

分かりました。みんな思ったより小さいですね。いつも見る

写真だと結構大きく見えるもので。

オオセンチコガネは色といい形といい、かわいいですね。

by sakamono (2022-05-06 09:22)

>ぼんぼちぼちぼちさん

まったく痛くないです。

ただ獲物を掴んだら決して離しません。

>sakamonoさん

虫はどれも小さいです。見つけた瞬間はどれも大きく見えますが^^

オオセンチは鳴きもするのでチャームポイントが多いですね♪

by ぜふ (2022-05-06 22:01)