"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

花と虫さん on the pond [トンボ]

前記事の続きになりますが、トンボビタミンが足りず、2周続けての訪問となりました。

江戸川沿いにある公園のアサザ池。

アサザを撮影していたら、偶然ヤマトシジミがフレームインしてくれました。

トンボ中心ですが、今回は花と虫の写真をフィーチャーします。

8月28日、前回と違い、アサザ池をピンポイントでベニシジミ号のナビに設定して出発。

試しに京葉道路と外環道を使ってバビューンと走ったら、なんと30分で着いてしまいました。

今回はまず、アサザを撮りに行きます。

観察エリアの入口にまで行くとちょうど開放時刻。

前回、観察指導員に聞いた話では、アサザは早いと10時半頃にしぼんでしまうこともあるとのこと。

つまり、花を撮影するならなるべく早い時刻がいいということです。

先日撮影したものと比べるとやはり花びらの開き方が違う。

トンボも少し撮りましたが、飛翔写真はトライせず。

とっとと河岸を変えようとしたら出口でアンケートを求められ、答えたらこんなのを頂きました。

前回同様、ハス池を通って水生植物の展示エリアへ移動。

ただ、この日も猛暑だったので、途中のビジターセンターに寄りました。

さっそく頂いたネックタオルを水で濡らして首に巻き熱中症対策ばっちり。

水生植物園の池の畔で一番目立つミソハギには虫たちも大勢訪れています。

これは前回撮影したものですが、TGではSSが稼げないので翅を止めることはムリなやつ。

でも、かえって空飛ぶエビフライ感はある。

この子たちは群れていましたが、やはりじっとしていることは一瞬たりともないのでTGでは苦しい。

訪花昆虫が集まるところにはハンターもいます。

朝ごはんになっていたのはイチモンジセセリのようでした。

オニバスももう一度鑑賞。

葉を突き破っていた花は位置を変えたようです。

その葉っぱの感触を確かめようと触ったら、チクリとしました。

オニバスの葉がトゲだらけということを初めて知った・・というか、名前の由来を体感しました。

きれいな花には鬼の爪。

花だけの写真ですが、生命力を感じるビタミンカラー。

オニバスの池の畔に咲く花にもハンターが。

この花はお気に入りの子の夏型たちに人気でした。

ハンターに気を付けるのだよ。

狙っても粘ってもいないのですが、前回と違い、花を眺めているとフレームインしてくる虫たち。

水生植物は虫を誘引するものが多いのでしょうか。

なぜかトンボが見られないので移動。

隣にある圃場へ行くと、稲の隙間にも虫の姿がありました。

田んぼの縁に沿ってゆっくりゆっくり、本命のトンボを見逃さないように歩いていきます。

ただし、アジアイトトンボは時間節約のためスルー。

これは達人じゃないとアジアかそうでないか分からないのでスルーできません。

・・が、アジアでした。

未成熟ということは、この時期も羽化してきているということ。

偶然こっちに近寄ってきたのでTGでドアップも撮りました。

これを色合いで見分けられるように精進します。

さて、やっとのことでアジア以外のイトトンボを見つけることができました。

しかしこれがまた難問。

田んぼの中にいたので、腕がプルプルするほど伸ばしつつも、震えを止めるのが大変でした。

同定のために別アングルも撮りたいのですが一眼ではムリ。

TGにテレコンを装着し、後ろから声をかけられたら田んぼに落ちるくらい手を伸ばしました。

こちらはアオモン♂の未成熟個体と判定します。(サイズ的にもアジアではないと思われました)

田んぼを後にして、オニバス池の近くを通り過ぎようとしたとき、またこの子が縄張り静止中。

正面顔を撮ろうと、静かに回り込んでいたら、足元からショウリョウバッタがチキチキと飛び立ちました。

すると、それを認めたウチワヤンマがスクランブル発進して、見事に空中で捕獲したのです。

獲物はかなりの大物ですが、そのままふわりと舞い上がり、しばらく付近を飛び回っていたのですが。

ずっと目で追っていたものの、数分後にとうとう水路の方へと姿を消してしまいました。

最後にトラがウマを狩るようなシーンを見られてビタミンT満タンになって帰途につきました。

田んぼでヤマトシジミを撮っていたとき、花の名前を忘れないようにと。

標識を撮影したらそこにも偶然バッタが写っていました。

ちなみにアサザ池の解放期間は9月5日まででした。

今日の湯加減

江戸川沿いにある公園のアサザ池。

アサザとヤマトシジミ

アサザを撮影していたら、偶然ヤマトシジミがフレームインしてくれました。

トンボ中心ですが、今回は花と虫の写真をフィーチャーします。

8月28日、前回と違い、アサザ池をピンポイントでベニシジミ号のナビに設定して出発。

試しに京葉道路と外環道を使ってバビューンと走ったら、なんと30分で着いてしまいました。

今回はまず、アサザを撮りに行きます。

観察エリアの入口にまで行くとちょうど開放時刻。

前回、観察指導員に聞いた話では、アサザは早いと10時半頃にしぼんでしまうこともあるとのこと。

つまり、花を撮影するならなるべく早い時刻がいいということです。

先日撮影したものと比べるとやはり花びらの開き方が違う。

アサザ

トンボも少し撮りましたが、飛翔写真はトライせず。

アジアイトトンボ ♂ (イトトンボ科)

とっとと河岸を変えようとしたら出口でアンケートを求められ、答えたらこんなのを頂きました。

前回同様、ハス池を通って水生植物の展示エリアへ移動。

ただ、この日も猛暑だったので、途中のビジターセンターに寄りました。

さっそく頂いたネックタオルを水で濡らして首に巻き熱中症対策ばっちり。

水生植物園の池の畔で一番目立つミソハギには虫たちも大勢訪れています。

これは前回撮影したものですが、TGではSSが稼げないので翅を止めることはムリなやつ。

でも、かえって空飛ぶエビフライ感はある。

オオスカシバ (スズメガ科)

この子たちは群れていましたが、やはりじっとしていることは一瞬たりともないのでTGでは苦しい。

キムネクマバチ (ミツバチ科)

訪花昆虫が集まるところにはハンターもいます。

チョウセンカマキリ (カマキリ科)

朝ごはんになっていたのはイチモンジセセリのようでした。

オニバスももう一度鑑賞。

葉を突き破っていた花は位置を変えたようです。

オニバス

その葉っぱの感触を確かめようと触ったら、チクリとしました。

オニバスの葉がトゲだらけということを初めて知った・・というか、名前の由来を体感しました。

同上

きれいな花には鬼の爪。

同上

花だけの写真ですが、生命力を感じるビタミンカラー。

ヒメコウホネ

オニバスの池の畔に咲く花にもハンターが。

オカトラノオとチョウセンカマキリ

この花はお気に入りの子の夏型たちに人気でした。

ハンターに気を付けるのだよ。

ベニシジミ 夏型 (シジミチョウ科)

狙っても粘ってもいないのですが、前回と違い、花を眺めているとフレームインしてくる虫たち。

水生植物は虫を誘引するものが多いのでしょうか。

ガガブタとイチモンジセセリ

なぜかトンボが見られないので移動。

隣にある圃場へ行くと、稲の隙間にも虫の姿がありました。

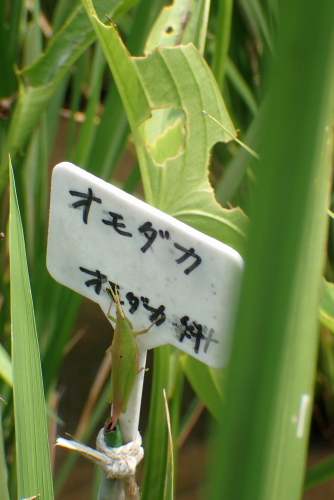

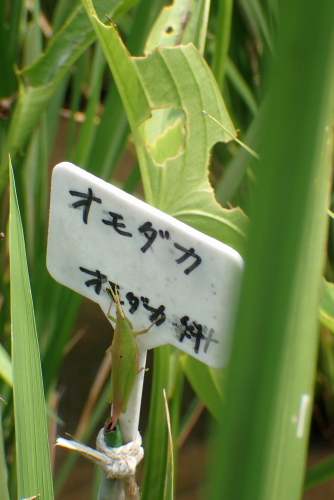

オモダカとヤマトシジミ

オモダカとハナアブの仲間

田んぼの縁に沿ってゆっくりゆっくり、本命のトンボを見逃さないように歩いていきます。

ただし、アジアイトトンボは時間節約のためスルー。

これは達人じゃないとアジアかそうでないか分からないのでスルーできません。

・・が、アジアでした。

アジアイトトンボ ♀ (イトトンボ科)

未成熟ということは、この時期も羽化してきているということ。

偶然こっちに近寄ってきたのでTGでドアップも撮りました。

同上

これを色合いで見分けられるように精進します。

さて、やっとのことでアジア以外のイトトンボを見つけることができました。

しかしこれがまた難問。

田んぼの中にいたので、腕がプルプルするほど伸ばしつつも、震えを止めるのが大変でした。

同定のために別アングルも撮りたいのですが一眼ではムリ。

TGにテレコンを装着し、後ろから声をかけられたら田んぼに落ちるくらい手を伸ばしました。

アオモンイトトンボ ♂ (イトトンボ科)

こちらはアオモン♂の未成熟個体と判定します。(サイズ的にもアジアではないと思われました)

田んぼを後にして、オニバス池の近くを通り過ぎようとしたとき、またこの子が縄張り静止中。

ウチワヤンマ (ヤンマ科)

正面顔を撮ろうと、静かに回り込んでいたら、足元からショウリョウバッタがチキチキと飛び立ちました。

すると、それを認めたウチワヤンマがスクランブル発進して、見事に空中で捕獲したのです。

獲物はかなりの大物ですが、そのままふわりと舞い上がり、しばらく付近を飛び回っていたのですが。

ずっと目で追っていたものの、数分後にとうとう水路の方へと姿を消してしまいました。

最後にトラがウマを狩るようなシーンを見られてビタミンT満タンになって帰途につきました。

オマケ

田んぼでヤマトシジミを撮っていたとき、花の名前を忘れないようにと。

標識を撮影したらそこにも偶然バッタが写っていました。

オンブバッタ (バッタ科)

ちなみにアサザ池の解放期間は9月5日まででした。

今日の湯加減

遠征から帰ってきたらチバは秋でした。

以来、エアコンも扇風機も使っていません。

ただ、これから残暑、いや”戻り夏”が来るかもしれません。

あまりに急に涼しくなるのは虫屋にとって辛いので、その方がうれしいのですが・・

まもなくお彼岸。心の準備が必要です。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

目の保養と頭の訓練が同時にできるムシブロ、団地のヤンマ池で復習も、なかなか回路が繋がりません。チョウも不発。このまま終るのはシャクなので、最後のムラツバに希望を託すことにします。

遠征レポ楽しみに待っています。

by 高和です。 (2021-09-12 09:16)

こんにちは^^

イトトンボ、いつも名前を覚えようともせず、ただ素敵!としか見ていませんでした。

こちらでこうして拝見できるので、これから真剣に覚えようと思います^^

オニバスの葉にこんなトゲトゲがあるとは知りませんでした。

ベニシジミ綺麗ですね。今まで、なかなか翅の内側を見せて貰えず...

イチモンジセセリは目が可愛いですね♪

by いろは (2021-09-12 15:02)

オニバス、これは痛そうな棘ですね(@@

遠目で見たときは柔らかそうな印象だったのに。。。

でも花は本当に綺麗^^

by リュカ (2021-09-12 19:53)

>高和です。さん

トンボはまだまだ修行中です。

ムラサキツバメとれたようでよかったです!

>いろはさん

まずは身近にいるトンボたちを覚えるといいと思います。

(図鑑は必要かと)

ベニシジミは拙ブログで検索していただければ多数ヒットするかと^^

セセリチョウはまさに複眼がチャームポイントです♪

>リュカさん

オニバスの棘は鋭くかつ密集しているので簡単にやられます^^;

by ぜふ (2021-09-12 22:28)

こんなに水生植物に出会えてさらにその花が咲いてるときに行くなんて持ってますね。

花が咲くと虫たちもやってきていいフィールドだなー。

by 響 (2021-09-13 09:21)

エビフライ、笑いました(笑)

花と虫たちの写真が素敵です!

by 山健父 (2021-09-13 22:04)

>響さん

アサザはほんとに偶然でした。

都会にもホットスポット的に自然が残っている場所がありますね。

元々の生態が保全されている場所はとても貴重です。

>山健父さん

今の時期は各地でエビフライ祭りが開催されていますね^^

写真を撮るのも見るのも楽しくてつい追いかけます。

この日はとにかく花と虫の日でした。

by ぜふ (2021-09-14 21:57)

同感です。コウホネの黄色って、パワフルな感じがします^^;。

今回も水の上に咲く花々を堪能しました。

アジアイトトンボの、胸のあたりのオレンジ色がキレイです。

by sakamono (2021-09-16 22:06)

>sakamonoさん

可憐という感じではないですよね。

水生昆虫もいいですが、水生植物もいいですね。

トンボ以外にも誘因しますし♪

by ぜふ (2021-09-17 21:05)