"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

かなしい開発とうれしい観察 [日記]

シルバーウィークの最終日。

夕方からお江戸に行く用事があったので、フィールドワークできるのはお昼過ぎまで。

ご近所パトロールをしようかなと考えていました。

でも、またちょっととある新聞記事が目について、まずは海岸へ向かいました。

このトンボの解説は本編にて。

急に涼しくなったせいもあり、朝起きるのがつらくなってきました。

さらにこの日は盛大に曇っていて、あまり気持ちは上がりません。

まず、約一年ぶりに向かったのはいなげの浜。

気になったというのは、この浜にウッドデッキを作るという工事。

しかも1年半もかけて作るのだそうです。

チバ市の浜はほぼ全て人工ですから、浸食が激しくて1年半もかかると、永久に完成しないかも・・

それはともかくとしても、実は、この浜は約1年前に”白い砂浜にされた”のです。

1年前に記事化して紹介もしました。

それが1年経って、どうなったか様子を確認しにきたのです。

さっそく、昨年の記事の写真との比較します。

案の定、すっかり白浜の様相は消え失せていました。

今年はコロナ禍で海水浴場としてはクローズだったから白砂を撒かなかったのでしょうけど。

でも毎年白砂を撒かないと、白浜は維持できないということが分かりますよね。

しかし、ここの白砂はオーストラリアから持ってきているとのことですから、相当な費用がかかる。

つまり、観光客(海水浴客)誘致の経済効果とは釣り合わないことは容易に想像がつきます。

おまけに木造のウッドデッキを作るのです。

シチョウさんは、ゲームの”あつ森”でもしている気分なのでしょうね。

でも、海浜性動物はいなくなってしまいましたよ。

こちらは暗澹たる気分で浜を後にし、HFへ向かうことにしました。

下の田んぼへベニシジミ号で直接向かい、田んぼの様子をみると、今期はメッセージが違う。

いつもは”里山”という稲アートなのですが・・

どうやら3列になっていて、右側から。

何となくカタカナなのはわかるのですが・・真ん中は・・これはきっと。

ビエ!

つまり、左は。アマビエ!

ドローンでもないと確定はできませんが、おそらく右が”アマ”で。

左はアマビエの姿の稲アートだと思います。

早く終息しますように・・

さて、その田んぼの畔の上を歩いていると、まず迎えてくれたのは。

HFで観察したのは何年かぶり。今年は各地でよく見かけるので多いのでしょうけどうれしい限り。

(複数頭いました)

この子も今年はやや多い。

それからすぐ足元に。

むむむの難問イトトンボですが、ズーム撮影&プレビューでなんとか現地同定できました。

オスもいてくれないかなと用水路に沿って足元を丹念に探索していて見つけたのが扉の子でした。

アジアイトトンボに似ていますが、コンチューターは違うという。

しずかにゆっくり追いかけ回してズームでも撮れました。

結局、帰ってから写真と図鑑とニラメッコしたところ、HFで初見の子と同定。

しかも、この個体はおそらく越冬個体。(ホソミイトトンボは成虫越冬するめずらしいトンボです)

夏生まれのホソミイトトンボはこの装いのままで冬を越すのです。

(同定が正しいとすれば)とてもうれしい観察記録でした。

上の田んぼの湧水の周りには、まだミソハギが見頃でした。

”ボンバナ”という別名があるほどですから、見頃はお盆のような気がしますが・・違うのかな?

ハンノキ林の林床には同じ色の花の群落ができていました。

HFにツリフネソウの群落があったという記憶がないのですが・・スルーしていただけなのかな?

ホウジャクが来てくれないかなと期待して、しばらく待っていましたがお出ましになりませんでした。

あと、同じような色のこの花が一つだけ。

花期は夏から秋にかけてのようですが、HFではこれからが見頃です。

この時期は芋虫のシーズンでもあるので、イモコレ(イモムシ・コレクション)。

スズメガの仲間限定です。

先月の写真ですが、家のすぐ近所の路上を横断していた子。(その後も数回目撃)

本記事のHFで観察した子。

色柄に個体差がある種ですが、尾角が長いのが特徴。

同じ種とは思えないですよね。

これは先日の採集会で見つけた子で色彩変異タイプ。(普通は緑色)

もうお分かりかと思いますが、スズメガの仲間の幼虫はお尻にアンテナがついています。

成虫になるとなくなるのですが・・

先日、神奈川県某所へミニ合宿しに行き、ある草原に案内していただきました。

箱根の仙石原ではありません。

また、ススキではなくカリヤスモドキなのだそうです。

この日はとても風が強く、草原の中を歩いていると、草の穂が大きく波を打って酔いそうでした。

カリヤスモドキの中にはぽつぽつと他の草花も咲いています。

そしてなんと、草原脇の道路を歩いていると、路傍の草の上に。

自然に歩いている生態写真はなかなか撮れないのでラッキーでした。

この後、ナラ枯れの話題になり、とある神社の御神木が被害に遭っているというので行ってみました。

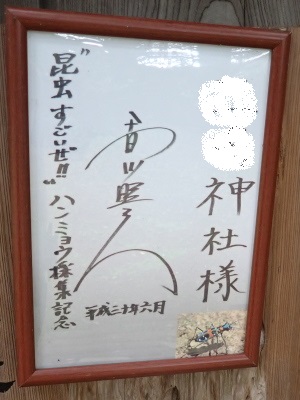

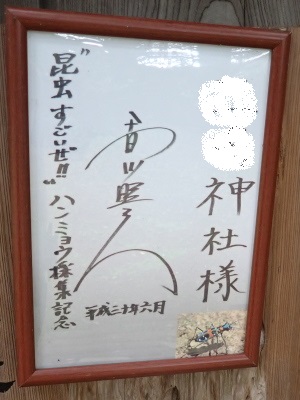

なんとそこは、カマキリ先生の「昆虫すごいぜ!」の収録場所にもなった神社でした。

境内ではハンミョウが何頭か観察できました。

放送でハンミョウを素手で捕まえていた姿を思い出してマネしようかと思いましたが自粛しました。

今日の湯加減

夕方からお江戸に行く用事があったので、フィールドワークできるのはお昼過ぎまで。

ご近所パトロールをしようかなと考えていました。

でも、またちょっととある新聞記事が目について、まずは海岸へ向かいました。

このトンボの解説は本編にて。

急に涼しくなったせいもあり、朝起きるのがつらくなってきました。

さらにこの日は盛大に曇っていて、あまり気持ちは上がりません。

まず、約一年ぶりに向かったのはいなげの浜。

気になったというのは、この浜にウッドデッキを作るという工事。

しかも1年半もかけて作るのだそうです。

チバ市の浜はほぼ全て人工ですから、浸食が激しくて1年半もかかると、永久に完成しないかも・・

それはともかくとしても、実は、この浜は約1年前に”白い砂浜にされた”のです。

1年前に記事化して紹介もしました。

それが1年経って、どうなったか様子を確認しにきたのです。

さっそく、昨年の記事の写真との比較します。

2019年10月

2020年9月

案の定、すっかり白浜の様相は消え失せていました。

今年はコロナ禍で海水浴場としてはクローズだったから白砂を撒かなかったのでしょうけど。

でも毎年白砂を撒かないと、白浜は維持できないということが分かりますよね。

しかし、ここの白砂はオーストラリアから持ってきているとのことですから、相当な費用がかかる。

つまり、観光客(海水浴客)誘致の経済効果とは釣り合わないことは容易に想像がつきます。

おまけに木造のウッドデッキを作るのです。

シチョウさんは、ゲームの”あつ森”でもしている気分なのでしょうね。

でも、海浜性動物はいなくなってしまいましたよ。

こちらは暗澹たる気分で浜を後にし、HFへ向かうことにしました。

下の田んぼへベニシジミ号で直接向かい、田んぼの様子をみると、今期はメッセージが違う。

いつもは”里山”という稲アートなのですが・・

どうやら3列になっていて、右側から。

何となくカタカナなのはわかるのですが・・真ん中は・・これはきっと。

ビエ!

つまり、左は。アマビエ!

ドローンでもないと確定はできませんが、おそらく右が”アマ”で。

左はアマビエの姿の稲アートだと思います。

早く終息しますように・・

さて、その田んぼの畔の上を歩いていると、まず迎えてくれたのは。

マユタテアカネ ♂ (トンボ科)

HFで観察したのは何年かぶり。今年は各地でよく見かけるので多いのでしょうけどうれしい限り。

(複数頭いました)

この子も今年はやや多い。

ノシメトンボ (トンボ科)

それからすぐ足元に。

むむむの難問イトトンボですが、ズーム撮影&プレビューでなんとか現地同定できました。

アジアイトトンボ ♀ (イトトンボ科)

オスもいてくれないかなと用水路に沿って足元を丹念に探索していて見つけたのが扉の子でした。

アジアイトトンボに似ていますが、コンチューターは違うという。

しずかにゆっくり追いかけ回してズームでも撮れました。

結局、帰ってから写真と図鑑とニラメッコしたところ、HFで初見の子と同定。

ホソミイトトンボ (イトトンボ科)

しかも、この個体はおそらく越冬個体。(ホソミイトトンボは成虫越冬するめずらしいトンボです)

夏生まれのホソミイトトンボはこの装いのままで冬を越すのです。

(同定が正しいとすれば)とてもうれしい観察記録でした。

上の田んぼの湧水の周りには、まだミソハギが見頃でした。

イチモンジセセリ (セセリチョウ科)

”ボンバナ”という別名があるほどですから、見頃はお盆のような気がしますが・・違うのかな?

ハンノキ林の林床には同じ色の花の群落ができていました。

HFにツリフネソウの群落があったという記憶がないのですが・・スルーしていただけなのかな?

ツリフネソウ

ホウジャクが来てくれないかなと期待して、しばらく待っていましたがお出ましになりませんでした。

あと、同じような色のこの花が一つだけ。

ミゾソバ

花期は夏から秋にかけてのようですが、HFではこれからが見頃です。

この時期は芋虫のシーズンでもあるので、イモコレ(イモムシ・コレクション)。

スズメガの仲間限定です。

先月の写真ですが、家のすぐ近所の路上を横断していた子。(その後も数回目撃)

セスジスズメ (スズメガ科)

本記事のHFで観察した子。

色柄に個体差がある種ですが、尾角が長いのが特徴。

ホシヒメホウジャク (スズメガ科)

同じ種とは思えないですよね。

同上

これは先日の採集会で見つけた子で色彩変異タイプ。(普通は緑色)

モモスズメ (スズメガ科)

もうお分かりかと思いますが、スズメガの仲間の幼虫はお尻にアンテナがついています。

成虫になるとなくなるのですが・・

オマケ

先日、神奈川県某所へミニ合宿しに行き、ある草原に案内していただきました。

箱根の仙石原ではありません。

また、ススキではなくカリヤスモドキなのだそうです。

この日はとても風が強く、草原の中を歩いていると、草の穂が大きく波を打って酔いそうでした。

カリヤスモドキの中にはぽつぽつと他の草花も咲いています。

オミナエシ

タチフウロ

そしてなんと、草原脇の道路を歩いていると、路傍の草の上に。

オオセンチコガネ (センチコガネ科)

自然に歩いている生態写真はなかなか撮れないのでラッキーでした。

オマケ その2

この後、ナラ枯れの話題になり、とある神社の御神木が被害に遭っているというので行ってみました。

なんとそこは、カマキリ先生の「昆虫すごいぜ!」の収録場所にもなった神社でした。

境内ではハンミョウが何頭か観察できました。

ハンミョウ (オサムシ科)

放送でハンミョウを素手で捕まえていた姿を思い出してマネしようかと思いましたが自粛しました。

今日の湯加減

急に涼しくなったというよりも、朝は手がかじかむくらい寒くなりました。

今年の秋はいつもと違って長くなるのか、それとも冬が早く来るだけなのか。

なんて思っていたら、なんと今日のチバは夏日。

いつもと違う方向へ出かけてきたのですが、そのエリアも暑かったです。

ウィンドブレーカーを着てフィールドワークしていたら汗だくになりました。

しかし、日は短くなりました。まさに釣瓶落とし。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

このまま越冬、、辛いな、なんて思うのですが、でもそれは余計なお世話なですね、営みですもの

アンテナ、鋭い、一角獣!

営みに思いを至らず、見映えばかりを追う、意見する環境保全を考えるセンターはないのでしょうかね、

by engrid (2020-10-04 20:52)

人間都合の景観ですよね。

あれ?この神社?って思ったらテレビで見た神社!

御神木が被害に遭っているなんて><

by リュカ (2020-10-05 08:36)

誰かさんの真似はしたくありませんが、黒い砂浜ではいけないんでしょうか?私の親父(広島の産)が初上京し、鎌倉を訪れたときに「浜の砂が黒いのでびっくりした」と生前よく口にしていました。後に広島を訪れたとき、なるほど、と感じました。

オオちゃんの素敵な触角!標本、作り直さなきゃ。

by 高和です。 (2020-10-05 13:03)

砂があるのに砂を撒いてたのですね?

勿体ない。

ハンミョウの回もすべて見てる番組ですが不定期なのが残念ですね。

派手だけどすこし距離をおくとカモフラージュ効果になるのも勉強になりました。

by 響 (2020-10-05 13:35)

>engridさん

冬を越すためには秋から準備しないといけないのでしょうね。

開発の前には必ずアセスメントをするはずなのですが・・・

>リュカさん

経済ももちろん大事ですが、あまりにムリがあると思います。

御神木は枯死する前に対策が必要そうでした・・心配です。

>高和です。さん

所詮人工の砂浜ですが、あまりにムリがありますね。

オオセンチの触覚の調整は至難です。健闘を祈ります^^;

>響さん

浸食も激しいので足さないとはいけないのでしょうけど・・残念。

ハンミョウのカモフラージュの仕組みは分断色といいます。

コンチューターには無効ですが^^

by ぜふ (2020-10-06 22:08)

イモコレの中に葉っぱそっくりなのがいますね。

先日まっ黒のイモムシを見たのですが、これだったかなぁ。

オオセンチコガネの赤っぽい光沢がキレイです。(でも足は青っぽい)

白浜の件、覚えています。やっぱりこうなってしまうんですね。

by sakamono (2020-10-08 22:16)

ムムム~!やはりトンボはさっぱりです^^;

ツリフネソウ、これだけの群生はおそらく以前からあったのではないかと思います^^

ぜひ我が家の庭にも咲いて欲しいものです…

イナゲの砂浜にそんなに税金が…(><)

勿体ないな…

by よしころん (2020-10-09 10:25)

>sakamonoさん

ホシヒメホウジャクに真っ黒なのはいないと思いますので、スズメガの仲間なら、セスジスズメの幼虫だったかもしれません。

白浜は良くない意味で想定通りになってしまいました・・><

>よしころんさん

トンボの同定はほんとにむずかしいです。

不思議なことにHFでツリフネソウを撮影したのははじめてなのです。

認知症かしら^^;

いなげの浜は色々な海浜性生物がいたのに・・くやしいです。

by ぜふ (2020-10-09 22:49)