"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

ボロボロで大忙しの秋 [探虫行]

前記事の前日、午前中に回れるだけ回ってきました。

中房、南房はムリなので外房方面へ。

途中、HFの近くも通っていくのですが、寄り道する余裕はなし。

天気は曇りだし、気温も低めなので期待は禁物。

水辺付近を巡ってアカネたちに会えればという狙いでした。

いきなりアカネではありませんが。。

”出会うものすべてを待っていた”(from『生きる』)ということで。

まずは東金街道沿いにある自然公園を目指して。

園内を巡回するとそれだけで半日かかってしまうので、その周辺の栗畑へ。

もう収穫はとっくに終わって栗の葉も色あせ、台風の被害でしょうか、折れた木も見られました。

それでも何かいないかと梢に目を凝らすと、テントウムシがいました。

ナミテントウは色々な模様がありますが、この子は鎌形の二紋型。

幸い他の紋の子も何種類か同じ梢にいたので、比較のために撮ろうとしたのですが、畑の縁から微妙に遠いためマクロ撮影ができません。

すると、なんと向こうから飛んできてくれました。

これは紋型といいますが、何度見ても同じ種とは思えないです。

栗畑の隣は蕎麦畑。

ソバの花は終わりかけで、曇り空の下ということもあり、薄ら寂しい様子。

でも足元の畦はこの子たちでにぎやかでした。

同じ色をしているコガタルリハムシに似ていますが、その名の通りアブラナ科につきます。

このバッタも個体変異を観察すると面白いのですが。

先を急ぎます。

次に向かったのは、千葉市と大網白里町の境目にある広い谷津田。

その中に、Googleマップでは大きな池として表示される溜池があるので行ってみましたが・・

見事に干上がっていました。

ノシメもアカネ類なのですが、この子はもうボロボロ。

溜池の水もなく、ここもまた寂しい雰囲気だったので、さっさと撤収。

最後も千葉市東端の自然公園。

季節によれば周辺の谷津田の方が面白いのですが、ふと園内の池と湿地に行ってみたくなりました。

池の畔は一歩進むと一匹飛び立つほど、トンボたちが大勢いました。

やっとナツアカネに会えてほっとしました。

もちろんメスも。

少し陽も射してきてトンボたちも気持ちよさそう。

のんびり日光浴をはじめた子は警戒心なし。

池を離れて湿地沿いの道を歩いていると、この子にも再会。

少し小ぶりだったのでアオイトトンボかもしれません。

オスにも会えればよかったのですが、この日は見つけられませんでした。

この子を見つけたときは一瞬ドキッとしました。

10ミリくらいある、ハムシの仲間としては大型の部類なので、色は同じでも前出のハムシと間違うことはありません。

ここで見つけた2頭はどちらも濃い瑠璃色でしたが、遺伝子多型による色変異があるようで、ドウガネ色の個体などもいるようです。

湿地の縁(へり)にはウケを狙うように”ヘリ”カメムシの仲間がたくさんいました。

図鑑によると、上記のようにヘリカメムシの仲間はヘリカメムシ科とホソヘリカメムシ科とヒメヘリカメムシ科などに分かれるようです。

前記事のメンガタのカメムシの幼虫の親がどれなのかは不明。

この子の親は間違いようがない。

でもこの時期に幼虫ということは、前記事のトノサマバッタの幼虫と同様、大急ぎで成長しないと。

バッタではありませんが、ツユムシも見つけました。

写真では分かりにくいですが、後脚腿節にトゲがあるので、ツユムシではなくセスジツユムシです。

そして扉の写真の子。

これからの冬越しにそなえて、母蜂も大忙しでしょう。

公園を後にするとき、振り返るように見送ってくれたのは、この翌日の観察会で見つけられなかった子でした。

おそらくメスですが、もう産卵は終えたのでしょうか。

実はわざとこのアングルで撮影しました。

なぜかというと、顔半分が傷ついて隻眼だったのです。

この時期になると、命を燃やし尽くしてボロボロになる虫たちが目立ちますが、一方でこれから成虫になるものや、越冬に向けてまさに正念場、大忙しの虫たちもいるのでした。

ところで先週、仕事でショウナイへ行ってきました。

8か月ぶりでした。

先週のショウナイは暖かく、コートもいらず、初秋のような陽気でした。

用事が終わったあとは同行者一同でブチ観光を。

羽黒山の五重塔も8か月ぶり。

150年に一度の塔内部拝観ができましたが、時間がなくて断念。

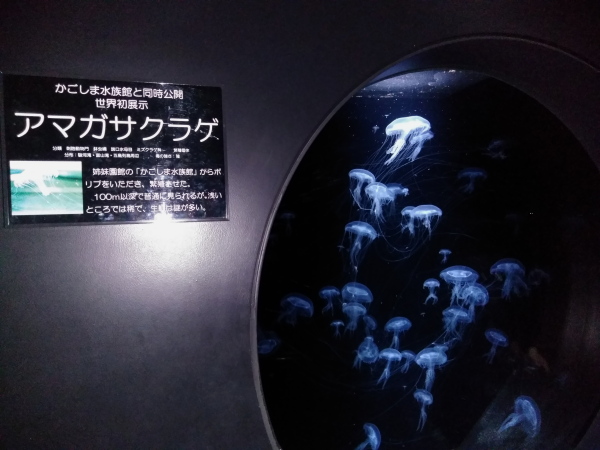

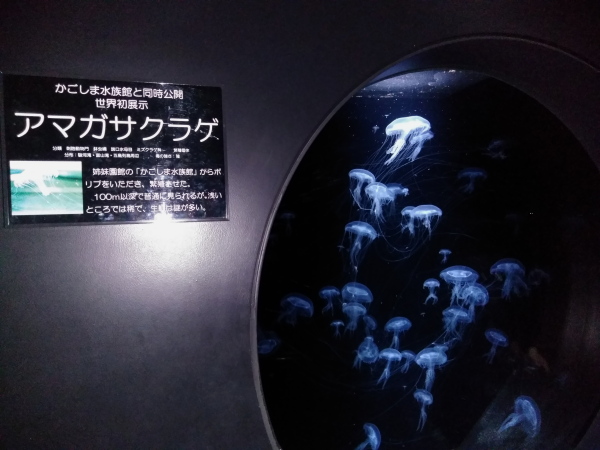

ここも定番の見どころのクラゲ水族館(加茂水族館)。

先日亡くなったクラゲ博士、下村先生の追悼パネルも飾ってありました。(写真割愛)

アシカショウなどもあるのですが、ウミネコ餌やりショウというのもあります。

単に水族館付近に生息する野生のウミネコたちにエサを投与するだけなのですが。

そのショウの場所(館内だけど屋外)の塀の上でじっとしている虫を見つけました。

飼育員がエサとして置いてあるのかと思ったのですが、たまたま野生の子がいたようです。

ウミネコたちもコオロギは眼中にないようで無事でした。

慶応大学名誉教授の小檜山先生が科博の昆虫展にも出展されていた装置を昆虫館に持って来てくれました。

超拡大昆虫図鑑『虫Megaネ!くん』といいます。

2Dバージョンは以前からファーブル館に設置してありました。(大きいコントローラーがそれ)

新しい3Dバージョンは、科博では一人1分間という制限がありました。

ファーブル館では制限なしです。(待っている子がいるときは譲り合いで)

グリグリ回しに来てください。

今日の湯加減

中房、南房はムリなので外房方面へ。

途中、HFの近くも通っていくのですが、寄り道する余裕はなし。

天気は曇りだし、気温も低めなので期待は禁物。

水辺付近を巡ってアカネたちに会えればという狙いでした。

いきなりアカネではありませんが。。

”出会うものすべてを待っていた”(from『生きる』)ということで。

まずは東金街道沿いにある自然公園を目指して。

園内を巡回するとそれだけで半日かかってしまうので、その周辺の栗畑へ。

もう収穫はとっくに終わって栗の葉も色あせ、台風の被害でしょうか、折れた木も見られました。

それでも何かいないかと梢に目を凝らすと、テントウムシがいました。

ナミテントウ (テントウムシ科)

ナミテントウは色々な模様がありますが、この子は鎌形の二紋型。

幸い他の紋の子も何種類か同じ梢にいたので、比較のために撮ろうとしたのですが、畑の縁から微妙に遠いためマクロ撮影ができません。

すると、なんと向こうから飛んできてくれました。

ナミテントウ (テントウムシ科)

これは紋型といいますが、何度見ても同じ種とは思えないです。

栗畑の隣は蕎麦畑。

ソバの花は終わりかけで、曇り空の下ということもあり、薄ら寂しい様子。

でも足元の畦はこの子たちでにぎやかでした。

ダイコンハムシ (ハムシ科)

同じ色をしているコガタルリハムシに似ていますが、その名の通りアブラナ科につきます。

このバッタも個体変異を観察すると面白いのですが。

ハラヒシバッタ (ヒシバッタ科)

先を急ぎます。

次に向かったのは、千葉市と大網白里町の境目にある広い谷津田。

その中に、Googleマップでは大きな池として表示される溜池があるので行ってみましたが・・

見事に干上がっていました。

ノシメトンボ (トンボ科)

ノシメもアカネ類なのですが、この子はもうボロボロ。

溜池の水もなく、ここもまた寂しい雰囲気だったので、さっさと撤収。

最後も千葉市東端の自然公園。

季節によれば周辺の谷津田の方が面白いのですが、ふと園内の池と湿地に行ってみたくなりました。

池の畔は一歩進むと一匹飛び立つほど、トンボたちが大勢いました。

ナツアカネ ♂ (トンボ科)

やっとナツアカネに会えてほっとしました。

もちろんメスも。

ナツアカネ ♀ (トンボ科)

少し陽も射してきてトンボたちも気持ちよさそう。

のんびり日光浴をはじめた子は警戒心なし。

同上

池を離れて湿地沿いの道を歩いていると、この子にも再会。

オオアオイトトンボ ♀ (アオイトトンボ科)

少し小ぶりだったのでアオイトトンボかもしれません。

オスにも会えればよかったのですが、この日は見つけられませんでした。

この子を見つけたときは一瞬ドキッとしました。

ヨモギハムシ (ハムシ科)

10ミリくらいある、ハムシの仲間としては大型の部類なので、色は同じでも前出のハムシと間違うことはありません。

ここで見つけた2頭はどちらも濃い瑠璃色でしたが、遺伝子多型による色変異があるようで、ドウガネ色の個体などもいるようです。

湿地の縁(へり)にはウケを狙うように”ヘリ”カメムシの仲間がたくさんいました。

クモヘリカメムシ (ホソヘリカメムシ科)

ホソハリカメムシ (ヘリカメムシ科)

図鑑によると、上記のようにヘリカメムシの仲間はヘリカメムシ科とホソヘリカメムシ科とヒメヘリカメムシ科などに分かれるようです。

前記事のメンガタのカメムシの幼虫の親がどれなのかは不明。

この子の親は間違いようがない。

アカスジキンカメムシ 幼虫 (キンカメムシ科)

でもこの時期に幼虫ということは、前記事のトノサマバッタの幼虫と同様、大急ぎで成長しないと。

バッタではありませんが、ツユムシも見つけました。

セスジツユムシ (ツユムシ科)

写真では分かりにくいですが、後脚腿節にトゲがあるので、ツユムシではなくセスジツユムシです。

そして扉の写真の子。

キンケハラナガツチバチ ♀ (ツチバチ科)

これからの冬越しにそなえて、母蜂も大忙しでしょう。

公園を後にするとき、振り返るように見送ってくれたのは、この翌日の観察会で見つけられなかった子でした。

ハラビロカマキリ (カマキリ科)

おそらくメスですが、もう産卵は終えたのでしょうか。

実はわざとこのアングルで撮影しました。

なぜかというと、顔半分が傷ついて隻眼だったのです。

この時期になると、命を燃やし尽くしてボロボロになる虫たちが目立ちますが、一方でこれから成虫になるものや、越冬に向けてまさに正念場、大忙しの虫たちもいるのでした。

ところで先週、仕事でショウナイへ行ってきました。

8か月ぶりでした。

先週のショウナイは暖かく、コートもいらず、初秋のような陽気でした。

用事が終わったあとは同行者一同でブチ観光を。

羽黒山の五重塔も8か月ぶり。

150年に一度の塔内部拝観ができましたが、時間がなくて断念。

ここも定番の見どころのクラゲ水族館(加茂水族館)。

先日亡くなったクラゲ博士、下村先生の追悼パネルも飾ってありました。(写真割愛)

アシカショウなどもあるのですが、ウミネコ餌やりショウというのもあります。

単に水族館付近に生息する野生のウミネコたちにエサを投与するだけなのですが。

そのショウの場所(館内だけど屋外)の塀の上でじっとしている虫を見つけました。

エンマコオロギ (コオロギ科)

飼育員がエサとして置いてあるのかと思ったのですが、たまたま野生の子がいたようです。

ウミネコたちもコオロギは眼中にないようで無事でした。

オマケ

慶応大学名誉教授の小檜山先生が科博の昆虫展にも出展されていた装置を昆虫館に持って来てくれました。

超拡大昆虫図鑑『虫Megaネ!くん』といいます。

2Dバージョンは以前からファーブル館に設置してありました。(大きいコントローラーがそれ)

新しい3Dバージョンは、科博では一人1分間という制限がありました。

ファーブル館では制限なしです。(待っている子がいるときは譲り合いで)

グリグリ回しに来てください。

今日の湯加減

また寝た子を起こしてしまいました。

昨日の朝、起きようとしたら起き上がれませんでした。

特に心当たりはないんだけど。

先週の日曜日、昆虫館で標本教室やゲスト対応で立ちっぱなしで、あとで少し痛みがでてました。

でも翌日以降はほとんど痛みもなく、まったく普通に暮らしていました。

ところが突然爆発したのです。

靴下をはけないし、顔も洗えません。(つまり屈むことができない)

あまりの辛さに整形外科を受診して腰に注射をしてもらいました。

効きませんでした・・ボロボロです。

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

先日はありがとうございました m(_ _)m

わわわー 再噴火しちゃいましたか(><)

辛そうです。

どうぞお大事になさってくださいませ…

by よしころん (2018-11-04 06:52)

越冬前の虫たちたくましいですね。

木々に囲まれた五重塔の雰囲気凄い。

150年に一度でしたか?

じゃ次の時には入りましょう(笑)

by 響 (2018-11-04 07:45)

>よしころんさん

ヘルニアではないのにどうしてこんなに激しく噴火するのか・・^^;

>響さん

150年後に予定を入れておきます^^

虫たちの生態が様々に変化する激動の季節なんですよね。

by ぜふ (2018-11-05 21:53)

どうぞお大事に、養生してくださいね

ナミテントウの柄、面白いです、模様の形はどうやって決まってくるのかしら、不思議です

見返り、ハラビロカマキリの粋な計らい、嬉しい発見ね

by engrid (2018-11-06 17:29)

「キンケ」というだけあって、金色の毛がキレイなハチですね。

そっか、昆虫にも体毛があるんだ、と、ふと思いました^^;。

腰の痛みは、私も分かります。お大事にしてください。

by sakamono (2018-11-10 10:54)

>engridさん

ナミテントウは研究対象になっていますね。

見返りハラビロは傷ついてはいましたが元気そうでした。

>sakamonoさん

獣に負けないくらいの体毛ですね^^

きらきらしていました。

by ぜふ (2018-11-10 12:42)