"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

晩秋の谷津田の生き物 [観察会]

11月1日、久しぶりにHFの観察会に行ってきました。

HFはチバ市内にある谷津田です。

公園ではなく、地主さんたちがいきものの里として開放し、たくさんのボランティアの方々が、休耕田や周辺の林などの手入れをし、定期的に(月2回)観察会を開催してくれているのです。

林に入って間もなく、散策路沿いにおもしろい形の植物がありました。

クロヤツシロランという植物だそうです。

ラグビーボールのような形のカゴの中に種が入っているのですね。

さて、この日は落ち葉やドングリを集めて秋のアートを楽しもうというテーマだったのですが、

植物や昆虫も観察して歩いて行きます。

木漏れ日の中で4~5頭の群れで日光浴をしているように見えたハチ。

ハチは他に観察できませんでしたが、トンボがいくつか現れました。

オオアオイトトンボはいつもの年より少ない印象がありましたが、同じアオイトトンボ科でもこの子は逆に多い印象が。

(ただし元々数は少ないのでうじゃうじゃいるわけではありません)

越冬前の日光浴。 屈伸運動でカラダをほぐす。

アカトンボは見かける種類が少ないですが、アキアカネの個体数はいつもと同じくらいかやや少ないか・・

アート作品の作成中はいつものようにひとり番外編で虫探し。

地面に這いつくばってアキアカネを撮っていたら、目の前にトコトコとやってきました。

このあと、田んぼに向かって飛んで行きました。

バッタも何種類かいました。

オンブバッタがたくさんいましたが、この子たちもオンブバッタ状態。

それと、これはHFではじめて観察。

たいがい樹上で鳴いているので、声はすれども姿は見えずですが、メスはときどき低いところに降りてくるようです。

扉の写真は下(しも)の方の農道沿いで撮ったもの。

セイタカアワダチソウが繁茂するのはあまり歓迎しませんが、蝶や蜂や甲虫のえさにはなるので無益とはいえないですね。

今年はリンドウが咲きましたよと観察指導員の方が咲いている場所を教えてくれました。

咲かない年もあるようですが、今年は4~5株花を付けていました。

それと他の花の場所も教えていただいたので、観察会が終わってから独りで谷津の奥へ観察に。

そしたら、こんな子に会えました。

もう一頭。

夏型と秋型を同時に観察することができました。 どちらもこれから越冬すると思います。

そして教えてもらったもうひとつの花。

駐車場まで引き返すと、観察指導員のお一人が困り顔で佇んでいました。

何かあったのかなと心配したのが通じたのでしょうか、あちらから声をかけてこられました。

どうやら招かれざる客を見つけてしまったとのことのようです。

それは駐車場近くのエノキの葉にいたこの子。

アカボシゴマダラは本来日本にはいないチョウなのです。(南西諸島を除く)

それが十年ほど前に、故意か事故かわかりませんが、神奈川県で放蝶してしまった方がいたようで、

それが今や東京や埼玉も含む関東南部に分布を拡大している”要注意外来生物”なのです。

そしてとうとう、このチバの谷津田にも。

虫に罪はありませんが、同じくエノキを幼虫の食樹とする在来のゴマダラチョウなどは、いわゆる競争排除されてしまう可能性があるワケです。

それも自然の摂理といってしまえばそうでしょうけど、”生き物を一切持ち込まない・持ち出さない”としている

この谷津田の管理をしている方々にとっては、駆除していいものなのかどうか悩んでしまうワケです。

それで困り顔だったワケです。

こちらもその気持ちが分かるだけに、「何でしたらもらってかえりましょうか?」と提案することも憚られ・・

電話で他の指導員の方と相談されていたようなので、ご挨拶だけして谷津田を後にしました。

(結果どうされたかはわかりませんが今度お会いしたときに聞いておこうと思います)

生き物は昆虫や植物だけではありません。

爬虫類も、

両生類も。

ヤマカガシもいましたが割愛。

とにかく、いろんな生き物が共存・共生できることが一番ですね。

アカボシも他のチョウたちとうまく共生してくれるといいのですが・・

この日帰宅してから、待ちに待った昆虫鏡開きをしました。

そう、7月に山梨で採集したミヤマクワガタのペアのブリードの途中経過として、産卵マットの掘り起こしをしたのでした。

結果はこのとおり。

はじめてのブリードチャレンジでしたが、ここまではうまく行きました。 第一段階クリアです。

かわゆい~

合計、28頭生まれました!

今は個室に移しています。

でもこれから成虫になるまでは、通常2年かかるんです・・・まだまだ先は長い・・・

ということで、ツシマカブリモドキといい、今我が家はベイビーラッシュです。

今日(昨日)の湯加減

HFはチバ市内にある谷津田です。

ツマグロヒョウモン ♂ (タテハチョウ科)

公園ではなく、地主さんたちがいきものの里として開放し、たくさんのボランティアの方々が、休耕田や周辺の林などの手入れをし、定期的に(月2回)観察会を開催してくれているのです。

林に入って間もなく、散策路沿いにおもしろい形の植物がありました。

クロヤツシロランという植物だそうです。

ラグビーボールのような形のカゴの中に種が入っているのですね。

さて、この日は落ち葉やドングリを集めて秋のアートを楽しもうというテーマだったのですが、

これはお手本

植物や昆虫も観察して歩いて行きます。

木漏れ日の中で4~5頭の群れで日光浴をしているように見えたハチ。

キンケハラナガツチバチ ♂ (ツチバチ科)

ハチは他に観察できませんでしたが、トンボがいくつか現れました。

オオアオイトトンボ ♂ (アオイトトンボ科)

オオアオイトトンボ ♀ (アオイトトンボ科)

オオアオイトトンボはいつもの年より少ない印象がありましたが、同じアオイトトンボ科でもこの子は逆に多い印象が。

(ただし元々数は少ないのでうじゃうじゃいるわけではありません)

ホソミオツネントンボ (アオイトトンボ科)

越冬前の日光浴。 屈伸運動でカラダをほぐす。

同上 (同一個体)

アカトンボは見かける種類が少ないですが、アキアカネの個体数はいつもと同じくらいかやや少ないか・・

アキアカネ ペア (トンボ科)

アート作品の作成中はいつものようにひとり番外編で虫探し。

地面に這いつくばってアキアカネを撮っていたら、目の前にトコトコとやってきました。

オオヒラタゴミムシ? (オサムシ科)

このあと、田んぼに向かって飛んで行きました。

バッタも何種類かいました。

オンブバッタがたくさんいましたが、この子たちもオンブバッタ状態。

コバネイナゴ ペア (バッタ科)

それと、これはHFではじめて観察。

アオマツムシ ♀ (マツムシ科)

たいがい樹上で鳴いているので、声はすれども姿は見えずですが、メスはときどき低いところに降りてくるようです。

扉の写真は下(しも)の方の農道沿いで撮ったもの。

セイタカアワダチソウが繁茂するのはあまり歓迎しませんが、蝶や蜂や甲虫のえさにはなるので無益とはいえないですね。

今年はリンドウが咲きましたよと観察指導員の方が咲いている場所を教えてくれました。

咲かない年もあるようですが、今年は4~5株花を付けていました。

それと他の花の場所も教えていただいたので、観察会が終わってから独りで谷津の奥へ観察に。

そしたら、こんな子に会えました。

クロコノマチョウ 秋型 (タテハチョウ科)

もう一頭。

クロコノマチョウ 夏型 (タテハチョウ科)

夏型と秋型を同時に観察することができました。 どちらもこれから越冬すると思います。

そして教えてもらったもうひとつの花。

トリカブトの仲間

駐車場まで引き返すと、観察指導員のお一人が困り顔で佇んでいました。

何かあったのかなと心配したのが通じたのでしょうか、あちらから声をかけてこられました。

どうやら招かれざる客を見つけてしまったとのことのようです。

それは駐車場近くのエノキの葉にいたこの子。

アカボシゴマダラ 幼虫 (タテハチョウ科)

アカボシゴマダラは本来日本にはいないチョウなのです。(南西諸島を除く)

それが十年ほど前に、故意か事故かわかりませんが、神奈川県で放蝶してしまった方がいたようで、

それが今や東京や埼玉も含む関東南部に分布を拡大している”要注意外来生物”なのです。

そしてとうとう、このチバの谷津田にも。

虫に罪はありませんが、同じくエノキを幼虫の食樹とする在来のゴマダラチョウなどは、いわゆる競争排除されてしまう可能性があるワケです。

それも自然の摂理といってしまえばそうでしょうけど、”生き物を一切持ち込まない・持ち出さない”としている

この谷津田の管理をしている方々にとっては、駆除していいものなのかどうか悩んでしまうワケです。

それで困り顔だったワケです。

こちらもその気持ちが分かるだけに、「何でしたらもらってかえりましょうか?」と提案することも憚られ・・

電話で他の指導員の方と相談されていたようなので、ご挨拶だけして谷津田を後にしました。

(結果どうされたかはわかりませんが今度お会いしたときに聞いておこうと思います)

オマケ

生き物は昆虫や植物だけではありません。

爬虫類も、

カナヘビ

両生類も。

シュレーゲルアオガエル

ヤマカガシもいましたが割愛。

とにかく、いろんな生き物が共存・共生できることが一番ですね。

アカボシも他のチョウたちとうまく共生してくれるといいのですが・・

オマケ その2

この日帰宅してから、待ちに待った昆虫鏡開きをしました。

そう、7月に山梨で採集したミヤマクワガタのペアのブリードの途中経過として、産卵マットの掘り起こしをしたのでした。

結果はこのとおり。

はじめてのブリードチャレンジでしたが、ここまではうまく行きました。 第一段階クリアです。

ミヤマクワガタ 幼虫 (クワガタムシ科)

かわゆい~

合計、28頭生まれました!

今は個室に移しています。

でもこれから成虫になるまでは、通常2年かかるんです・・・まだまだ先は長い・・・

ということで、ツシマカブリモドキといい、今我が家はベイビーラッシュです。

今日(昨日)の湯加減

昨日は昆虫館のクヌギの剪定のお手伝いをしたあと、学習院大学へ足を運びました。

学習院大学生命科学シンポジウム 『生命の秘密を解く鍵をもとめて』の講演を聴きに。

お目当ては東大の藤原先生によるシロオビアゲハの擬態についての講演。

今回の発見の概要は知っていたので、その詳しい説明を聴きたかったのですが・・

むずかしかった。

ざっくりとしては、25番染色体のdsxが逆行することで擬態が発現するのだそうです。

むむむ・・。

ちなみにシロオビアゲハのメスが擬態するのはベニモンアゲハという体内に毒をもつ南方系の蝶なのですが、

この夏、このベニモンアゲハが東大の本郷キャンパスで見つかったという事件がありました。

いざカマクラとばかりにファーブル会有志で駆除採集に行き、数日経過をみたところ新たには見つかりませんでした。

ひとまずは安心したのですが・・事故だとしても放虫はよくありませんね。

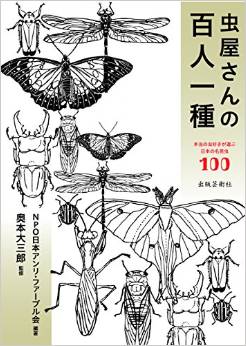

↓こちらは純国産種だけが載っています

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

おはようございます^^

いろんなものが見つかって楽しい観察会だったでしょ^^

先日うちの近くでちょっと弱ったようなツマグロヒョウモンの雄を見つけました。歩いている時だったのでカメラはなし、写真は写せませんでしたが、ツマグロヒョウモンも成虫で越冬するのですかね?

by mimimomo (2015-11-09 06:31)

この時期になってもまだまだムシさんたち、頑張っているのですね~

まだまだムシさんまで目が行き届いていません^^;

by よしころん (2015-11-09 09:11)

秋のアートいいなぁ、

こういうの大好きなので作ってみたいです。

by barbie (2015-11-09 19:55)

>mimimomoさん

暖かくてよい観察日和でした^^

ツマグロヒョウモンは残念ながら越冬しないので、これから繁殖ですね。

>よしころんさん

成虫越冬する虫もいますから、観察は年中できますよ♪

>barbieさん

ぜんぶ谷津田の自然素材です♪

子供たち、セミの抜け殻やカタツムリの殻も使って思い思い作っていましたよ♪

by ぜふ (2015-11-09 22:43)

キンケハラナガツチバチ。

こんな胴体がながいハチがいるのですね!

カナヘビちゃん、顔が好きだなあ(笑)

by リュカ (2015-11-10 11:57)

シュレーゲルアオガエルの一枚に

笑ってしまいました、あの表情が眠いのよっていっているようでね

トンボの屈伸運動、、無事の越冬してほしいです

外来種のお話、難しいのですね

秋のアート、いいですね、楽しいですもの

by engrid (2015-11-10 18:25)

>リュカさん

ハラナガツチバチは他にも種類があり、それほどめずらしくはありません。

カナヘビやトカゲは可愛いですよね。国産の子がいいですが^^

>engridさん

カエルは常に悟りを開いているというかなんとなく哲学的ですね^^;

アカボシの分布拡大は当分はとめられないと思います・・

自然の素材を使うとすべてがアートになりますよね♪

by ぜふ (2015-11-10 22:02)

迷彩柄のイトトンボですね。

枝みたい。

アオガエルが可愛い!

触りたくてたまりません。

by 響 (2015-11-11 15:38)

アカボシゴマダラ、先日見ました。色合いが、とてもキレイで良いなぁ、

と思ったのですが、要注意外来生物だったのか...。

クロコノマチョウというヤツは、まるで枯葉ですねー。

by sakamono (2015-11-11 21:45)

先日見たカマキリのような虫さん

マツムシさんでした^^

最近爬虫類が好きなことに気づいてしまったようです(笑)

カナヘビもカエルも可愛い~

by shino* (2015-11-11 22:22)

>響さん

オツネンはレギュラー的存在ですが、お気に入りトップ10のトンボです♪

シュレはお連れしたくなるのをいつもこらえています^^;

>sakamonoさん

アカボシは南関東では普通種になりつつあるほどで・・><

クノコノマはちゃんと落ち葉の上にとまるんで、飛び立たないとどこにいるのかわかりません^^

>shino*さん

マツムシに会えてよかったですね♪ 声しか聞こえないですからね。

気づいてしまいましたか・・^^ でもほんと、かわいいですよね♪

by ぜふ (2015-11-12 07:22)

ゼフさん コメントありがとうございます

実は 先日 喪中ハガキを頂き知っていました

喪失感が凄かったのと yakkoさんが書かないうちに

僕が書くわけにもいかず やりきれない気持ちで居たところです

yakkoさんが 書いてくれたので ちょっとホッとしてます

yakkoさんが少しでも元気になられたらと願ってましたので

ブログの繋がり 悲しいことも多いですが

良い思い出も沢山です 諸先輩方に 負けないよう

これからも頑張らないといけないなぁと感じます

by (。・_・。)2k (2015-11-12 21:49)

>2Kさん

そうでしたか、再開されたことがせめてもの救いでした。

楽しいことや嬉しいことも多いですよね、だから再開されたのだとも思います。

わざわざレスコメありがとうございました。

by ぜふ (2015-11-13 06:42)