"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

九月のキオク [Miscellaneous]

窓の外でツクツクボウシが一匹だけ鳴いています。

今年聞く最後の声になるかなと思うと、あんなに烈しかった暑い夏が、不思議に懐かしくも切なく思い出されます。

そういう気分になるであろうことを、もちろん見越していたわけではないですが、

『夏のおわり特集』 ともいえた今月の写真をいくつかアップして、キロクにしておきます。

鴨川をはじめ、今月はいろんな場所に昆虫探しにでかけました。(収穫は少なかったけど・・)

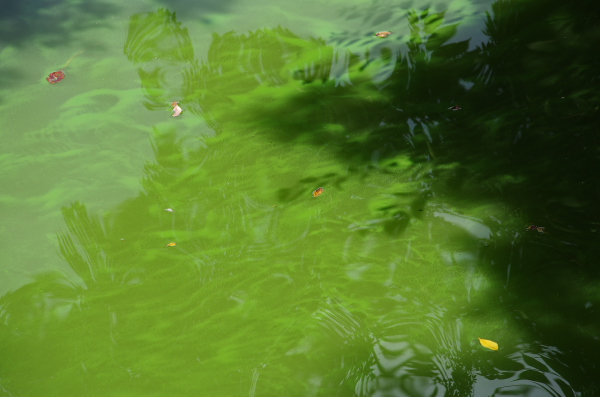

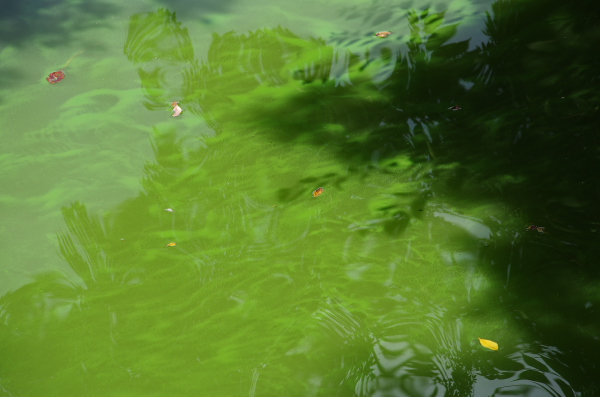

袖ヶ浦公園へは池を眺めに。

それほど濁っているわけでもないのに、水の色がおもしろく。

梢のシルエットが何層か重なって、ヒーリング映像を鑑賞しているようでした。

まったく虫がいなかったわけではなく。

シジミチョウやハナムグリなどはいましたが、思っていたよりも昆虫が少なかった。

鶴舞公園は桜の山があるだけでした。

草むらもありましたが、あまりに茫々で足を踏み入れることはできませんでした。

見かけた虫は、

とオニヤンマだけでした。

サクラの木にとまるのはめずらしいなと思ったら、捕食中でした。

数センチまで近寄っても、ハナバチか何かを食べるのに夢中でした。

そのまま足を延ばして八幡湖というところにも行ってみましたが・・

湖は一面水草に覆われていて、サギとカワウしかいませんでした。

最後にいつもの川端に寄ってみたのですが、通り雨が降ったこともあり、トンボすら飛んでいませんでした。

草むらの影で、

が雨宿りしているのをみつけたのと、ハナバチの仲間が葉っぱの影にとまっていたので観察していると・・

コガタスズメバチがすとんと飛びついてというか、襲い掛かってきました。

捕食の様子をしばらく観察しましたが、また雲行きが怪しくなってきたので退散することに。

川面に映る入道雲はまだ十分に夏の被写体として鮮やかだった、9月の中頃の一日。

その翌々日、ホームフィールドの観察会のテーマは「スズメバチ」でしたので、それについて少し。

毎年30~40人がスズメバチに刺されて亡くなっていて、ヘビやクマの被害者よりも多い。

ハチの毒はタンパク毒なのでアンモニアは効かない。(おしっこをかけるといいというのは迷信)

ハチの毒は水溶性なので、水でよく洗って冷やすのがよい。抗ヒスタミン軟膏があれば塗る。

夏の終わり頃になると次の女王バチと雄バチを育てる段階になり、これからの季節(10月~11月)は、

活発に営巣をはじめるため、巣を守るために外敵に対して敏感になります。

単独でいるスズメバチがいきなりニンゲンを襲ってくるということはありません。

(前出のハナバチはあくまで獲物です)

ただ、スズメバチが大アゴをカチカチといわせながら周りを飛んでいたら、それは近くに巣がある証拠です。

これ以上近寄ったら攻撃するよというサインですが、あわてず騒がず、じっと身を伏せてしずかにしましょう。

声を出したり、手で振り払おうとするとするとそれが刺激となって興奮させ、襲われることがあります。

静かに巣から遠ざかるのがよいですが、どこに巣があるかわからないと思うので、間違って近づかないよう、

来た道を後戻りするか、明るい開けた方へゆっくり移動するのがいいでしょう。

カチカチと音を出していなくても、複数いたら巣が近い可能性が高いので注意しましょう。

観察会がはじまる前、観察指導員の方に咲いていることを教えてもらった花。

名前を忘れてしまいましたが、ここいらではめずらしいようでした。(たしかに見たのははじめてでした)

以下は当日観察できた虫たちをキロクとして掲載しておくことにします。

もののけ姫のメイクのようなナミダ目が特徴のバッタです。

ちなみに幼虫はさらにいとしさが感じられるカワイイ姿態です。

そしてこれは、

ジャコウアゲハのサナギです。

このフィールドではジャコウアゲハを見たことがなかったのですが、ウマノスズクサを田んぼ脇に植えたら、

ちゃんとやってきて産卵したということです。

小さな谷津田とはいえ、周囲の森を含めると東京ドームよりも広いフィールド。

いくら翅があるからといって、その外から森を越えて、あるいは田んぼを伝って、食草まで辿りつくのが不思議です。

アゲハチョウは脚の先で味を感じることができるらしいのですが、もっと広域用のセンサーも身体のどこかに具備しているのでしょうね。

身近なことでも昆虫の生態はナゾだらけなので、興味が尽きません。

この日はひさしぶりに爬虫類好きの方向けの写真が撮れました。

それと、これは動物じゃなくて花ですが、この時期に見つけてちょっとびっくり。

ぽつんと一株だけ、きれいに咲いていました。 何かに似ていると思いませんか?

( 前後の写真を見比べてみてください )

今日の湯加減

今年聞く最後の声になるかなと思うと、あんなに烈しかった暑い夏が、不思議に懐かしくも切なく思い出されます。

そういう気分になるであろうことを、もちろん見越していたわけではないですが、

『夏のおわり特集』 ともいえた今月の写真をいくつかアップして、キロクにしておきます。

鴨川をはじめ、今月はいろんな場所に昆虫探しにでかけました。(収穫は少なかったけど・・)

袖ヶ浦公園へは池を眺めに。

それほど濁っているわけでもないのに、水の色がおもしろく。

梢のシルエットが何層か重なって、ヒーリング映像を鑑賞しているようでした。

まったく虫がいなかったわけではなく。

オオホシカメムシ

シジミチョウやハナムグリなどはいましたが、思っていたよりも昆虫が少なかった。

鶴舞公園は桜の山があるだけでした。

草むらもありましたが、あまりに茫々で足を踏み入れることはできませんでした。

見かけた虫は、

クルマバッタ

とオニヤンマだけでした。

オニヤンマ ♀

サクラの木にとまるのはめずらしいなと思ったら、捕食中でした。

数センチまで近寄っても、ハナバチか何かを食べるのに夢中でした。

*

そのまま足を延ばして八幡湖というところにも行ってみましたが・・

湖は一面水草に覆われていて、サギとカワウしかいませんでした。

*

最後にいつもの川端に寄ってみたのですが、通り雨が降ったこともあり、トンボすら飛んでいませんでした。

草むらの影で、

トノサマバッタ 褐色型

が雨宿りしているのをみつけたのと、ハナバチの仲間が葉っぱの影にとまっていたので観察していると・・

コガタスズメバチがすとんと飛びついてというか、襲い掛かってきました。

捕食の様子をしばらく観察しましたが、また雲行きが怪しくなってきたので退散することに。

川面に映る入道雲はまだ十分に夏の被写体として鮮やかだった、9月の中頃の一日。

*

その翌々日、ホームフィールドの観察会のテーマは「スズメバチ」でしたので、それについて少し。

毎年30~40人がスズメバチに刺されて亡くなっていて、ヘビやクマの被害者よりも多い。

ハチの毒はタンパク毒なのでアンモニアは効かない。(おしっこをかけるといいというのは迷信)

ハチの毒は水溶性なので、水でよく洗って冷やすのがよい。抗ヒスタミン軟膏があれば塗る。

夏の終わり頃になると次の女王バチと雄バチを育てる段階になり、これからの季節(10月~11月)は、

活発に営巣をはじめるため、巣を守るために外敵に対して敏感になります。

単独でいるスズメバチがいきなりニンゲンを襲ってくるということはありません。

(前出のハナバチはあくまで獲物です)

ただ、スズメバチが大アゴをカチカチといわせながら周りを飛んでいたら、それは近くに巣がある証拠です。

これ以上近寄ったら攻撃するよというサインですが、あわてず騒がず、じっと身を伏せてしずかにしましょう。

声を出したり、手で振り払おうとするとするとそれが刺激となって興奮させ、襲われることがあります。

静かに巣から遠ざかるのがよいですが、どこに巣があるかわからないと思うので、間違って近づかないよう、

来た道を後戻りするか、明るい開けた方へゆっくり移動するのがいいでしょう。

カチカチと音を出していなくても、複数いたら巣が近い可能性が高いので注意しましょう。

観察会がはじまる前、観察指導員の方に咲いていることを教えてもらった花。

ミヤマウズラ (後日追記)

以下は当日観察できた虫たちをキロクとして掲載しておくことにします。

キマワリ

オオアオイトトンボ

クロコノマチョウ

ホタルガ

ダイミョウセセリ

ヒメシロコブゾウムシ

オンブバッタ

ツチイナゴ

もののけ姫のメイクのようなナミダ目が特徴のバッタです。

ちなみに幼虫はさらにいとしさが感じられるカワイイ姿態です。

そしてこれは、

お菊虫

ジャコウアゲハのサナギです。

このフィールドではジャコウアゲハを見たことがなかったのですが、ウマノスズクサを田んぼ脇に植えたら、

ちゃんとやってきて産卵したということです。

小さな谷津田とはいえ、周囲の森を含めると東京ドームよりも広いフィールド。

いくら翅があるからといって、その外から森を越えて、あるいは田んぼを伝って、食草まで辿りつくのが不思議です。

アゲハチョウは脚の先で味を感じることができるらしいのですが、もっと広域用のセンサーも身体のどこかに具備しているのでしょうね。

身近なことでも昆虫の生態はナゾだらけなので、興味が尽きません。

オマケ

この日はひさしぶりに爬虫類好きの方向けの写真が撮れました。

ニホントカゲ

カナヘビ

それと、これは動物じゃなくて花ですが、この時期に見つけてちょっとびっくり。

ネジバナ

ぽつんと一株だけ、きれいに咲いていました。 何かに似ていると思いませんか?

( 前後の写真を見比べてみてください )

今日の湯加減

テーマがテーマだったので説明を真剣に聞いているのは大人だけ。

最初にスズメバチの標本には反応していましたが、子どもたちはトンボやチョウを見つけることに大忙し。

持って帰ることはできませんが、採集して観察することは自由です。

その内に大人たちも他の虫や草花を見つけることに趣向が傾いていってました。

写真を見てもわかるように、というよりも何時ものようにその仲間になったり、

子どもたちの収獲を見せてもらっていたのでした。

チョウセンカマキリ

オニヤンマ

"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。

>アゲハチョウは脚の先で味を感じることができるらしい、と言う説は、僕も別のサイトで読んだことがあります。でも、僕も、どうもそれだけではないような気がしています。

スズメバチも、多少なりとも習性などを知っていれば、危険を回避できると思いますが、先ず「恐い」と思ってしまうと、落ち着いて行動することは難しいのかも知れませんね。スズメバチ好きとしては、その被害の多さには、ちょっと悲しくなります・・・

by albireo (2012-09-29 23:12)

うわぁ~♪ 袖ヶ浦公園だぁ~♪

幼稚園に勤めていたときに何度も行った思い出の公園♪

懐かしい(^v^)

水に映るシルエット素敵♪

by mipoko (2012-09-30 00:24)

おはようございます^^

この夏も色々観察されましたね^^

やはり見つける感度が全然わたくしなどとは違いますね。

本当に不思議なワールドです。

白いお花なんでしょう。葉を見ただけだと‘ハツユキカズラ’に見えますが

お花が全然違いますしね・・・

by mimimomo (2012-09-30 08:13)

>albireoさん

それだけではないと思いますよね^^

蛾のオスの触角はフェロモンを感知するアンテナとしてわかりやすいですが、

チョウや蛾の触角はもっといろんなものを探知できるのかもしれませんね。

ところでスズメバチ好きとはまたユニークですね^^

>mipokoさん

そうですか~ 池の水は以前からこんな様子なのでしょうか、おもしろかった。

こんなに風景写真を掲載したのははじめてかもしれません^^;

池の周りをランニングしている人と外国人が何人もいたのは驚きでした。

>mimimomoさん

コンチューターを搭載しているからですね^^

mimimomoさんのように花はくわしくないですが・・何でしょうね。

たしかに「なんとかカズラ」と言っていたような気もしますし、ラン科と言っていたような気もします。 花もナゾだらけですね^^

by ぜふ (2012-09-30 08:31)

お早うございます。

『夏のおわり特集』に相応しい盛りだくさんの昆虫他いろいろを

見せて戴きました。初めて見る昆虫や花がたくさんありました。

私は自分のテリトリーが極々狭いので蝶の種類も限られています。

ブログで世界が広がりました(^。^)

by yakko (2012-09-30 09:26)

スズメバチの巣って思わぬところにありますから

要注意ですね。山の中では茂みをゴソゴソ移動

するときもあるので、気をつけます。

by うえいぱうわ (2012-09-30 13:09)

驚きましたね~、色が濃いキレイな捻れのネジバナ。

この時期に見られるのは珍しいですよね(^^)

by kazykaz (2012-09-30 15:44)

蝶の脚で味が分かるとは凄い感覚があるんです

スズメバチにはこれから里山歩きには悩まされます。

そうそう、白い花はミヤマウズラかも・・・

by g_g (2012-09-30 16:02)

夏の終わりから秋の一日一日を過ごしているとなんだか切ない気持ちに

・・・不思議ですよね(´ω`)水面をみてるとそんな思いが強くなりました。

秋の訪れを感じるにつれ虫さんたちを引き立たせる緑の美しさにも見とれて

しまいます♪♪

ネジバナ。。。なんだろう?(・ω・)? うー、、、降参です!!(笑)

by ちゃと。 (2012-09-30 18:43)

昆虫の世界も本当に奥が深いですね!

アゲハチョウの足の先の話も初めて知りました。

スズメバチの事についても、

正しい知識をもっているといざ出くわしたときも、

慌てずに済みますしね。

by sasasa (2012-09-30 22:50)

>yakkoさん

こちらもまだまだ図鑑でしか見たことない昆虫に会うことが多いですよ^^;

ブログは雑誌を見るよりも楽しい部分もありますね♪ (無料だし^^)

>うえいぱうわさん

種類にもよりますが、木の上、土の中といろんなところに作りますね。

ほんと、茂みをゴソゴソは注意が必要です。(ヘビもいるし)

>kazykazさん

時期的にもめずらしいですが、一株だけぽつんというのもおもしろいですね。

(たまには見かけますが)

>g_gさん

そう!それです。ミヤマウズラ。いつもありがとうございます。

(あとで記事に追記しておきます)

スズメバチ、気をつけてください。

>ちゃと。さん

そうですね、今度は木々の緑が思い起こされるようになるんでしょうね。。

ネジバナはね、その曲がり方が・・上の写真の子とね・・^^

>さささん

昆虫は生態どころか保有する機能(能力)もまだまだ未解明なんですね。

地球上で一番たくさんいるのにね。

正しい知識を持つのは大事ですね。昆虫に対してだけではないけど。

ちょうど昨日、電車の中にアシナガバチが一匹飛んでいて、

それを見つけた若者たちはあわてて別の車両に移動していました。

こっちはずっと楽しく観察してました。虫とニンゲンを^^

by ぜふ (2012-10-01 08:37)

こんにちは。昆虫図鑑のようですね^^。ジャコウアゲハのサナギには

驚きました。こんな色と形のサナギもあるのですね。

1度、スズメバチに刺されたコトがありますが、ハチの毒にアンモニアは

効かない、というコトを初めて知りました。おしっこはかけませんでしたが^^;。

by sakamono (2012-10-06 16:30)

>sakamonoさん

図鑑を目指しているわけではありませんが、ありがとうございます^^

ジャコウアゲハのサナギは属名がつくほど極めて特徴的でおもしろいですね♪

ススメバチに刺された経験が・・2度目はアナフィラキシーショックが発現する場合がありますので、くれぐれも気をつけてくださいね。

by ぜふ (2012-10-06 18:03)